Elena guardó el cuaderno rojo como quien protege una chispa en una fábrica de pólvora. Salió del estudio con la garganta ardiendo, y el pasillo le pareció demasiado largo para tanta mirada clavada. Nadie la siguió, pero todos la vigilaban. En el ascensor, su reflejo le devolvió una pregunta simple: ¿ya te ganaste enemigos irrevocables?

En la calle, el aire frío le despejó el temblor de las manos. Caminó sin rumbo dos cuadras, hasta que el celular vibró con un número desconocido. Contestó por instinto. Del otro lado, una voz masculina, serena, dijo: “Si quieres que la auditoría no termine en maquillaje, ven sola. Trae el cuaderno. Te conviene escuchar”.

El punto de encuentro era un café diminuto frente a la hemeroteca municipal. Elena llegó antes, eligió una mesa con vista a la puerta y pidió té para fingir normalidad. La persona que entró no era un héroe anónimo ni un informante cliché: era Samuel Baeza, exjefe de ventas del canal, despedido “por reestructuración”. Sonrió sin alegría, como si ya conociera el final de varias historias.

Samuel no se sentó de inmediato. Dejó un sobre manila sobre la mesa y recién entonces respiró. “Tu director no era el cerebro”, dijo, bajando la voz. “Era la cara. El control real está en un comité que se reúne los jueves en el piso quince, sin actas. Lo llaman ‘la mesa de estabilidad’. Lo que enseñaste es apenas un borde del mapa”.

Elena sintió el golpe de esa frase como una puerta que se abre hacia una habitación sin luz. Quiso preguntar mil cosas, pero se obligó a escuchar. Samuel deslizó el sobre: contratos con cláusulas de silencio, listados de anunciantes vinculados a licitaciones públicas, y un cronograma de “ajustes editoriales” marcado con colores. Cada color era un tema vetado, comprado o distorsionado.

“¿Por qué ayudarme?”, preguntó Elena, y se odió por sonar desconfiada. Samuel se encogió de hombros. “Porque me usaron de escudo. Y porque hay alguien peor que el director. Alguien que ordena con una sonrisa y firma con tinta invisible. Si caes tú, todo vuelve a su cauce. Si caen ellos… cambia la ciudad”.

Elena abrió su cuaderno rojo y anotó nombres sin levantar la mirada. Había un patrón: los mismos apellidos aparecían en comités, fundaciones y consultoras. No era solo un canal; era una red. Y la red se alimentaba del hábito más rentable: la gente creyendo que lo que ve en pantalla es lo que pasa en el mundo.

Samuel bajó aún más la voz. “Tienen una palanca de miedo. No solo demandas. También filtraciones, campañas sucias, acusaciones preparadas. Tienen un ‘archivo negro’ de sus propios periodistas, para disciplinarlos”. Elena sintió un vacío en el estómago, como si alguien hubiera apagado la gravedad. Lo peor no era la corrupción: era la normalidad con que se administraba.

Al salir del café, Elena detectó un auto estacionado demasiado cerca, con dos personas dentro. No hicieron nada, solo miraron. Ella tomó otra calle, luego otra, y entró a la hemeroteca. Entre estanterías de periódicos amarillentos, se sintió extrañamente segura: allí, el pasado todavía podía contradecir al presente. Buscó ediciones antiguas y halló titulares que hoy sonarían imposibles.

Esa noche, en su departamento, Elena copió archivos a tres memorias distintas y las guardó en lugares absurdos: una dentro de una caja de té, otra pegada bajo una mesa, otra en el forro de su abrigo. Si la red jugaba con sombras, ella jugaría con redundancia. También redactó un correo para enviarse a sí misma, fechado y con hash de verificación. La verdad, pensó, necesita pruebas y también estrategia.

A la mañana siguiente, el canal amaneció con un comunicado perfecto: palabras suaves, promesas vagas, ninguna admisión concreta. En la redacción, el ambiente era una mezcla de miedo y alivio. Algunos la felicitaban con los ojos; otros no la saludaban. El editor nocturno le susurró: “Ten cuidado. Ya están diciendo que falsificaste audios. Lo van a repetir hasta que suene cierto”.

Elena entendió entonces el segundo acto real de la historia: no bastaba con exponer. Había que resistir la contra-narrativa. La red no solo compraba silencios; fabricaba dudas. Y la duda, bien administrada, era más efectiva que cualquier censura. Mientras la ciudad desayunaba titulares, alguien ya estaba escribiendo su linchamiento con tipografía elegante.

El primer golpe no fue legal. Fue personal. Un portal replicó fotos suyas fuera de contexto, insinuando relaciones, favores, “ambición desmedida”. Luego vino el audio falso, una imitación barata de su voz diciendo lo contrario de lo que defendía. Elena lo escuchó tres veces, y cada vez le dolió más: no por creerlo, sino por imaginar cuánta gente lo creería sin pestañear.

En el canal, la auditoría externa llegó como llegan las tormentas: anunciada y aun así incómoda. Los consultores pedían accesos, correos, registros de edición. A algunos jefes les temblaba la sonrisa. Elena entregó copias certificadas, mantuvo la calma, y evitó la tentación de celebrar. Sabía que una institución herida se defiende con garras invisibles.

Samuel volvió a llamar, esta vez desde un número distinto. “Hoy se reúnen”, dijo. “La mesa de estabilidad. Van a decidir si te aplastan o si te compran. Ninguna de las dos opciones te conviene”. Elena miró su cuaderno rojo y pensó en la palabra “comprar” como se piensa en una enfermedad contagiosa. “¿Cómo lo sé?”, preguntó. Samuel respondió con una dirección y una hora. “Si vas, ve como sombra”.

Elena no era ingenua: sabía que estaba entrando en una cueva donde el eco podía delatarla. Aun así, fue. Llegó al edificio corporativo con una chaqueta común y un bolso sin logos. En el lobby, un guardia la miró dos segundos de más. Ella sonrió como si perteneciera allí. Subió por las escaleras de emergencia hasta un piso intermedio y esperó a que el ascensor del piso quince se abriera.

Cuando las puertas se abrieron, Elena no vio monstruos. Vio trajes impecables, perfumes caros, risas medidas. Los “intocables” no parecían villanos; parecían gente que desayuna reuniones. Los siguió a distancia hasta una sala con vidrio esmerilado. Desde el pasillo, escuchó fragmentos: “control de daños”, “línea editorial”, “reputación”, “sacrificio razonable”. La palabra “sacrificio” la dejó helada.

Una mujer habló con claridad quirúrgica: “Elena se vuelve mártir si la tocamos mal. Mejor desarmarla. Ofrecerle una sección propia, presupuesto, viajes. Y, si no acepta… activar el archivo”. Elena no vio el rostro, pero sintió la autoridad de quien decide destinos sin levantar la voz. La red tenía reina, y la reina no necesitaba gritar.

Elena retrocedió despacio y, al girar, se topó con alguien. Era Mauro, un camarógrafo joven que había trabajado con ella en reportajes de calle. La miró con sorpresa, luego con miedo. Elena llevó un dedo a sus labios, suplicando silencio. Mauro tragó saliva. “Te van a ver”, murmuró. “Hay cámaras en el pasillo”. Elena sintió que el techo se acercaba.

Bajaron juntos por una escalera lateral. Mauro temblaba, pero habló: “Yo vi cosas. Órdenes de recortar testimonios, cambiar rótulos, apagar micrófonos. Lo guardé todo porque… porque me dio asco”. Elena lo escuchó como se escucha una cuerda lanzada en medio del agua. “Entonces no estoy sola”, dijo. Mauro negó con la cabeza. “No, pero tampoco estás a salvo”.

Esa tarde, Elena recibió el correo formal: la invitaban a “reunión de conciliación” con la dirección. La sala era cálida, la mesa tenía agua y galletas, y la sonrisa del abogado era una máscara perfecta. “Valoramos tu integridad”, dijeron. “Queremos que lideres una unidad de verificación. Con tu nombre. Con autonomía”. Elena vio la trampa: una jaula de oro, diseñada para domesticar su fuego.

Pidió tiempo. Le dieron veinticuatro horas. Al salir, sintió que el pasillo del canal era una boca abierta. En el baño, se miró al espejo y se repitió una frase: no me compran, no me quiebran. Pero el cuerpo no siempre obedece a la consigna. Esa noche soñó con un estudio vacío donde las cámaras la apuntaban sin parar, como ojos sin párpados.

Al amanecer, alguien deslizó una nota por debajo de su puerta: una foto de su madre entrando a su edificio, tomada desde lejos. Sin amenazas escritas. No hacía falta. Elena se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta, y entendió el verdadero precio de su decisión: la red sabía dónde doler. Y todavía no había empezado el clímax.

Elena fue a ver a su madre antes de que la paranoia se convirtiera en rutina. Le pidió que cambiara horarios, que no caminara sola, que desconfiara de llamadas “amables”. Su madre la miró con la mezcla exacta de orgullo y terror que solo existe en la familia. “¿Valía la pena?”, preguntó. Elena sostuvo su mano. “Si nadie lo hace, el mundo se vuelve lo que ellos editan”.

De regreso, Mauro la esperaba en un lugar improbable: una iglesia pequeña, vacía, donde el silencio parecía un pacto. Allí le entregó un disco duro y una lista de fechas. “Esto es material bruto”, dijo. “Sin cortes. Con metadatos. Si lo publicas bien, no podrán decir que inventaste nada”. Elena sintió una gratitud feroz. La red había construido miedo; ellos estaban construyendo una salida.

Elena preparó el contraataque como se prepara una operación médica: con precisión, higiene y paciencia. Contactó a una organización independiente de prensa, a dos medios rivales, y a una fiscalía anticorrupción. No por confianza ciega, sino por multiplicación de testigos. Cada copia del material viajó por un canal distinto. Si la red cortaba uno, los otros seguirían respirando.

La “mesa de estabilidad” reaccionó con rapidez. Suspendieron a Mauro por “faltas administrativas”. Abrieron un sumario contra Elena por “violación de protocolos internos”. En pantalla, el canal habló de transparencia con una sonrisa impecable. La ciudad, ocupada en su propio cansancio, tragaba el discurso como quien traga pastillas sin leer el prospecto. Elena se aferró a los hechos: los hechos no piden permiso.

La noche del gran noticiero, el canal anunció una entrevista exclusiva con Elena: “la periodista que denunció irregularidades”. Era el gesto perfecto para enmarcarla. Ella entendió el truco: convertirla en espectáculo, cortarle frases, escoger reacciones. Aun así, aceptó con una condición: ir en vivo, sin delay. La dirección fingió dudar, luego accedió. La trampa también puede ser anzuelo.

En el estudio, las luces eran más blancas que nunca. El conductor sonreía como quien ofrece una silla mientras mide una caída. Elena respiró hondo, recordó a su madre, a Mauro, a Samuel, y al cuaderno rojo. Cuando la cámara se encendió, el conductor preguntó: “¿Te arrepientes de haber dañado la credibilidad del canal?”. Elena respondió: “La credibilidad se daña sola cuando miente”.

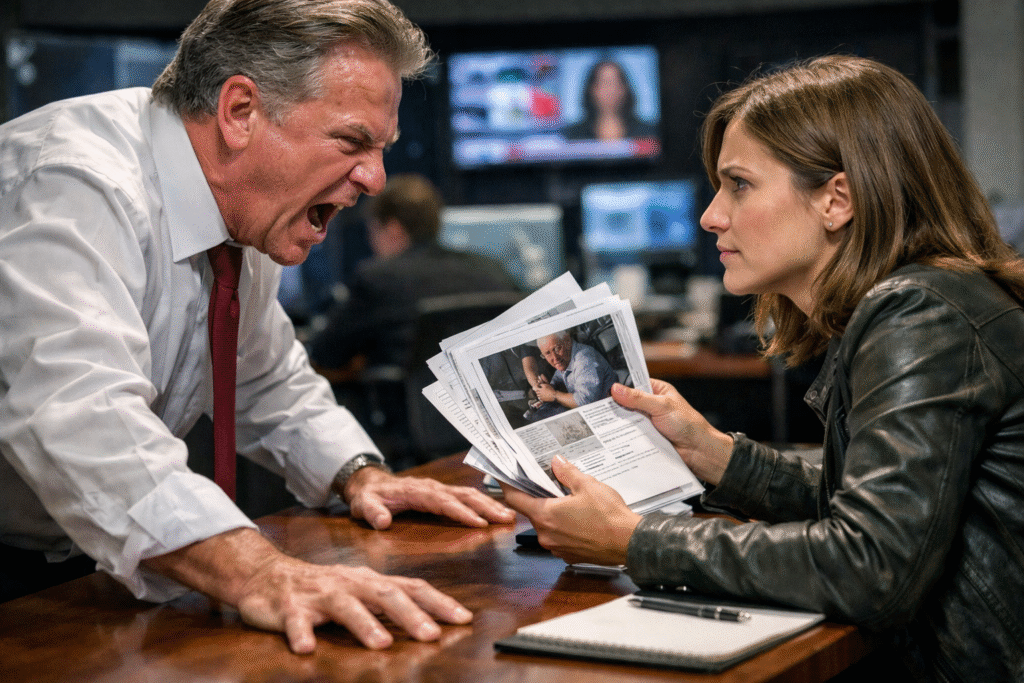

El director interino, sentado a un lado, intentó intervenir. Elena lo miró sin odio. “Traje un acuerdo de publicación”, dijo, y levantó un papel. “En este documento, el canal reconoce contenido pagado disfrazado de noticia. Y aquí…”, mostró otra hoja, “la lista de reuniones sin acta, con nombres y fechas”. El conductor parpadeó. El control maestro intentó cortar a comerciales. No pudo: el vivo no perdona.

En la cabina, alguien gritó. En redes sociales, el clip se encendió como gasolina. Elena sintió el clímax acercarse: ese segundo en que la verdad se vuelve incontrolable. “Si me sacan del aire ahora”, dijo, mirando a cámara, “confirmarán lo que niego: que la línea editorial se compra. Si me dejan hablar, veremos quién miente”. Era un ultimátum público, y la red odiaba lo público.

Entonces entró la mujer de voz quirúrgica. Caminó hacia el set con calma, como si el estudio fuera suyo desde siempre. Se sentó, pidió un micrófono, y sonrió. “Soy Valeria Sanz, presidenta del comité de ética”, dijo, presentándose con un título que sonaba limpio. Elena supo que era ella: la reina. El público no conocía su rostro. La red lo había guardado para emergencias.

Valeria habló con dulzura venenosa. “Elena está confundida. Su pasión es admirable, pero ha interpretado mal documentos internos”. Elena dejó que terminara. Luego abrió el cuaderno rojo y reprodujo un audio: la voz de Valeria ordenando “ajustes editoriales” a cambio de un patrocinio. La sonrisa de Valeria se congeló un instante. Fue mínimo, pero suficiente. El monstruo había parpadeado en cámara.

El estudio se volvió un abismo. Valeria intentó negar, luego atacó: “Eso está editado”. Elena replicó: “Aquí están los metadatos, publicados en un repositorio notarial. Y copias en manos de fiscalía y medios externos”. El conductor tragó saliva. La red había perdido el control del relato. En el silencio exacto que siguió, Elena sintió que el miedo cambiaba de bando.

Las consecuencias no llegaron como aplausos, sino como papeles. Citaciones, auditorías, renuncias “por motivos personales”. El canal intentó vender el escándalo como “crisis aislada”, pero los nombres empezaron a caer como fichas mal apiladas. Valeria Sanz desapareció de la pantalla y, por primera vez, el público escuchó hablar de ella fuera de los pasillos corporativos. La reina ya no tenía sombra suficiente.

La fiscalía anunció una investigación formal. Los contratos del sobre manila se volvieron evidencia. Los anunciantes más expuestos cancelaron campañas con urgencia hipócrita, como si la culpa fuera contagiosa y recién la notaran al verse en el espejo. En la redacción, algunos lloraron por alivio; otros por miedo a quedar del lado equivocado de la historia. Elena no celebró: ordenó archivos.

Mauro recuperó su puesto gracias a la presión pública, pero su mirada ya era otra: más vieja, más despierta. Samuel declaró ante la auditoría y, por primera vez en años, pareció respirar sin rencor. Elena visitó la hemeroteca de nuevo y dejó un recorte dentro de un periódico antiguo, como quien deja una marca para el futuro: “La verdad no es tendencia, pero resiste”.

El canal cambió protocolos, creó comités, colgó carteles de ética en pasillos brillantes. Elena sabía que la ética en cartel no vale nada sin la ética en práctica. Aun así, algo se había movido: la gente había visto, en vivo, el instante en que el poder titubea. Ese recuerdo, guardado en miles de pantallas, era una vacuna imperfecta contra el cinismo.

Un mes después, Elena recibió una oferta de otro medio. Sueldos mejores, promesas grandes. La leyó despacio y la rechazó. No por heroísmo, sino por intuición: su trabajo no era ascender, era insistir. Decidió fundar una pequeña unidad de investigación independiente con apoyo de organizaciones civiles. Menos luces, más libertad. Menos aplausos, más rigor.

La última noche antes de abrir su nuevo espacio, Elena volvió al canal solo para recoger una planta olvidada en su escritorio. En el pasillo, encontró al antiguo director de noticias saliendo con una caja. Se cruzaron sin hablar. Él la miró como si aún no entendiera cómo una mujer con un cuaderno rojo había roto su mundo. Elena sostuvo la mirada sin orgullo, solo con firmeza.

Al llegar a casa, su madre la esperaba con sopa caliente y silencio amable. Elena se sentó, y por primera vez en semanas dejó que el cuerpo soltara la tensión. “¿Y ahora qué?”, preguntó su madre. Elena sonrió, pequeña, real. “Ahora hacemos periodismo”, dijo. “Del que no pide permiso para existir”.

Esa madrugada, antes de dormir, Elena escribió en la primera página nueva del cuaderno rojo: “Hook: no es el escándalo. Es la responsabilidad”. Luego apagó la luz. Afuera, la ciudad seguía girando entre pantallas y rumores. Pero en algún lugar, una red editorial había aprendido lo que siempre teme: que una evidencia bien cuidada puede ser más ruidosa que cualquier grito.

Y si alguien, mañana, vuelve a golpear un escritorio para imponer silencio, tal vez recuerde esa transmisión en vivo donde el poder parpadeó. Tal vez dude medio segundo. Y en ese medio segundo, la verdad encontrará espacio para entrar. Porque a veces el clímax no es la caída de un director. Es el instante en que el público recupera el derecho a saber.