Elena siempre decía que el amor verdadero no necesitaba muchas palabras, pero nunca imaginó que la vida la llevaría a amar a un hombre que no podía pronunciarlas. Conoció a Daniel en una asociación para personas con discapacidad. Él, de ojos profundos y sonrisa tímida, había perdido la voz tras un accidente años atrás.

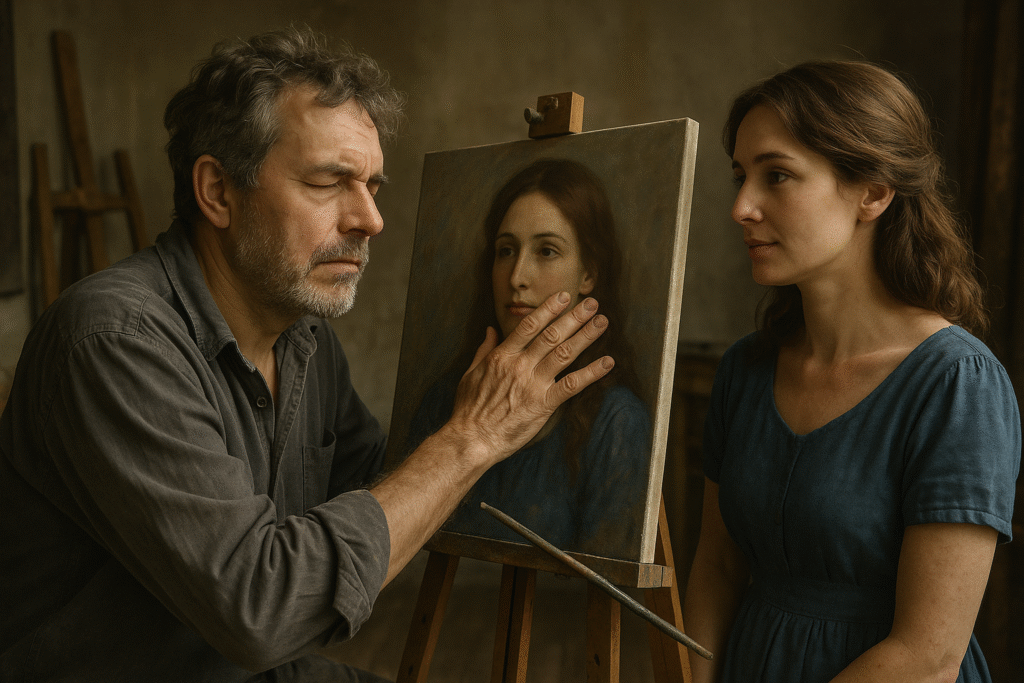

Desde el principio, su relación fue distinta. No había discusiones a gritos, ni largas conversaciones nocturnas por teléfono. Había gestos, miradas, mensajes escritos en libretas pequeñas y manos que hablaban más que cualquier lengua. Elena aprendió rápido el lenguaje de señas. Daniel, en cambio, aprendió a mirarla como si cada segundo fuera un privilegio.

La familia de ella no entendía. “¿No te gustaría estar con alguien con quien puedas hablar de todo?”, preguntaba su madre, confundida. Elena solo sonreía y respondía: “Con él ya lo hablo todo. Solo que de otra forma”. Lo que nadie comprendía era la paz que sentía cuando Daniel la miraba en silencio.

Con el tiempo, el amor se volvió tan evidente que la pregunta dejó de ser “si” y se convirtió en “cuándo”. Daniel, con ayuda de un amigo, preparó una propuesta imperfecta pero honesta: un camino de velas, un papel donde escribió: “¿Quieres caminar en silencio conmigo toda la vida?”. Elena dijo que sí antes de terminar de leer.

El día de la boda llegó más rápido de lo que ambos imaginaron. La iglesia estaba llena de flores blancas y rostros curiosos. Algunos invitados murmuraban, preguntándose cómo sería una ceremonia donde el novio no pronunciaría sus votos. Otros, simplemente, esperaban algo extraño, sin entender la profundidad de aquel amor silencioso.

Elena caminó hacia el altar con el corazón acelerado. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos brillaban como si dentro llevara todas las estrellas. Daniel la esperaba de pie, con su traje ligeramente torpe y las manos temblorosas. Cuando la vio, soltó una pequeña risa silenciosa que solo ella supo leerle en los labios.

El sacerdote comenzó la ceremonia como cualquier otra. Habló del amor, del sacrificio, de la paciencia. Mencionó que Dios también se hace presente en el silencio. Todos escuchaban con atención, sabiendo que aquel matrimonio tenía un matiz distinto. Llegó el momento de los votos, y el ambiente se tensó de expectativa.

Elena habló primero. Sus palabras fueron sencillas, pero cargadas de sentimiento. Habló de cómo Daniel la había enseñado a escuchar sin oídos, a comprender sin frases, a amar sin condiciones. Dijo que sus manos eran su idioma favorito, y que si tuviera que elegir entre mil voces y su silencio, siempre elegiría su silencio.

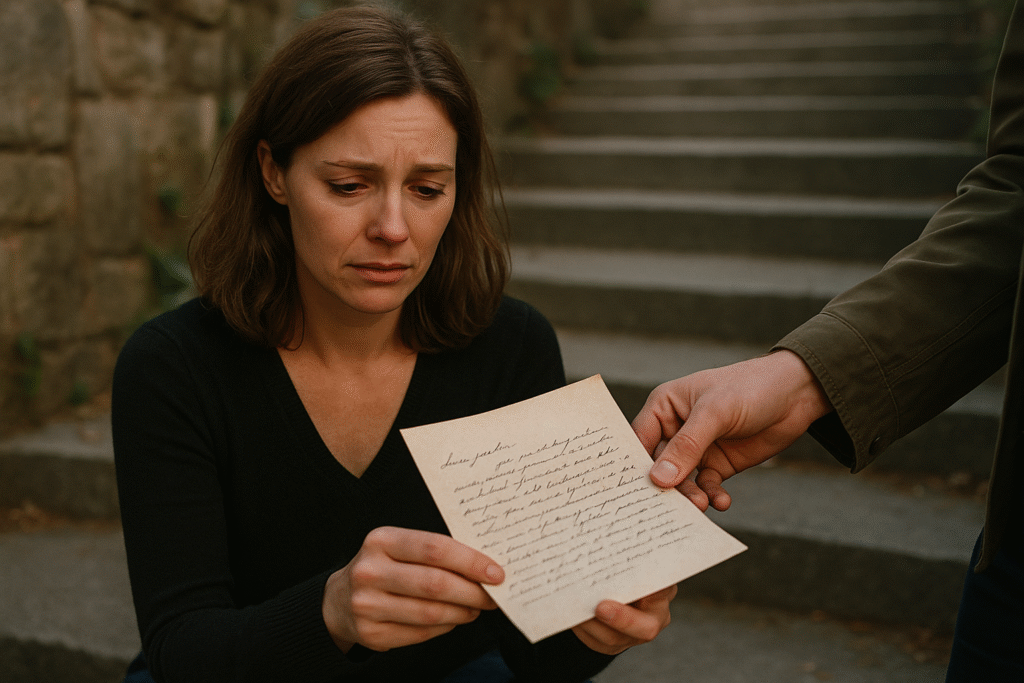

Luego llegó el turno de Daniel. El plan era que mostrara algo escrito, como habían acordado. Él sacó un pequeño cuaderno del bolsillo, pero en lugar de abrirlo, lo guardó de nuevo. Los ojos del sacerdote se abrieron confundidos. Elena lo miró sin entender. Daniel respiró hondo, y algo en el ambiente cambió, como si el tiempo contuviera la respiración.

Con un esfuerzo visible, Daniel llevó una mano a su garganta. Sus labios temblaron. Los invitados se inclinaron hacia adelante, sin atreverse a hacer ruido. Un sonido áspero, casi roto, salió de su boca. Elena se quedó paralizada. Él no debía poder hablar. Los médicos habían dicho que sus cuerdas vocales estaban dañadas irreversiblemente.

Y entonces, sucedió. Con voz débil, rasposa, como si viniera de muy lejos, Daniel murmuró: “Elena… yo te elijo… hoy… y siempre”. Cada palabra parecía un milagro tallado a fuerza de voluntad y amor. El silencio en la iglesia se quebró al instante. Algunas personas gritaron ahogadas por la sorpresa. Otras llevaron manos al rostro, llorando.

Elena se cubrió la boca. Jamás lo había escuchado pronunciar su nombre. Ese sonido imperfecto fue el más hermoso que había oído en toda su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo luchar por cada sílaba, como si ofreciera su propio aliento como regalo de boda. No eran frases largas. Eran tres frases. Y fueron suficientes.

“Gracias… por quedarte… conmigo”, logró decir, con esfuerzo. El sacerdote no pudo contener las lágrimas. Nadie pudo. El milagro no era que hubiera hablado, sino lo que había elegido decir. No se quejó del dolor, ni habló de su pérdida. Usó su voz prestada para agradecer y prometer, aunque su garganta pareciera desgarrarse.

Daniel se sostuvo del atril un instante, mareado. El médico, sentado entre los invitados, se levantó instintivamente, pero él levantó la mano pidiendo calma. Miró a Elena con una mezcla de miedo y felicidad. Como si en ese acto hubiera invertido todo lo que le quedaba de fuerza. Como si cada palabra hubiera sido una ofrenda.

Elena se acercó, temblando. Tomó su rostro entre las manos y, frente a todos, le susurró: “No vuelvas a forzarte así… ya me lo dijiste todo antes, sin voz”. Pero sus lágrimas y su sonrisa dejaban claro que ese momento quedaría grabado en lo más profundo de su corazón. No por la espectacularidad, sino por el sacrificio.

El sacerdote retomó la ceremonia con la voz quebrada. “Creo que hoy no hace falta que explique lo que significa amar en la salud y en la enfermedad”, dijo con un tono suave. “Todos hemos sido testigos de un amor que no se mide por lo que se pierde, sino por lo que se entrega”.

Cuando finalmente escucharon el “los declaro marido y mujer”, los aplausos fueron diferentes. No eran aplausos de fiesta, sino de reverencia. De reconocimiento. De gratitud por haber podido presenciar algo que no se ve todos los días: un hombre que arriesga el poco hilo de voz que le queda para decir lo que el corazón no podía seguir callando.

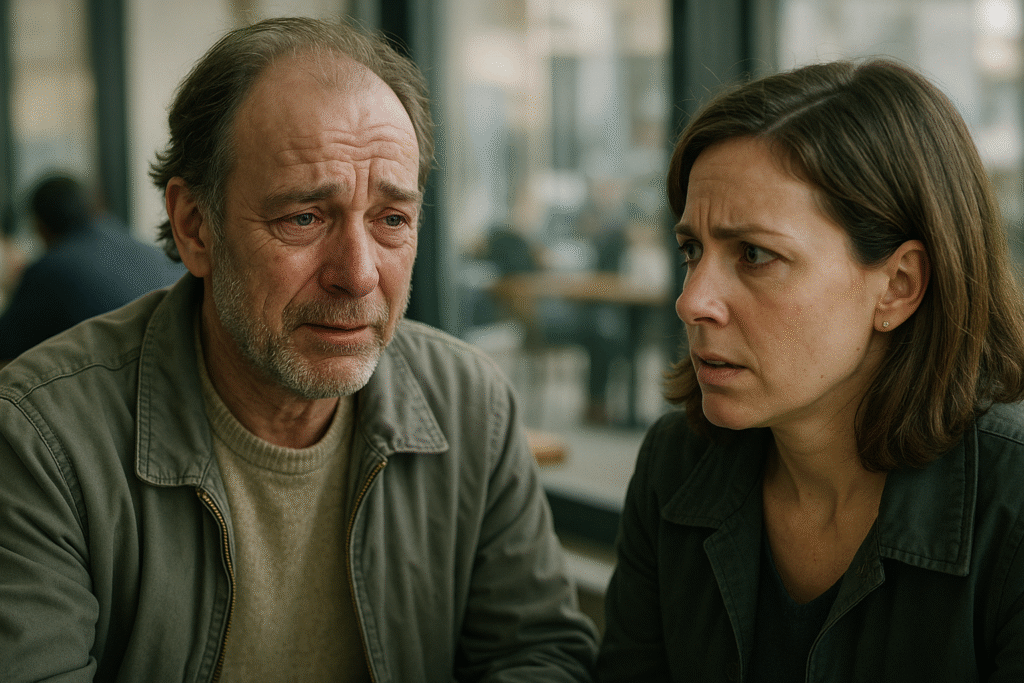

En la fiesta, muchos se acercaron a felicitar a Elena, pero ya no con pena, sino con admiración. Algunos confesaron que subestimaron lo que ella sentía. Otros admitieron que nunca habían entendido lo que significa amar a alguien que no puede decir “te amo” como todos. Esa noche comprendieron que las palabras no siempre necesitan sonido.

Daniel no volvió a forzar su voz de esa manera. Los médicos le dijeron que aquello había sido increíble, pero peligroso. Él sonrió, escribiendo en su libreta: “Valió la pena. Tenía que decirlo al menos una vez”. Elena guardó esa página como un tesoro, junto con los recuerdos del altar, las lágrimas y los aplausos.

Con los años, la gente del pueblo siguió hablando de aquella boda. No por el vestido, ni por la decoración, ni por la comida. Sino por tres frases dichas con una voz rota que aun así hizo llorar a todos. Algunos decían que fue un milagro. Otros, que fue la fuerza del amor. Quizá ambas cosas eran ciertas.

Elena y Daniel construyeron una vida tranquila. Siguieron comunicándose como antes: con manos, miradas, sonrisas silenciosas. Pero cada vez que ella se sentía insegura, él apoyaba la mano sobre su garganta, la miraba a los ojos y ella sabía que, aunque no se oyera, esas palabras seguían ahí, intactas, para siempre.

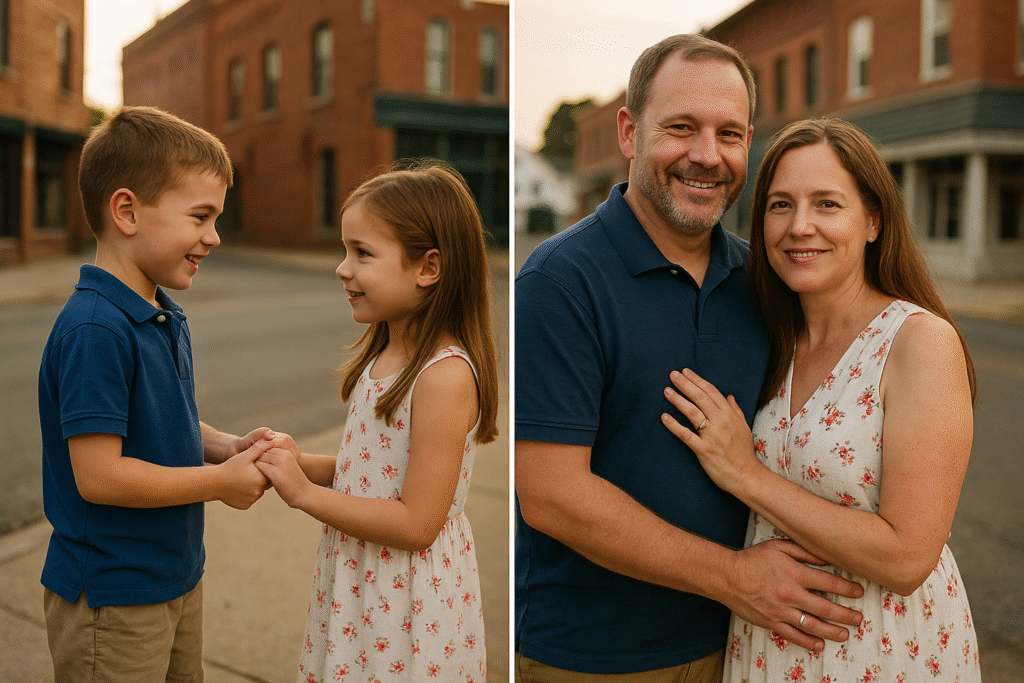

Con el tiempo, tuvieron una hija. Cuando la niña preguntó por qué su padre no hablaba, Elena le contó la historia. La pequeña escuchó con atención y, al final, dijo: “Entonces papá tiene una voz especial, que solo usa cuando el corazón lo pide”. Daniel la abrazó fuerte, riendo sin sonido, agradecido por comprenderse incluso sin explicaciones.

Esa familia creció rodeada de un lenguaje propio, uno que pocos aprenden: el de los gestos sinceros, los ojos que sostienen promesas, las manos que escriben lo que la boca no puede pronunciar. Y aunque la mayoría de las personas nunca escuchó la voz de Daniel, Elena sabía que ella había recibido el milagro más grande.

Porque entendió que el amor no se demuestra solo con discursos, canciones o poemas hablados. A veces se demuestra con silencio constante y una sola frase dicha cuando más importa. Y aquel día en el altar, frente a todos, Daniel había probado que, aunque el cuerpo falle, el corazón siempre encuentra la forma de hacerse escuchar.

Y eso, para Elena, valía más que cualquier declaración perfecta.