Se juraron amor eterno en 1999… y cumplieron su promesa en 2025 En 1999, cuando el mundo temblaba ante el cambio de milenio, ellos solo temblaban por verse. Lucía tenía 17; Mateo, 19. Eran dos jóvenes que creían que un beso podía detener el tiempo y que el amor, si era verdadero, podía desafiar cualquier destino. Una noche, bajo una lluvia suave, se juraron amor eterno.

La vida, sin embargo, tenía planes distintos. A los pocos meses, Mateo debió irse con su familia a otro país. No había celulares inteligentes, ni videollamadas, ni redes sociales para sostener lo que el corazón no quería soltar. Solo cartas lentas, promesas grandes y un reloj que nunca se detenía.

Durante un año entero se escribieron sin fallar. Hasta que una carta de Mateo dejó de llegar. Lucía esperó días, luego semanas, luego meses. Nunca supo si fue culpa del correo, del destino o del miedo. Pero un día entendió que seguir esperando dolía más que aceptar la ausencia.

Pasaron los años. Ella estudió, trabajó, amó de nuevo, perdió, ganó, cayó y se levantó. Mateo también vivió su propia vida al otro lado del océano, con silencios que lo perseguían en cada amanecer. Nunca la olvidó. Nunca olvidó su promesa. Pero creyó que ya era tarde para buscarla.

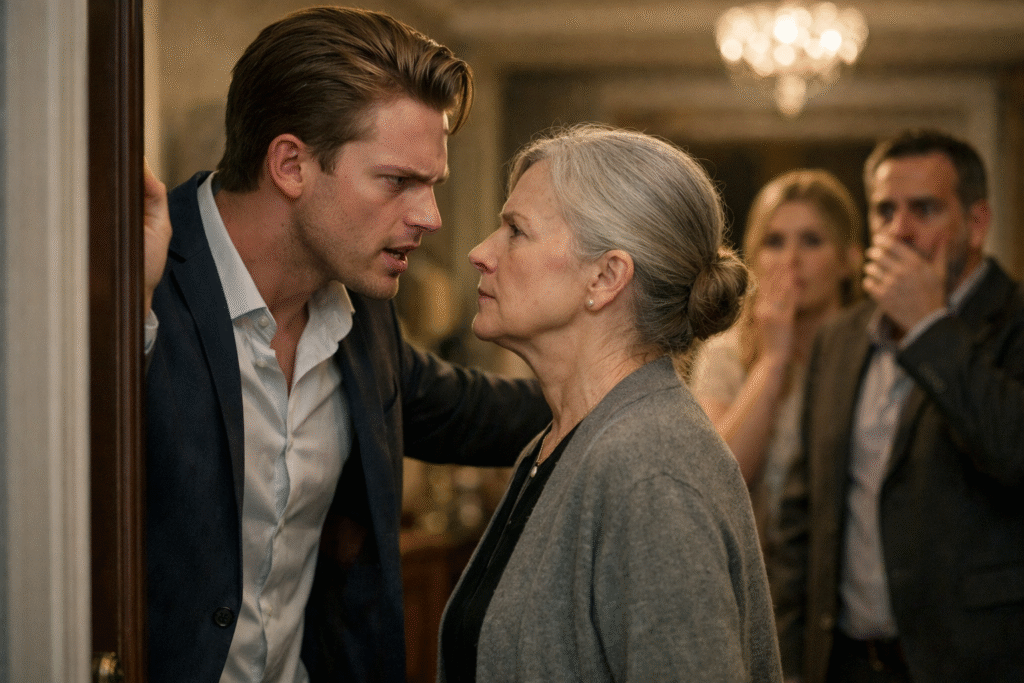

En 2025, un reencuentro imposible sucedió. No por casualidad: por destino. Los dos compraron boletos para el mismo viaje, el mismo día, el mismo tren. Lucía subió sin pensarlo, buscando asiento. Mateo entró minutos después, mirando alrededor sin sospechar nada. Cuando sus miradas se encontraron, el pasado se arrodilló ante ellos.

No se abrazaron de inmediato. No lloraron. Solo se miraron largo, como si los veintiséis años que los separaban hubieran sido un parpadeo invisible.

—¿Llegó mi última carta? —preguntó Mateo con voz temblorosa.

Lucía negó, y su corazón también.

Mateo sacó una hoja amarillenta de su billetera.

—Nunca dejé de querer encontrarte. Nunca dejé de cumplir lo que te prometí.

Lucía sintió que la vida le devolvía algo que creyó perdido.

Pasaron horas hablando, poniéndole palabras a los años robados. No había reproches, solo comprensión. No había culpas, solo tiempo. Ese mismo día caminaron juntos, despacio, sintiendo que el amor, cuando es verdadero, no se destruye: se espera, se transforma, se madura.

Esa noche, bajo un cielo nuevo, Mateo tomó la mano de Lucía como aquel día de 1999.

—Tardé en volver… pero hoy puedo cumplir lo que te prometí.

Ella sonrió con los ojos brillando.

—Siempre supe que el amor eterno no tiene prisa. Solo destino.

Y así, veintiséis años después, cumplieron su promesa. No cuando la juventud lo exigía, sino cuando la vida lo permitió.

A veces, el tiempo no rompe nada. Solo prepara el corazón para recibir aquello que nunca dejó de pertenecerle. “Cuando las promesas envejecen… pero no mueren”**

Los días siguientes al reencuentro fueron un abrazo silencioso al pasado. Lucía y Mateo no corrieron; aprendieron que las historias que regresan se caminan despacio. Quedaron para un café al amanecer, para una charla sin horarios, para mirarse como quien descubre algo familiar y nuevo al mismo tiempo.

Pero el destino —ese viejo escritor caprichoso— no había terminado su obra.

Una tarde, Mateo le entregó un sobre. Era la última carta, aquella que jamás llegó. Lucía la abrió con cuidado, como si sostuviera un pedazo del tiempo. La letra de Mateo, juvenil y torpe, decía:

“Si algún día esta carta no te encuentra, búscame en el futuro. Yo voy a llegar tarde, Lucía… pero voy a llegar.”

Ella cerró los ojos y sintió un puñado de años caerle encima y liberarla al mismo tiempo.

—Nunca dejaste de escribirme —susurró Lucía.

—Nunca dejé de amarte —respondió él.

Con el paso de las semanas, la vida que cada uno había construido empezó a entrelazarse. No era fácil: ambos tenían cicatrices, rutinas, miedos. Pero también tenían algo que a los 17 y 19 no tenían: certeza.

Un día, caminando por el parque donde se habían dicho adiós en 1999, Mateo se detuvo. El invierno dejaba su aliento frío, pero en el aire había algo tibio.

—Lucía… —dijo él— ¿qué somos ahora?

Ella sonrió, tranquila, segura.

—Somos lo que siempre fuimos. Solo que ahora el tiempo está de nuestro lado.

Y así, sin prisa, empezaron de nuevo. No como dos jóvenes intentando aferrarse a un sueño, sino como dos adultos que habían sobrevivido a la vida, a la distancia, a las versiones que no se tuvieron.

En el verano de 2025, viajaron juntos al mar. Una tarde, mientras el sol se escondía, Mateo se arrodilló frente a ella. No con dramatismo, sino con la serenidad de quien ha encontrado su lugar después de una vida de búsqueda.

—¿Te acuerdas de nuestra promesa? —preguntó él.

—¿Cómo olvidarla? —respondió Lucía.

—Entonces… ¿me dejas cumplirla contigo, desde hoy hasta el último día?

A Lucía le temblaron las manos, pero no la voz.

—Te estaba esperando —dijo.

Se casaron meses después, en una ceremonia íntima, rodeados de las pocas personas que habían sido testigos de sus vidas separadas. No hubo extravagancias. Solo miradas que decían: al final, la vida no rompió nada; solo estaba doblando la página.

Cuando dieron el primer baile, Mateo le susurró al oído:

—Llegué tarde… pero llegué.

—Yo nunca me fui —contestó ella.

Y así, un amor que nació en 1999, que se perdió en los pliegues del tiempo y renació en un tren en 2025, encontró su final:

un final que no era un cierre, sino el comienzo de la historia que siempre les había pertenecido.

Porque algunas promesas no se olvidan.

Se cumplen… cuando por fin llega el momento.