El silencio duró lo suficiente para oír el zumbido del aire acondicionado. Sofía apoyó las palmas en el mostrador, no como defensa, sino como ancla. Miró a la gerente sin desafío, con una calma que no pedía permiso. Luego giró apenas hacia los huéspedes, como si también ellos fueran parte de la conversación y no simples testigos.

La gerente abrió la boca para rematar el ultimátum, pero Sofía habló primero. Dijo su nombre completo, su puesto y la hora exacta, como si estuviera registrando un incidente. Después, con la misma voz serena, anunció que pediría por escrito la orden de expulsar a un hombre que no había cometido falta. La formalidad cayó como una bofetada elegante.

El hombre sin hogar bajó la mirada, acostumbrado a desaparecer cuando lo miran demasiado. Sofía se inclinó hacia él con una discreción cuidadosa y le preguntó si necesitaba una ambulancia, comida o simplemente unos minutos para calentarse. No ofreció “caridad”; ofreció opciones concretas, dignidad en forma de preguntas. Él tragó saliva, sorprendido por ser tratado como alguien real.

Una mujer con abrigo blanco, huésped habitual, carraspeó como si quisiera intervenir y no supiera cómo. Un joven con credencial de convención guardó el teléfono, indeciso entre grabar o ayudar. La gerente notó esas microseñales y se tensó: no era solo Sofía desobedeciendo, era el lobby entero dejando de ser decorado y volviéndose juicio público.

Sofía señaló una pequeña placa junto al mostrador: “Atención al cliente con respeto y seguridad”. Dijo que el respeto también era seguridad, porque un lugar que humilla a un vulnerable se vuelve peligroso para todos. La frase no sonó a discurso; sonó a diagnóstico. La gerente apretó los dientes, buscando una grieta para atacar.

“¿Quieres dar lecciones?” escupió la gerente. Sofía respondió que no, que solo estaba pidiendo consistencia: si el hotel vendía hospitalidad, no podía practicar crueldad a la vista. Luego añadió algo que cambió el aire: “Si me despide por esto, lo aceptaré. Pero hágalo mirando esas cámaras y dejando claro por qué.”

El guardia de seguridad, un hombre robusto con auricular, avanzó dos pasos y se detuvo. Su cuerpo quería obedecer a la gerente, pero su cara mostraba duda. Sofía lo miró y le habló por su nombre —lo sabía—, recordándole que el protocolo era intervenir solo si había amenaza. “¿La ve?” preguntó. Él negó, casi imperceptible.

La gerente cambió de táctica: acusó al hombre de “espantar clientes” y “ensuciar”. Sofía no defendió con emociones, defendió con hechos. Dijo que el hombre no había tocado nada, que llevaba las manos en los bolsillos y que el suelo seguía impecable. Luego pidió a la gerente que describiera el “peligro” con palabras específicas, no con prejuicios.

El hombre levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos, no de llanto teatral, sino de cansancio antiguo. “No quería problemas,” murmuró. Su voz era baja, pero el lobby estaba tan callado que pareció un micrófono. Sofía le dijo que no era él quien estaba creando el problema. Eso, simple, lo desarmó.

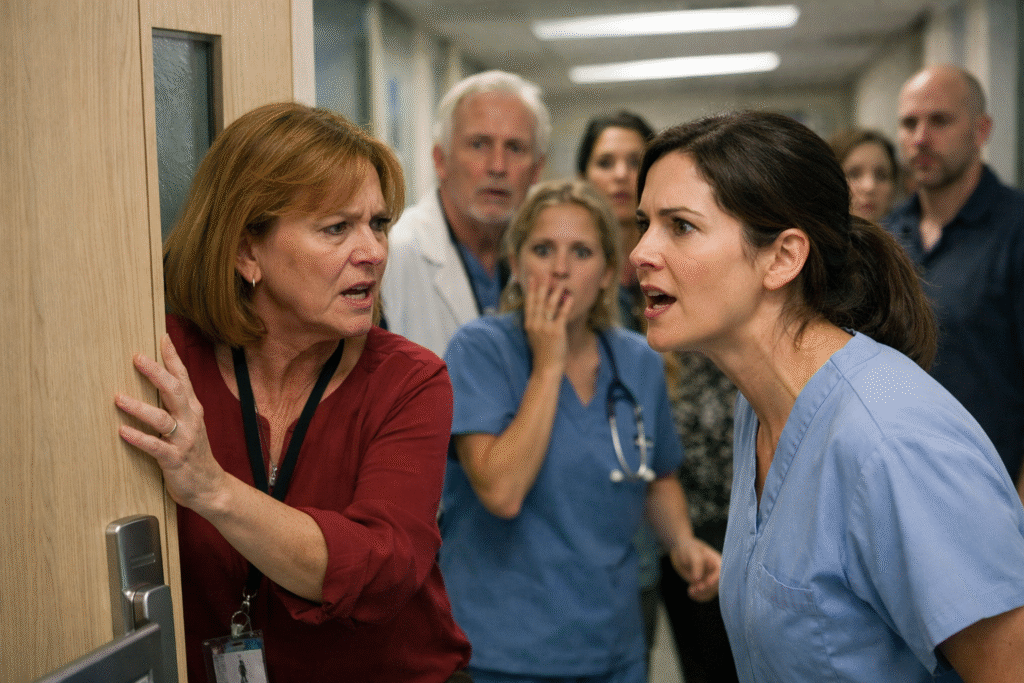

La gerente dio un paso hacia el hombre y señaló la puerta con el dedo rígido. “Fuera.” Sofía se interpuso sin tocarla, solo ocupando espacio con el cuerpo. No fue heroísmo cinematográfico; fue una decisión física, real: si había que echar a alguien, primero tendrían que atravesar la humanidad de una empleada. La escena endureció a unos y avergonzó a otros.

Desde el fondo, un señor mayor con traje caro dijo: “Gerente, esto se ve mal.” No lo dijo con ternura, lo dijo con pragmatismo. Sofía notó el giro: el dinero, por una vez, estaba del lado de la decencia. La gerente parpadeó, furiosa de sentir que perdía autoridad en su propio reino de mármol.

Sofía entonces soltó la frase que nadie esperaba, no por melodrama, sino por precisión: “Antes de trabajar aquí, yo también fui ‘la vergüenza’ que no querían ver.” Hubo un golpe de realidad, como cuando se apagan las luces de un escenario y queda el público expuesto. Nadie se movió. Ni el ascensor se atrevió a sonar.

Sofía contó lo mínimo: una temporada durmiendo en un auto, el miedo de que te descubran, la forma en que el frío te vuelve menos persona. No buscó lástima; buscó contexto. Dijo que un desconocido le dio un café sin humillarla, y que ese gesto le sostuvo la vida una semana. “Hoy estoy aquí por eso,” concluyó, mirando a todos, no solo a la gerente.

La gerente intentó reír, pero le salió un sonido seco. “Historias bonitas para redes,” soltó. Sofía respondió que si la gerente temía a las redes, debía temer más a su propia conducta. Señaló, sin mostrarlo, el teléfono del joven de la convención: ya no grababa, pero podía. La amenaza no era el video; era la verdad.

El guardia respiró hondo y preguntó qué necesitaba el hombre. El simple “qué” fue una rebelión: un empleado consultando al vulnerable, no a la jefa. La gerente giró la cabeza como un látigo. “¡Tú no decides!” El guardia, con voz controlada, contestó: “Decido si hay riesgo. No lo hay.” Esa frase partió el poder en dos.

Sofía le pidió al hombre su nombre. “Daniel,” dijo él, casi avergonzado de poseer uno. Ella lo repitió en voz alta para que el lobby lo oyera. Nombrarlo lo sacó del molde de “vagabundo” y lo convirtió en historia abierta. La gerente, sin darse cuenta, retrocedió medio paso: pelear contra un nombre es más difícil.

Una familia que esperaba el check-in se acercó. La madre ofreció una barra de granola que sacó del bolso. El niño miró a Daniel con curiosidad, no con miedo. Daniel la aceptó como quien recibe permiso para existir. Sofía sonrió apenas, pero no celebró; sabía que la escena podía volverse espectáculo. Su meta era protección, no aplausos.

La gerente, acorralada, exigió que Sofía entregara su gafete y se retirara “de inmediato”. Sofía lo desenganchó despacio y lo dejó sobre el mármol, como quien deposita un arma. “Lo haré,” dijo, “pero antes voy a llamar al corporativo y dejar constancia.” La gerente se burló: “¿Crees que te van a escuchar?”

Sofía marcó en altavoz el número interno de recursos humanos que todos temen usar. Cuando contestaron, ella dio la versión más fría y profesional del conflicto. No dijo “crueldad”, dijo “orden basada en apariencia, sin incidente de seguridad”. No dijo “humillación”, dijo “exposición pública de un cliente potencial, con riesgo reputacional”. La gerente palideció: era su idioma en su contra.

La voz al otro lado pidió hablar con la gerente. Hubo una pausa pesada. La gerente tomó el auricular con manos que ya no parecían tan seguras. Respondió con sonrisas falsas, pero se le quebraban en las comisuras. Sofía observó sin triunfalismo. Sabía que ganar una discusión no siempre salva a la persona más frágil: Daniel seguía temblando.

Mientras la gerente hablaba, Sofía condujo a Daniel hacia una esquina menos expuesta, junto a una columna. Le dio un vaso de agua nuevo y una servilleta. Le preguntó si tenía a quién llamar. Daniel negó. Dijo que había trabajado en mantenimiento, que una lesión lo dejó sin empleo, y que la calle lo tragó lento, sin un gran “evento”.

El guardia se quitó un guante y ofreció su propia chaqueta extra del casillero, doblada, sin ceremonia. Daniel la tomó con manos torpes. Nadie aplaudió; eso fue lo mejor. La gerente regresó de la llamada con el rostro duro, pero ya no gritaba. La rabia había encontrado un muro invisible: consecuencias.

“Esto no termina aquí,” dijo la gerente, intentando recuperar control. Sofía asentó: “Tiene razón. Por eso estoy documentándolo.” El joven de la convención, ahora sí, levantó el teléfono discretamente. Sofía lo miró y negó con la cabeza: no quería un circo. Él bajó el móvil, sorprendido de que la dignidad incluyera discreción.

Entonces ocurrió el giro que elevó todo: una mujer elegante salió del ascensor, escuchó la última frase y preguntó qué pasaba. La gerente, ansiosa, se adelantó a explicar. Pero la mujer levantó una mano y miró primero a Sofía, luego a Daniel, y finalmente a las cámaras. “Soy la dueña del inmueble,” dijo, y el lobby dejó de respirar.

La gerente se quedó sin guion. Su postura, antes rígida, se volvió un poco más pequeña. La dueña no sonreía; tenía esa calma peligrosa de quien no necesita levantar la voz para destruirte. Preguntó, sin rodeos, por qué se estaba expulsando a un hombre que no había hecho daño. La gerente intentó hablar de “políticas” y “marca”. La dueña pidió la política por escrito.

Sofía explicó lo sucedido con frases cortas, sin adornos, como un reporte. Señaló que Daniel no había pedido dinero ni había interferido con huéspedes. Mencionó que ella solo ofreció agua y descanso breve. La dueña escuchó sin interrumpir, observando las reacciones alrededor. La gerente trató de cortar: “Es mi personal, yo decido.” La dueña la miró como a un error administrativo.

La dueña pidió al guardia su evaluación de riesgo. Él, firme, dijo que no había amenaza y que la situación se había escalado por la reacción de la gerente. La palabra “escalado” cayó con peso legal. La gerente abrió la boca, pero no encontró dónde sujetarse. El lobby, que al principio fue escenario, ahora era jurado. Y la dueña parecía lista para dictar sentencia.

La dueña se acercó a Daniel y se presentó por su apellido, no por su nombre, como quien pone distancia profesional. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda médica. Daniel, abrumado, apenas articuló que solo quería calor unos minutos. La dueña miró a Sofía: “¿Cuánto tiempo lleva aquí afuera?” Sofía respondió: “No lo sé. Hoy lo vi por primera vez.”

La dueña pidió que trajeran una manta del área de lavandería y un café. No como “favor”, sino como instrucción. Luego se volvió hacia la gerente: “Usted gritó en el lobby.” La gerente intentó justificarlo. La dueña la interrumpió: “No me explique emociones, explíqueme decisión.” Esa precisión es peor que un grito: obliga a desnudar el prejuicio sin maquillaje.

La gerente, desesperada, soltó la frase que la condenó: “Los vagabundos atraen problemas.” Se oyó un suspiro colectivo, casi de vergüenza ajena. Sofía no celebró; bajó la mirada por un segundo, porque sabía lo que venía. La dueña repitió lentamente: “¿‘Vagabundos’?” y miró a las cámaras como si ya estuviera revisando el video en su mente.

La dueña anunció que, a partir de ese momento, cualquier expulsión por “apariencia” requeriría reporte de incidente real. Después, sin dramatismo, le pidió a la gerente que entregara sus llaves y su identificación. La gerente se quedó helada, y por fin entendió lo que es perder poder en público. Nadie aplaudió. Pero el silencio ya no era tensión: era cierre.

La gerente balbuceó que era injusto, que llevaba años. La dueña respondió que precisamente por eso era grave: años de normalizar el desprecio. Luego se volvió hacia Sofía y le pidió que recuperara su gafete del mármol. Sofía lo tomó, pero no lo colocó aún. Preguntó qué pasaría con Daniel. La dueña respondió: “Primero, que se caliente. Luego vemos opciones.”

Daniel, con la manta sobre los hombros, temblaba menos. Pero su vergüenza seguía ahí, como una segunda piel. Sofía le dijo que no tenía que agradecer. Él negó con la cabeza: “No es por el café. Es por… no haber sido invisible.” Sofía sintió un nudo en la garganta y lo tragó: si lloraba, podía convertirlo en escena. Y él no necesitaba espectáculo, necesitaba suelo.

La dueña llamó a un gerente nocturno y pidió que contactaran a una organización local de apoyo, no a la policía. La palabra “policía” flotó como fantasma; muchos hoteles la usan como atajo. Esta vez no. La dueña también pidió que revisaran si Daniel había trabajado antes en el mismo edificio, porque su historia de mantenimiento sonaba plausible. Sofía notó algo: la dueña no era santa, era eficiente.

Un huésped dejó propina sobre el mostrador como si pagara su propia culpa. Otro ofreció un número de teléfono de empleo temporal. Sofía filtró todo con cuidado, para no abrumar a Daniel ni convertirlo en “proyecto comunitario” por una noche. La dignidad también es protegerlo del exceso de “ayuda” que solo busca sentirse bien.

La dueña, antes de retirarse, miró a Sofía y dijo: “Lo que hizo fue correcto. Pero lo hizo sola, y eso no debe repetirse.” Esa frase fue promesa y advertencia. Sofía asintió, entendiendo que un sistema que depende de héroes está roto. Daniel bebió el café y, por primera vez, su mano dejó de temblar.

Cuando el lobby volvió a su ruido habitual, nada era igual. El ascensor siguió subiendo y bajando, las maletas rodaron otra vez, los tacones golpearon el mármol. Pero ahora, cada sonido tenía un eco distinto: el eco de haber visto una verdad sin filtros. Sofía se colocó el gafete, respiró, y sintió el peso de lo que acababa de sostener sin romperse.

La dueña se reunió con el personal en un cuarto pequeño detrás del mostrador. No hubo discurso inspiracional; hubo instrucciones claras, cambios de protocolo, y una revisión inmediata del video. La gerente despedida quedó fuera, esperando lo inevitable. Sofía no sintió venganza. Sintió cansancio. La justicia rara vez es fuegos artificiales; a veces es solo una puerta que se cierra con un clic definitivo.

Daniel fue llevado a una sala de descanso del personal, lejos de miradas. Le ofrecieron una ducha del gimnasio y ropa limpia de objetos perdidos, con permiso formal. Nadie le tomó fotos. Nadie lo exhibió. Sofía se sentó en una silla frente a él y le preguntó qué necesitaba mañana, no esta noche. Esa pregunta lo desconcertó: la calle te enseña a vivir por horas, no por días.

Él confesó que tenía documentos, pero estaban húmedos y arrugados. Dijo que había intentado refugios, pero le robaron. Sofía escuchó y anotó contactos que el gerente nocturno le trajo: una clínica, un programa de empleo, un lugar donde guardar pertenencias. No era un final mágico; era un mapa imperfecto. Pero un mapa, al fin, es dirección.

Al amanecer, Daniel salió por la puerta principal, no por la de servicio. Lo acompañó el guardia, no como escolta, sino como igual. Sofía lo vio cruzar la acera y, por primera vez, no se encogió como quien espera el golpe del mundo. Se volvió y levantó la mano en un gesto breve. Sofía respondió igual, sin prometerle nada que no pudiera cumplir.

Horas después, recursos humanos llamó a Sofía. Le ofrecieron un ascenso temporal mientras reorganizaban la recepción. Sofía aceptó con una condición: capacitación obligatoria para todos sobre trato digno y manejo de crisis. No pidió “sensibilidad”; pidió procedimiento. Porque el problema no era una gerente mala: era una cultura que la aplaudía mientras nadie se atrevía a frenarla.

Esa tarde, un correo interno circuló: “Incidente resuelto. Nuevas políticas en vigor.” Para muchos fue solo burocracia. Para Sofía fue una grieta en el muro. Pensó en su hermano, en aquel auto, en el café que salvó una semana. Entendió que la vida cambia menos por grandes discursos y más por decisiones pequeñas sostenidas con firmeza.

Dos semanas después, Daniel regresó. Esta vez no temblaba. Llevaba una carpeta barata con papeles ordenados y una camisa prestada. Preguntó por Sofía con voz más segura. Ella salió del mostrador y lo escuchó decir que había conseguido una cita médica y una entrevista para mantenimiento en un edificio cercano. No era “éxito”; era tracción. Y la tracción, en una vida resbaladiza, es milagro real.

Daniel dejó sobre el mostrador una nota doblada. Sofía la abrió cuando él se fue. Decía que nadie lo había “rescatado”, pero alguien le devolvió el reflejo de sí mismo. Sofía guardó la nota en el cajón, no como trofeo, sino como recordatorio: la dignidad no es un lujo, es infraestructura humana. Si falla, todo lo demás se cae.

Esa noche, el lobby volvió a brillar como siempre. Pero para Sofía, el brillo ya no era fachada: era responsabilidad. Miró las cámaras, los huéspedes, el mármol, y entendió el verdadero hook de la historia: cualquiera puede caer, sí. Pero también cualquiera puede sostener. Y ese día, en Las Vegas, el hotel aprendió quién mandaba de verdad: la humanidad.