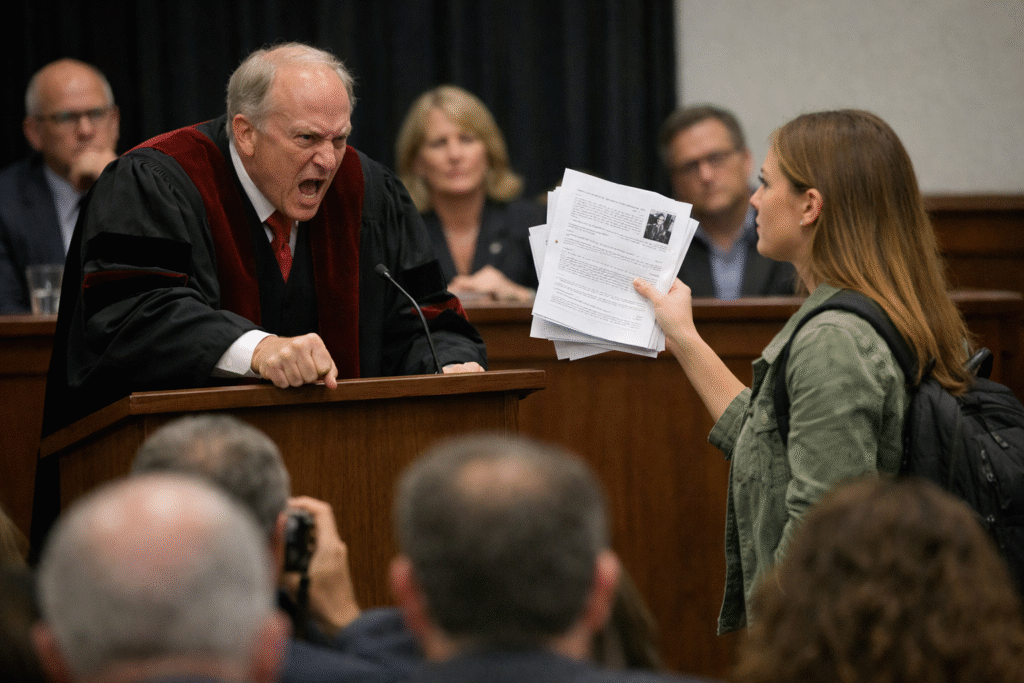

La noticia no tardó en escapar del auditorio. Antes de que Lucía guardara el portátil, los teléfonos ya vibraban con clips del rector perdiendo el control. En los pasillos, algunos aplaudían en silencio, otros miraban el suelo por vergüenza. Ella salió sin escolta, pero sintió ojos detrás, calculando qué precio tendría su valentía esa noche en la residencia, sola, despierta.

En la puerta del edificio, la prensa esperaba como si oliera sangre. Lucía bajó la mirada, no por miedo, sino por estrategia: sabía que cada frase podía torcerse. Una reportera le preguntó si odiaba a la universidad. Lucía respondió despacio: amaba el conocimiento, y por eso no aceptaba que lo usaran para cubrir abusos y negocios a costa de estudiantes.

Esa misma tarde, un correo institucional anunció “auditoría externa” con tono impecable, como si nada ardiera. Los profesores leyeron entre líneas: el consejo quería calmar donantes y evitar demandas. En la cafetería, un catedrático susurró que Lucía era imprudente. Una bibliotecaria, en cambio, le dejó una nota: “No estás sola” La tinta temblaba, pero el mensaje era firme, luminoso, urgente.

Al llegar a su cuarto, Lucía conectó un disco duro y duplicó todo. Había aprendido, viendo a otros caer, que la evidencia desaparece rápido cuando toca intereses. Guardó copias en la nube, en un pendrive y en manos de dos amigos. Luego apagó la luz. En la oscuridad, escuchó pasos en el pasillo y cerraduras ajenas moviéndose muy cerca, lentamente.

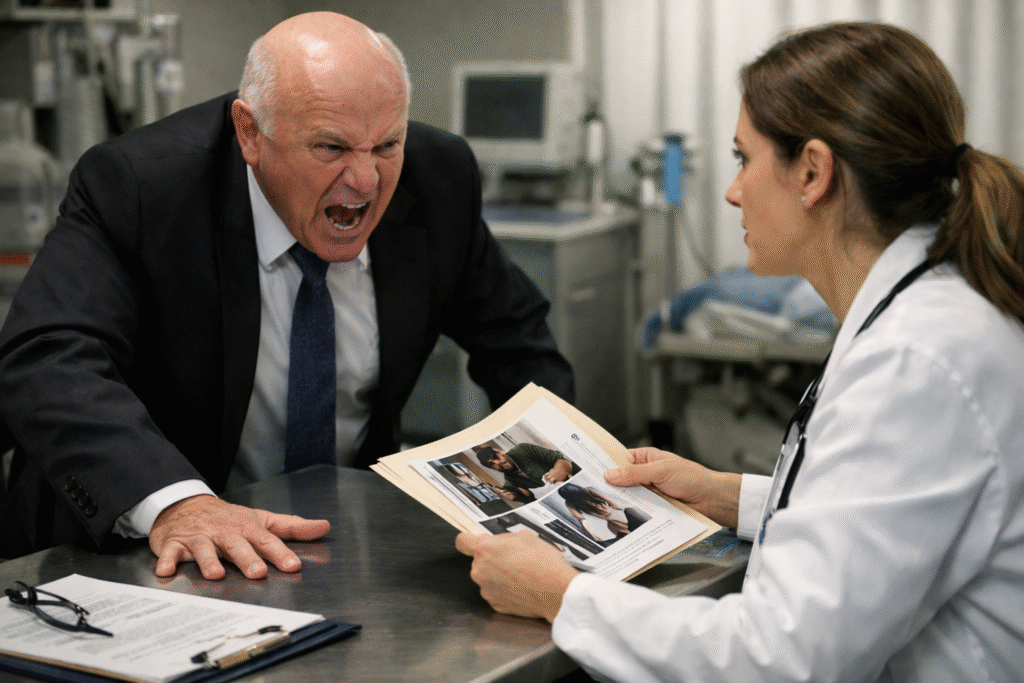

A la mañana siguiente, la oficina de becas la citó “para aclaraciones”. El tono amable sonaba a trampa. Lucía fue con Daniela, compañera de laboratorio, y con un profesor que creía en la ética. En la sala, una funcionaria pidió su contraseña “para verificar archivos”. Lucía sonrió y dijo que la verificación debía hacerse con peritos, nunca con manos interesadas.

La funcionaria apretó los labios y tomó nota, sin mirar a los ojos. De regreso, Daniela confesó que había recibido mensajes anónimos: “No te metas”. Lucía sintió el estómago bajar, pero no frenó. La amenaza era repetida, eficaz solo cuando aislaba. Esa tarde, organizó una reunión abierta en la explanada y pidió que cada quien llevara su historia, aunque fuera.

Llegaron veinte, luego cincuenta. Algunos no se atrevían a hablar, pero escribían en papeles doblados. Había becas canceladas sin motivo, tesis “perdidas”, acosos maquillados como rumores, y firmas que aparecían donde nadie firmó. Un estudiante de Derecho propuso crear un repositorio. Una doctora jubilada ofreció asesoría. Lucía comprendió que el escándalo no era un caso; era un sistema respirando impunidad.

La auditoría anunció fechas y pidió acceso a archivos. Pero una noche, el servidor de actas cayó “por mantenimiento”. Al día siguiente, el rector suspendido apareció en televisión, victimizándose, diciendo que era una persecución. La narrativa se partió en dos. Lucía recibió insultos y correos de personas que habían vivido lo mismo. Uno terminaba: “Si tú caes, nos callamos todos”.

El consejo citó a Lucía a puerta cerrada. La sala olía a café y miedo. Le pidieron entregar originales y firmar confidencialidad “por el bien institucional”. Lucía puso un papel: transparencia pública, protección a denunciantes, restitución de becas. “Sin eso”, dijo, “mi evidencia será noticia internacional mañana”. Nadie sonrió, pero entendieron el lenguaje del poder y de la vergüenza acumulada.

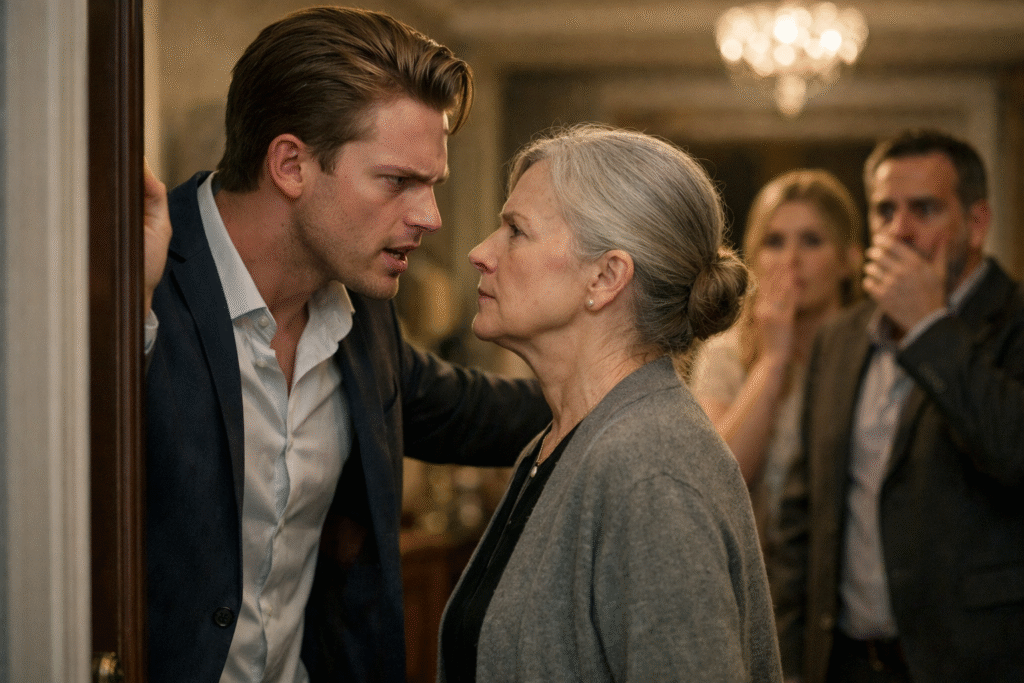

Esa noche, un auto la siguió dos cuadras. No hubo choque ni gritos, solo un recordatorio. Lucía llegó al departamento de su madre y sirvió té antes de hablar. Su madre, costurera, escuchó y sacó una carpeta vieja: negativas, humillaciones. “También me callaron”, confesó. “Ahora te toca hablar por nosotras”. Lucía sintió que su historia ya no era solo suya.

La auditoría empezó a llamar testigos. Los nombres salían como gotas que anuncian tormenta. El decano que se levantó en el auditorio declaró primero, para salvarse. Después habló la asesora legal, acorralada por sus correos. El campus se dividió: quienes pedían limpieza y quienes preferían olvidar. Lucía caminaba entre ambos bandos como una línea de tiza ya imposible de borrar.

Un profesor veterano la invitó a su despacho. Había libros apilados y una foto del rector. “Te admiro”, dijo, “pero ellos no pierden así”. Lucía respondió que no buscaba héroes; quería reglas. El profesor mostró un contrato con una fundación privada, firmado por el rector, que condicionaba becas a silencios. “Esta es la raíz”, susurró. Lucía fotografió cada página rápido.

El contrato viajó hasta una periodista de investigación. La periodista pidió tiempo, pero Lucía exigió precisión: fechas, montos, firmas. Dos días después, salió un reportaje que no la nombraba y describía el mecanismo con crudeza. Donantes llamaron furiosos; relaciones públicas improvisó comunicados. En grupos estudiantiles, un hashtag creció como incendio. Lucía se sintió protegida y, a la vez, más expuesta.

El rector pidió reunirse con ella mediante un intermediario, prometiendo “reparación”. Lucía aceptó solo con testigos y grabación. Se vieron en una sala neutral. Sin toga, el rector parecía menor. “Eres inteligente”, dijo, “podemos arreglar esto”. Ofreció una beca afuera y una recomendación. Lucía respondió: “Usted confunde arreglo con compra. Yo quiero justicia” y un campus que no tema mañana.

Al salir, Lucía sintió náuseas, no por el dinero, sino por la calma con que intentaron comprarla. Daniela le mostró un mensaje anónimo con su dirección. Lucía decidió no esconderse: fue a denunciar y pidió protección. El agente dudó, pero al oír el nombre del rector cambió el tono. La universidad ya no podía fingir que todo era solo “interno”.

El consejo anunció una comisión de integridad, pero la presidía un aliado del rector. Lucía lo señaló públicamente, con nombres y fechas. La reacción fue inmediata: intentaron disciplinarla por “daño reputacional”. Entonces el profesor joven reunió docentes y firmaron una carta abierta. Estudiantes la replicaron. La comisión, acorralada, aceptó observadores externos. Por primera vez, el equilibrio se movía a favor.

Al salir del laboratorio, Lucía halló su casillero forzado. No faltaba nada; solo una frase: “Recuerda quién decide”. La guardó como prueba. Con la vecina, revisó cámaras y vio un rostro cubierto, pero una chaqueta con el logo de seguridad del campus. Llamó a la auditora y entregó el video. La auditora no ofreció consuelo; ofreció seguimiento hasta el final.

El seguimiento trajo consecuencias: dos guardias fueron removidos y el jefe de seguridad renunció. Lucía lo vio pasar con una caja, evitando miradas. La impunidad tenía prisa. Pero crecía el miedo: estudiantes afines al rector protestaron contra “difamación”. Lucía llegó, escuchó insultos y levantó un altavoz. Leyó testimonios sin nombres. El silencio cayó, pesado, inevitable como un telón sobre todos.

La lectura cambió. Algunas personas del grupo contrario bajaron la mirada por duda. Al terminar, una chica se acercó: su hermano había sido expulsado por una falta inventada. Le entregó copia del expediente. Lucía entendió que el sistema castigaba a quien hablaba y a quien estorbaba. Guardó el documento y prometió sumarlo a las pruebas. No prometió milagros; prometió procesos.

Con expedientes reunidos, armaron un mapa: flechas entre oficinas, firmas repetidas, fechas cruzadas. Era una red de favores y castigos. La auditora pidió reunión urgente con la fiscalía anticorrupción. El caso salió de los muros y quedó bajo luz estatal. El rector publicó una carta sobre “cacería”. Lucía detectó un detalle: citaba un correo imposible, salvo que alguien siguiera espiando.

La pista llevó al área de informática. Allí trabajaba Marco, becado como Lucía, también cansado. Confesó que pidieron accesos “de emergencia” para borrar rastros, y él se negó. Lo castigaron con turnos nocturnos y amenazas. Lucía ofreció protección, pero Marco pidió anonimato y futuro. Pactaron entregar datos técnicos sin exponerlo. Al salir, Lucía sintió una red sosteniéndola por debajo, firme.

La fiscalía pidió medidas cautelares: resguardo de servidores, prohibición de contacto, bloqueo de destrucción. La universidad anunció “colaboración”. Aun así, una camioneta cargó cajas rumbo a una bodega, fuera de horario. Un guardia avisó a Daniela; Daniela avisó a Lucía. Llegaron para fotografiar placas y sellos. La camioneta huyó, pero la prueba quedó. Lucía anotó: “Cuando el poder corre, teme”.

Lucía entendió que el clímax no sería una escena, sino decisiones pequeñas. Aceptar o no una entrevista. Ir o no sola. Ceder o no a la fatiga. En clase, intentó concentrarse, pero el aula parecía escenario. Un compañero le pasó un papel: “Hoy votan tu expulsión”. Lucía guardó el lápiz y caminó a la sesión. Si la expulsaban, sería público.

El comité leyó cargos vagos: “alteración del orden”, “difusión indebida”. Lucía mostró su denuncia, la solicitud fiscal y la invitación a colaborar. “¿Difusión indebida?”, preguntó, “¿o evidencia incómoda?”. Los miembros se miraron. Un representante estudiantil, temblando, votó contra expulsarla. Luego otro. El presidente quiso cerrar, pero la votación quedó empatada. Según reglamento, en empate no había sanción sin mayoría suficiente.

Al salir, unos la felicitaron y otros la insultaron. Lucía no respondió. Fue al patio central y se sentó, esperando recuperar el pulso. El profesor veterano se acercó: “Hoy ganaste una ronda”. Lucía contestó: “No quiero rondas. Quiero terminar el juego”. Las campanas sonaron como siempre, pero esa vez parecían un aviso para todos de que el final se acercaba.

La fiscalía fijó aseguramiento para el lunes. El rector intentó adelantarse: citó donantes, prometió reformas y ofreció renunciar “por paz”. El consejo dudó. Lucía vio el truco: una renuncia podía diluir culpas y dejar chivos expiatorios. Entonces entregó a la periodista la grabación del soborno, con respaldo legal. Esa noche, el audio salió. La palabra “compra” se volvió tendencia nacional.

El lunes amaneció gris. Patrullas llegaron con orden judicial. Sellaron oficinas, copiaron discos, levantaron actas. Lucía vio al rector a distancia, rodeado de abogados. Él la miró como si quisiera memorizarla. Lucía sostuvo la mirada, sin desafío. Cuando los peritos sacaron una caja rotulada “Becas especiales”, el rector palideció. Lucía supo que habían tocado la arteria de la trama entera.

La auditora confirmó indicios de falsificación sistemática. No era un rector solo; era una maquinaria. La fiscalía pidió declaraciones de afectados. Lucía temió que nadie se animara. La primera fue la chica del hermano expulsado. Después Marco, protegido por anonimato. Después una profesora llorando. Una fila se formó ante la fiscalía. Lucía la vio y sintió, por primera vez, alivio.

Con el alivio llegó cansancio. Lucía durmió horas y despertó con llamadas perdidas. El consejo quería conferencia; la fiscalía pedía discreción; estudiantes pedían respuestas. Lucía eligió cuidar a los testigos. Organizó apoyo con psicóloga y un protocolo: nadie declara solo, nadie entrega sin copia, nadie responde amenazas sin registro. Al escribirlo, entendió que construía una institución: la de la confianza.

El viernes, la fiscalía citó al rector para imputación preliminar. La universidad anunció clases normales, como si una agenda tapara el temblor. Lucía caminó al aula y vio cámaras. Un periodista preguntó si tenía miedo. «Sí», dijo, «pero más miedo me daba callarme». En el pizarrón, muchas manos habían escrito una palabra: “Seguimos”. Lucía entendió que el juicio verdadero empezaba.

La imputación no fue un espectáculo, pero se sintió como terremoto. En la sala, el rector llegó con traje oscuro y sonrisa ensayada. Saludó a fiscales como colegas, no como adversarios. Lucía, sentada atrás, apretó la mochila azul, la misma del auditorio. Cuando el fiscal leyó “falsificación” y “cohecho”, la sonrisa se quebró un segundo. Ese segundo valió meses enteros.

Al salir, abogados del rector intentaron girar cámaras hacia Lucía. La acusaron de fabricar documentos y buscar fama. Lucía no contestó. La fiscalía publicó un comunicado: había cadena de custodia y fuentes independientes. Esa frase calmó a algunos y enfureció a otros. En redes, apareció una cuenta con su foto y la palabra “mentirosa”. Lucía guardó capturas y siguió caminando.

La campaña digital trajo algo inesperado: más testimonios. Un egresado envió un audio donde el rector exigía “aportar” para firmar el título. Una administrativa compartió planillas de becas con una columna escondida: “aportación sugerida”. Cada archivo era un ladrillo contra el muro. La fiscalía abrió una línea segura y el buzón se llenó de nombres, fechas, pruebas sin pedir permiso.

El fiscal asignó un equipo especial: peritos en informática, contabilidad y firmas. También llegó una orden: Lucía debía declarar como testigo principal. La noche anterior ordenó fechas y archivos. Su madre le cosió un botón del saco y dijo: “No vayas perfecta; ve verdadera”. Lucía durmió poco. Soñó con el auditorio en silencio, pero sin miedo por primera vez allí.

En su declaración, Lucía narró hechos: reuniones, correos, resoluciones alteradas, amenazas. Explicó metadatos cambiados y firmas copiadas. El fiscal preguntó por qué siguió pese al riesgo. Lucía respondió: “Porque cuando pierden becas, no pierden papel; pierden vida”. Alguien tragó saliva. El acta registró cada palabra. La verdad dejó de ser rumor Y, al salir, el pasillo parecía ancho para ella.

Afuera, estudiantes sostenían carteles: “Transparencia” y “Protección”. Lucía agradeció; necesitaba hechos, no guerra de bandos. Un chico le dio agua y pidió perdón por no apoyarla antes. Lucía dijo que el miedo enseña lento. Entonces vio a un hombre con cámara grande, distinto a la prensa. Lo reconoció del pasillo del rector, lo fotografió y avisó al fiscal de inmediato.

El camarógrafo era consultor de una firma de crisis contratada por la fundación. La fundación, “filantrópica”, empezó a aparecer en cada esquina del expediente. Donaba edificios, pero también compraba silencios. La auditora pidió ampliar el alcance. El consejo protestó por “exceso”, pero la fiscalía tenía ruta: seguir el dinero. Lucía entendió que el monstruo era grande que un rector.

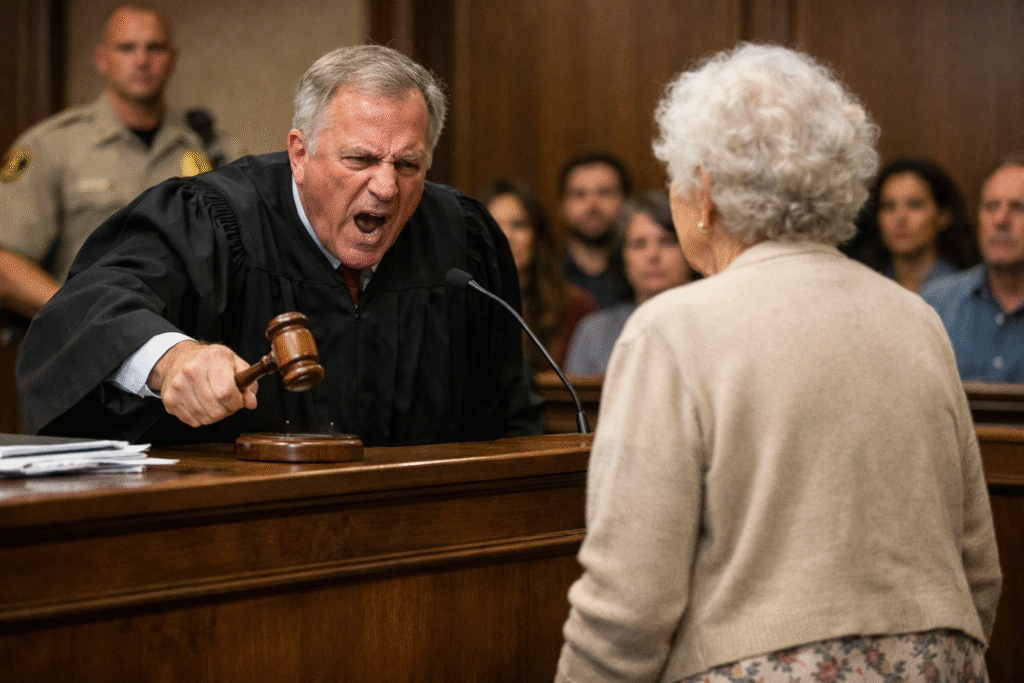

El rector denunció a Lucía por “difamación” y pidió prohibirle entrar al campus. Era absurdo, pero buscaba cansarla. Hubo audiencia. Lucía llegó con abogada pro bono y cajas de documentos. El rector llegó con tres abogados y gesto ofendido. El juez escuchó y preguntó por qué pedía restricción si él la citó antes. El silencio respondió. La solicitud fue rechazada.

La derrota judicial se filtró rápido. El rector ofreció “conciliación”, y la fiscalía lo leyó como debilidad. Pidieron registros en oficinas de la fundación. Allí hallaron una carpeta: “Beneficios académicos”, con listas, montos y notas. En una columna, junto a estudiantes, decía “obediente” o “conflictiva”. Lucía vio su apellido: “conflictiva”. No se sorprendió; le indignó la frialdad del trazo administrativo.

Con la carpeta, el caso se volvió ético y político. El ministerio de educación pidió informes. Legisladores se acercaron con discursos. Lucía rechazó fotos; no quería que su lucha cambiara de dueño. Pidió algo concreto: una ley de protección a denunciantes. Algunos la escucharon. Otros sonrieron para cámaras. Lucía aprendió a distinguirlos por el silencio, no por los aplausos.

La ofensiva final del rector no fue jurídica, sino personal. Filtraron un expediente académico de Lucía, buscando una falta mínima para convertirla en “fraude”. Ella lo vio circular como meme. Respiró, llamó a su facultad y pidió certificados oficiales. Los entregó en público, con sellos, y denunció la filtración como represalia. Esa jugada cambió el tablero: la fiscalía agregó “intimidación a testigo”. El rector dejó de hablar en televisión.

Esa misma semana, el profesor veterano desapareció del campus. Dijo que estaba “enfermo”, pero Lucía sospechó presión. Cuando lo llamó, él contestó con voz extraña y cortó rápido. Lucía sintió un nudo: los aliados también podían romperse. Por eso aceleró el plan. Entregó al fiscal la lista de cómplices potenciales, pero pidió que cuidaran a quienes colaboraban. “Si se quema uno”, dijo, “se apagan diez”.

El fiscal no prometió milagros; prometió estructura. Aseguró protección, citó a más funcionarios y congeló cuentas vinculadas a becas. La noticia explotó. De pronto, el rector ya no era “víctima”; era “riesgo”. Donantes tomaron distancia. Algunos decanos buscaron salvar su nombre ofreciendo chivos. Lucía, viendo el movimiento, entendió el peligro: si el caso se resolvía con un sacrificio menor, el sistema seguiría igual. Entonces preparó la pieza que faltaba: el archivo maestro.

Marco lo había mencionado al principio: un repositorio oculto con contraseñas rotativas. No estaba en servidores normales, sino en una máquina antigua, fuera de inventario. Lucía y la auditora solicitaron orden para incautarla. Cuando llegaron, la máquina ya no estaba. Alguien se adelantó. Pero el error del enemigo fue dejar huella: cámaras, llaves, tiempos. La fiscalía rastreó la ruta hasta una casa de seguridad de la fundación. Esa noche, por primera vez, Lucía pensó: “Puede caer hoy”.

El operativo fue silencioso. Sin sirenas. Sin prensa. Solo peritos, fiscales y un acta. Encontraron la máquina bajo un plástico negro. La encendieron con cuidado. En la pantalla apareció un menú simple, como si no guardara nada. Pero Marco había explicado el patrón: un acceso escondido por combinación de teclas. El perito lo hizo. Apareció una carpeta: “Rect-Plan”. Dentro, un archivo: “Control_2020-2025”. Lucía sintió frío: ahí estaba el mapa de todo.

No era solo dinero. Era control social. Listas de estudiantes “convenientes”, “riesgosos”, “presionables”. Notas sobre familias, deudas, historias íntimas usadas como palanca. Había correos de decanos, capturas, y una hoja de cálculo con firmas digitalizadas listas para pegar. El fiscal apretó la mandíbula. La auditora lloró sin sonido. Lucía cerró los ojos un segundo: no por debilidad, sino para no explotar. Cuando los abrió, dijo: “Ahora sí. Ahora no podrán negarlo”.

Con ese archivo, el fiscal pidió prisión preventiva. El juez fijó audiencia. La defensa del rector intentó negociar, ofreciendo “renuncia total” y “reformas inmediatas”. Ya era tarde. En la audiencia, el fiscal expuso el archivo sin mostrar datos sensibles de víctimas. Bastó la estructura: categorías, montos, rutas de aprobación. El juez miró al rector y preguntó si reconocía el sistema. El rector tragó saliva. Su respuesta fue torpe. El juez ordenó medidas. El rector, por primera vez, perdió el gesto de mando.

A la salida, Lucía vio cámaras y micrófonos como una ola. Esta vez habló poco: “No es venganza. Es reparación”. A su espalda, estudiantes cantaron sin insultos, como quien canta para sostenerse. Daniela apretó su mano. Marco, invisible, envió un mensaje: “Gracias por no venderme”. Lucía miró el cielo de la ciudad y pensó que el clímax real aún faltaba, porque derribar a un rector no derriba una cultura. Pero ya tenían grietas, y las grietas dejan pasar luz.

La prisión preventiva no cerró el conflicto; lo abrió. Sin el rector al mando, aparecieron herederos. Un vicerrector anunció continuidad “para estabilizar”. Lucía entendió la palabra: blindaje. La comisión de integridad intentó reescribir el relato, diciendo que todo fue “desvío individual”. Lucía se negó. Publicó, con autorización legal, un informe ciudadano: cronología, decisiones, mecanismos. Lo hizo sin nombres de víctimas, cuidando a los frágiles. El sistema respondió con una última arma: la fatiga.

Fatiga de audiencias. Fatiga de titulares. Fatiga de amigos que se cansan. Lucía empezó a sentirlo en la piel: ojeras, gastritis, silencios largos. La psicóloga del grupo le puso una regla: dormir o caer. Lucía obedeció a medias, porque en su cabeza cada pausa era una ventana para que la maquinaria se acomodara. Daniela la enfrentó: “Si te rompes, ganan”. Lucía lloró, breve, escondida en un baño. No era debilidad; era descarga para seguir.

El juicio avanzó con testimonios duros. Una profesora relató acoso encubierto por “méritos”. Un administrativo confesó que firmaba actas sin leer. Un estudiante contó cómo lo amenazaron con expulsión si no pagaba. Cada testimonio era una piedra en el estómago del público. Los abogados defensores intentaron humillar a las víctimas, pero el juez frenó: “No conviertan esta sala en castigo”. Lucía escuchó esa frase como música rara: por fin alguien ponía límites al abuso.

La fundación, acorralada, ofreció un “fondo de reparación” a cambio de confidencialidad. Era el mismo truco con otro perfume. Lucía lo denunció: reparación sin verdad es maquillaje. El ministerio intervino y ordenó revisar convenios de donación en universidades públicas. Otras instituciones temblaron, porque el patrón era parecido. Lo que empezó en un auditorio se volvió espejo nacional. Lucía no lo celebró: sabía que el poder se defiende mejor cuando se siente observado. Pero también sabía algo nuevo: la vergüenza cambia de lado cuando hay evidencia.

El vicerrector intentó crear un “consejo estudiantil oficial” para controlar la protesta. Lucía lo anticipó. Formaron una asamblea abierta con reglas simples: actas públicas, turnos de palabra, acompañamiento legal. No era glamour, era estructura. Cuando el vicerrector los invitó a una reunión privada, Lucía pidió transmisión y registro. Él se negó. La asamblea respondió con silencio y ausencia. Ese gesto, no ir, le dolió más que un grito: nadie aceptaba su escenario.

Aparecieron periodistas oportunistas buscando “el lado oscuro” de Lucía. Inventaron romances, supuestas ambiciones, conspiraciones. Ella se mantuvo firme: no darles historia donde no había. Su fuerza fue aburrir al chisme con documentos. Cada vez que intentaban desviarla, ella volvía al punto: becas restituidas, sanciones claras, protección. Eso la volvió peligrosa, porque un enemigo sin escándalo personal obliga a mirar el sistema. Y el sistema era feo.

En una audiencia clave, la defensa intentó invalidar el archivo maestro alegando “obtención indebida”. El fiscal mostró la orden judicial, la cadena de custodia y el peritaje. El juez pidió al perito explicar por qué el archivo no pudo ser fabricado a posteriori. El perito detalló hashes, timestamps, y rastros internos. La sala se volvió técnica, fría, pero la verdad también puede ser matemática. Lucía sintió alivio: por primera vez, su credibilidad no dependía de carisma, sino de ciencia.

Con el caso sólido, el juez dictó sentencia para varios cómplices: inhabilitaciones, multas, y procesos separados. No todo era cárcel, y Lucía lo aceptó con madurez: justicia no siempre se parece al deseo. Lo importante era el precedente. La universidad aprobó un protocolo de denuncias con protección real y supervisión externa. Cuando lo anunciaron, el auditorio volvió a llenarse. Esta vez, sin rector gritón. Sin atril golpeado. Solo micrófono abierto y un temblor distinto: el de la esperanza.

Pero el clímax emocional llegó cuando llamaron a Lucía a declarar por última vez, ya no como testigo, sino como parte afectada. El juez le preguntó qué quería que quedara escrito para el futuro. Lucía respiró y dijo: “Que el miedo no sea requisito para estudiar. Que la beca no sea un collar. Que el mérito no sea excusa para callar”. Hubo un silencio largo. Nadie aplaudió en la sala, porque no era teatro. Pero mucha gente salió con la espalda distinta.

Al final de esa jornada, Daniela la llevó a comer algo sencillo. Lucía mordió pan como quien vuelve a ser humana. Marco envió un último mensaje, sin firma: “Me fui del campus, pero sigo vivo”. El profesor veterano reapareció, más flaco, pidiendo disculpas por haberse escondido. Lucía lo abrazó. No guardaba rencor; guardaba aprendizaje. La lucha no la volvió de piedra. La volvió de borde: firme, pero sensible. Y eso era más raro que la rabia.

Meses después, el campus parecía el mismo, pero no lo era. Los pasillos tenían carteles de protocolos, números de ayuda, y algo invisible: cuidado. Las becas restituidas trajeron estudiantes que antes habrían abandonado. Lucía volvió a clases sin escoltas ni cámaras. A veces la miraban como símbolo, y ella odiaba eso. Prefería ser estudiante otra vez. Sin embargo, entendía su lugar: no como heroína, sino como interruptor. Había encendido algo y ahora tocaba mantenerlo encendido.

Un día, la nueva rectora —elegida con observación externa— invitó a Lucía a una mesa de trabajo. Lucía aceptó con condiciones: actas públicas, participación real, seguimiento trimestral. La rectora asintió sin sonreír demasiado. Era política, pero no cínica. Lucía lo notó en un detalle: cuando alguien intentó minimizar una denuncia antigua, la rectora lo frenó y pidió revisión. Ese gesto, pequeño, fue más poderoso que cualquier discurso. Porque el poder se revela en lo que corrige, no en lo que promete.

La fundación perdió influencia y fue auditada. No desapareció; se transformó a la fuerza. Algunos donantes se fueron, otros exigieron transparencia. En el país, otras universidades replicaron el protocolo. No por amor a la justicia, sino por miedo al escándalo. Lucía aceptó esa motivación: a veces el cambio empieza por conveniencia y termina por conciencia. Lo importante era que las puertas quedaran abiertas para quienes venían detrás. Porque el abuso ama los laberintos. La transparencia los derrumba.

Una tarde, Lucía encontró en la biblioteca a una estudiante nueva, temblando con una carpeta en las manos. “No sé si hablar”, dijo. Lucía se sentó a su lado, sin urgencia. Le explicó el protocolo, el acompañamiento, la red. Le dijo la verdad: hablar duele. También dijo otra: callar pudre. La estudiante respiró y preguntó si Lucía tenía miedo todavía. Lucía respondió: “Sí, pero ahora tengo algo mejor: no estoy sola”.

Esa noche, Lucía caminó por el patio central. Las campanas sonaron como siempre. Recordó el día del atril, el grito, la humillación pública intentada. Recordó cómo el poder creyó que bastaba la voz más fuerte. Sonrió, no por victoria, sino por perspectiva. El poder se rompe cuando pierde su truco principal: aislar. Ella miró las ventanas encendidas del campus y sintió que, detrás de cada luz, había alguien que ya no aceptaría el silencio como regla.

Lucía guardó la mochila azul en el armario y sacó otra, simple, sin historia. No quería vivir eternamente en aquel capítulo. Quería futuro. Se sentó a estudiar, y las ecuaciones volvieron a ser ecuaciones, no símbolos. Afuera, el mundo seguía injusto, sí. Pero dentro de esa universidad, algo había cambiado: el miedo ya no mandaba solo. Y esa es la clase de final que no cierra una historia; la convierte en comienzo.