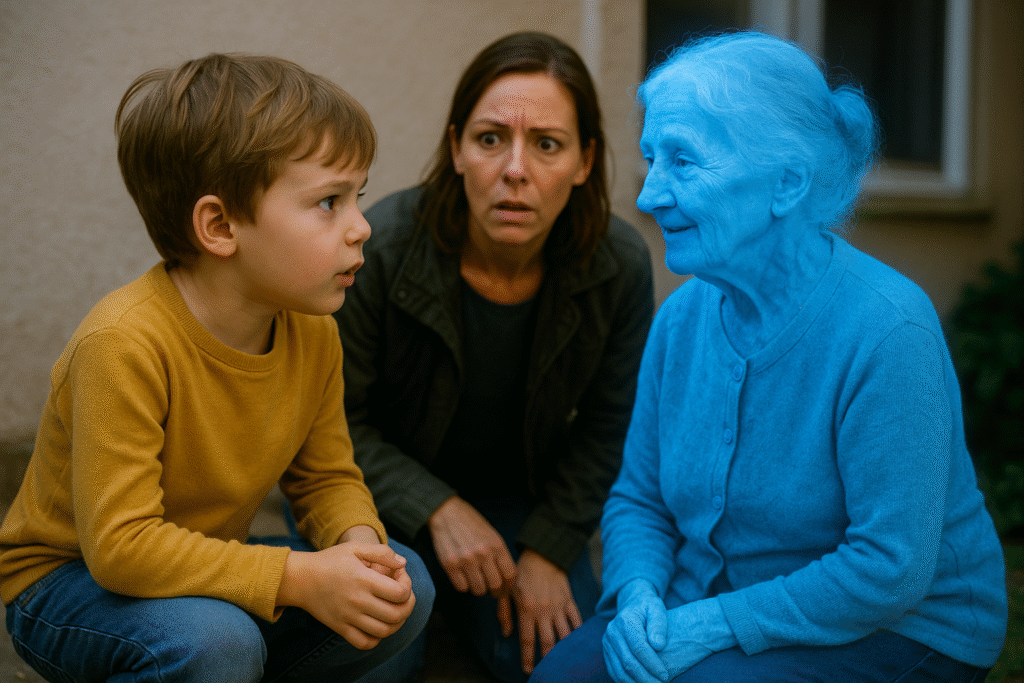

Su hijo hablaba con una “señora azul”, pero cuando la vieron descubrieron quién era. El día que Lucas mencionó por primera vez a la “señora azul”, su madre, Camila, pensó que era solo imaginación infantil. Tenía cinco años, creatividad desbordada y una dulzura que iluminaba cualquier rincón de la casa. Pero hubo algo en la forma en que lo dijo, tan serio, tan seguro, que encendió una pequeña inquietud silenciosa en su corazón.

Durante semanas, él hablaba de ella como si fuera alguien real. Decía que la señora azul lo visitaba por las noches, se sentaba en la esquina de su habitación y le contaba historias de lugares que él jamás había visto. Camila intentaba no alarmarse, pero cada descripción coincidía con detalles imposibles para un niño de su edad.

La habitación se volvía más fría cuando Lucas mencionaba a aquella mujer misteriosa. No había corrientes de aire, ni ventanas abiertas, pero la temperatura cambiaba perceptiblemente. Camila lo notaba, especialmente durante las noches, cuando él señalaba la esquina oscura diciendo que ella lo escuchaba siempre. Y aunque intentaba ignorarlo, la piel se le erizaba inevitablemente.

Una noche de viernes, mientras cerraba las cortinas, Lucas apareció detrás de ella con una sonrisa tranquila. “Mamá”, dijo, “hoy la señora azul te quiere ver a ti también.” La frase la congeló. Lucas jamás había dicho algo parecido. Hasta ese momento, la señora azul parecía interesarse solo por él, no por nadie más.

Camila lo tomó de los hombros, intentando mantener la calma. “¿Y por qué quiere verme?”, preguntó con un temblor apenas perceptible. Lucas respondió con naturalidad: “Dice que te extraña mucho, y que ya es hora de que recuerdes.” Esas palabras hicieron que la respiración de Camila se cortara. No había nada en su vida que explicara esa frase.

La noche siguiente, decidió quedarse con Lucas hasta que se durmiera. Sentada en el borde de la cama, lo observó cerrar los ojos lentamente, respirando profundo, confiado. Cuando él cayó en sueño, la habitación quedó en un silencio tan hondo que parecía absorber incluso sus pensamientos. Fue entonces cuando sintió el aire cambiar nuevamente.

Un escalofrío recorrió su espalda. No era imaginación. Era la misma sensación que Lucas describía: un frío diferente, como si alguien más estuviera en la habitación. Camila reunió coraje y miró hacia la esquina. No vio nada al principio. Solo una sombra leve, una presencia tenue, como una vibración suspendida en el aire.

Sintió un aroma familiar, suave, parecido al perfume que su abuela usaba cuando ella era niña. Ese aroma que creía olvidado, y que ahora parecía despertar un rincón dormido de su memoria. Trató de pensar con lógica, pero su corazón comenzó a latir con intensidad. Algo antiguo, emocional y profundo se removía en su interior.

Al día siguiente, Lucas dibujó a la señora azul. Era una figura envuelta en un vestido celeste brillante, con una luz alrededor y un rostro que parecía difuso, casi intangible. Pero había algo en la forma de los ojos que hizo que Camila sintiera un golpe interno: eran idénticos a los de su madre, fallecida hace años.

Camila guardó el dibujo en una carpeta, temblorosa. Llevaba tiempo evitando hablar del pasado, enterrando heridas, cerrando puertas emocionales que creía peligrosas de abrir. Pero Lucas insistía en hablar de la señora azul con una verdad tan clara, tan inocente, que deshacía cualquier intento de negar lo imposible.

Esa tarde, decidió investigar discretamente. Le mostró el dibujo a su hermana menor, sin contexto. Al verlo, su hermana se quedó inmóvil, como si reconociera algo que no esperaba. “Este vestido… mamá lo usaba cuando estaba embarazada de ti”, murmuró. Camila sintió el mundo inclinarse, como si una pieza faltante encajara súbitamente.

Esa noche, mientras veía televisión, Lucas apareció en la sala y se sentó en silencio a su lado. Parecía pensativo, con el ceño ligeramente fruncido. Después de un rato, dijo: “Hoy la señora azul estaba triste. Dice que no recuerdas el día en que se fue. Dice que tú tenías miedo y cerraste los ojos.”

Las palabras la atravesaron como un cuchillo emocional. Camila tenía fragmentos vagos de aquel día: un hospital, una luz blanca, voces lejos de su alcance. Su madre había muerto mientras ella dormía en un sillón, con apenas siete años. Su cerebro bloqueó muchos recuerdos. ¿Sería posible que algo estuviera emergiendo ahora?

Intentó dormir, pero la inquietud la mantenía despierta. Cerca de las tres de la madrugada, escuchó pasos leves en el pasillo. Pensó que era Lucas, así que salió a buscarlo. Pero cuando llegó a su habitación, lo encontró profundamente dormido. Y fue entonces cuando escuchó una respiración suave detrás de ella.

Se giró bruscamente. La habitación estaba en penumbra. Nada parecía fuera de lugar. Pero el aire estaba helado, más que antes. Sintió un cosquilleo en la nuca, una presencia más firme que cualquier otra noche. Y pudo jurar que alguien la observaba desde la esquina más oscura.

Al día siguiente, Lucas se despertó con ojeras. “No pude dormir”, dijo. “Ella lloraba.” Camila sintió el pecho apretarse. “¿Por qué lloraba, hijo?” Él respondió con voz baja: “Dice que no puede irse porque tú no te has despedido. Dice que está atrapada entre lo que fuiste y lo que eres.”

Cuando escuchó eso, Camila sintió que algo en su memoria crujía. Un recuerdo borroso, de una mano tibia tomando la suya, de una voz que se quebraba diciendo “cuida tu luz”. No sabía si era un sueño, pero su corazón reaccionaba como si algo profundamente verdadero estuviera al borde de despertar.

Esa tarde, decidió hablarle directamente a la señora azul. Se sentó en la habitación de Lucas con la luz apagada, respirando hondo. “Si estás aquí… si de verdad eres quien creo… te escucho.” Su voz tembló, pero no retrocedió. La temperatura bajó. Y el aroma a perfume antiguo llenó lentamente el cuarto.

Por primera vez, sintió claridad. Una sensación dulce, casi reconfortante, que contrastaba con el miedo que había cargado durante días. Era como si la presencia quisiera acercarse, pero con respeto, sin invadir. Camila cerró los ojos y dejó que esa energía la envolviera con una ternura imposible de describir.

Cuando abrió los ojos, Lucas estaba en la puerta, observándola. “Mamá”, dijo con suavidad, “ella está aquí. Está parada detrás de ti.” La voz del niño no tenía miedo. Tenía paz. Pero Camila sintió que el corazón se le detenía. No quería mirar, no sabía si soportaría verlo.

Lucas avanzó unos pasos. Puso su mano en la nada, como si tocara un rostro invisible. “Dice que te ama. Dice que siempre te ha amado. Y que quiere mostrarte algo.” Camila respiró hondo, obligando a su cuerpo a girarse lentamente hacia la esquina donde Lucas señalaba.

No vio una figura completa. Vio una luz azulada, suave, ondulante, como un reflejo en el agua. Pero dentro de esa luz había contornos. Una silueta femenina. Algo que parecía un rostro. Y unos ojos… unos ojos que reconoció al instante, aunque hacía décadas que no los veía.

Una lágrima le resbaló por la mejilla. “Mamá…”, susurró sin pensar, dejándose vencer por un dolor antiguo que nunca había sanado. La luz pareció intensificarse, como si respondiera a su voz. Lucas sonrió, como si viera claramente algo que Camila apenas podía comprender. La señora azul había dado un paso invisible hacia adelante.

En ese instante, la casa tembló ligeramente. No fue un temblor físico, sino emocional, como si los recuerdos reprimidos comenzaran a romper una barrera interna. Camila se sujetó al borde de la cama. Todos los fragmentos de su infancia comenzaron a retornar como una corriente imparable.

Vio el hospital. Vio a la niña que había sido. Vio el momento exacto en que se durmió en el sillón junto a la cama. Vio la mano débil de su madre intentando tocarle el rostro. Y vio el instante en que decidió cerrar los ojos para no verla morir.

La culpa la atravesó como un rayo. Había vivido toda su vida creyendo que había abandonado a su madre en su último momento, aunque nunca lo admitió. El recuerdo era demasiado doloroso. Pero ahora esa culpa se manifestaba frente a ella, convertida en una figura azul que no venía a reprochar, sino a liberar.

La presencia avanzó lentamente hacia ella. Camila sintió un calor inesperado en el corazón, una mezcla de nostalgia, amor y perdón. Lucas se acercó también, poniendo una mano sobre la de su madre. “Dice que tienes que escucharla”, murmuró. La luz azul vibró suavemente, como si quisiera hablar.

Camila cerró los ojos. Y entonces, la escuchó. No con los oídos, sino con el alma. Una voz cálida, que reconocería en cualquier vida, susurró su nombre. “Mi niña… no tengas miedo.” Las lágrimas brotaron sin control. Su madre estaba allí. No como un fantasma, sino como un recuerdo vivo reclamando su lugar.

Cuando abrió los ojos, la luz azul comenzó a deshacerse lentamente, como si su presencia dependiera del reconocimiento de Camila. Lucas la miraba con una mezcla de emoción y serenidad. “Dice que falta poco para que la veas completa”, dijo. “Pero solo cuando estés lista.”

Camila exhaló profundamente, sintiendo por primera vez en años una paz inmensa. Una que no entendía del todo, pero que sabía que formaba parte de algo mucho mayor. Algo que no había terminado todavía. La señora azul había venido a mostrar un camino, no a cerrar uno.

Cuando salió de la habitación, el espejo del pasillo tenía una marca: una huella tenue, azulada, como si alguien hubiera apoyado la mano allí. Camila la tocó y sintió un calor suave. Lucas sonrió desde la puerta. “Dice que mañana vendrá otra vez. Y que esta vez… te mostrará todo.”

Camila entendió entonces que el mayor misterio apenas estaba comenzando. Y que la verdad detrás de la señora azul sería mucho más profunda, dolorosa y hermosa de lo que jamás imaginó. El amanecer llegó más silencioso de lo habitual. Camila preparó el desayuno mientras observaba a Lucas jugar con una tranquilidad que contrastaba con la pesadez de su propio pecho. Él parecía saber algo que ella aún no comprendía. Como si la señora azul le hubiera confiado una verdad que esperaba pacientemente a revelarse.

Ese día fue distinto: Lucas no mencionó a la señora azul ni una sola vez. No habló de luces, ni de historias, ni de visitas nocturnas. Solo dibujó. Dibujó sin parar, como si sus manos recordaran algo que su voz decidió guardar. Camila recogió un papel del suelo y sintió un sobresalto inmediato.

Era ella misma, pero niña, sentada en una cama de hospital. A su lado, una mujer de luz azul le sostenía la mano. Esa mujer tenía el rostro de su madre. Era un retrato perfecto de un momento que Camila no recordaba conscientemente… pero que su alma reconoció sin esfuerzo. Aquello la quebró por dentro.

Por primera vez, entendió que la señora azul no era un fantasma. Era un puente. Una presencia que venía a unir un pasado doloroso con un presente incompleto. Venía a cerrar un ciclo que ella, siendo niña, dejó abierto por miedo. Y ahora, la vida le pedía valor para enfrentarlo y sanarlo definitivamente.

Esa noche, Lucas pidió dormir en su cama. Camila aceptó sin dudar. Necesitaba sentirlo cerca. Él se durmió rápido, respiración suave y profunda. Pero Camila permaneció despierta, esperando. Y cuando el reloj marcó las 2:13 de la madrugada, el aire volvió a cambiar. El perfume antiguo llenó la habitación como una caricia.

La luz azul apareció lentamente, más fuerte que nunca. Esta vez no era una sombra ni un contorno tenue. Era una figura clara, definida, hermosa. Su madre. O lo que quedaba de ella en un plano que los vivos no comprenden. Camila sintió que las lágrimas caían antes de siquiera intentar controlarlas.

La figura levantó una mano luminosa, invitándola a acercarse. Camila extendió la suya, temblando, sintiendo un calor suave recorrerle los dedos. El contacto no era físico, pero tampoco imaginario. Era un encuentro del alma. Una conexión profunda que ninguna muerte podía romper. Lucas se despertó, pero no tuvo miedo. Solo sonrió.

“Mamá”, dijo Lucas con voz suave, “ella quiere hablar contigo.”

Y entonces ocurrió algo imposible de describir: la habitación se volvió un espacio suspendido, como si el tiempo retrocediera y avanzara al mismo tiempo. Los recuerdos regresaron, no como dolor, sino como comprensión. Camila escuchó la voz que creía perdida para siempre.

Su madre le habló con amor. Le dijo que nunca la abandonó. Que estuvo con ella en cada caída, en cada miedo, en cada silencio. Le dijo que la culpa no le pertenecía. Que la niña que cerró los ojos en aquel hospital no huyó: se protegió. Y que era hora de perdonar a esa niña.

Camila cayó de rodillas, llorando como nunca.

Lucas se acercó y la abrazó, como si entendiera más que cualquier adulto. La luz azul brilló intensamente, envolviendo a ambos. Era una despedida, pero también un renacer. Una puerta que por fin podía cerrarse sin dolor, sin miedo, sin deudas pendientes entre pasado y presente.

La señora azul dio un último destello. Sus ojos, idénticos a los de Camila, transmitieron un amor tan inmenso que ninguna palabra podría contenerlo. Luego la luz comenzó a desvanecerse, no como sombra que se extingue, sino como un abrazo que se disuelve suavemente en la memoria y en la paz.

Antes de desaparecer por completo, Lucas dijo algo que Camila jamás olvidaría:

“Mamá… dice que ahora sí puede irse. Porque ya te escuchaste.”

Y con esas palabras, la habitación volvió a su temperatura normal. La luz se fue. El silencio se llenó de una serenidad nueva, profunda, transformadora. Camila sintió que el corazón, por primera vez en años, respiraba sin peso.

Al día siguiente, los dibujos de Lucas cambiaron. Ya no había figuras azules ni rincones oscuros. Sino soles, flores, manos entrelazadas. Dibujos llenos de vida. La casa ya no estaba fría. Los espejos no tenían huellas. Y el aroma a perfume antiguo se convirtió en un recuerdo dulce, no en un llamado pendiente.

Con el tiempo, Camila comprendió que algunos vínculos no mueren. Solo cambian de forma. La señora azul no había sido una aparición aterradora, sino un amor que se negó a desaparecer hasta asegurarse de que su hija pudiera vivir sin cadenas invisibles. Un amor que volvió solo para despedirse bien.

Años después, cuando Lucas creció, recordaba a la señora azul no con miedo, sino con ternura. Decía que ella le enseñó que los que se van nunca lo hacen del todo. Que la luz tiene formas infinitas de regresar. Y que a veces, los niños ven lo que los adultos olvidan mirar.

Camila, cada vez que olía un perfume antiguo en algún sitio, sonreía sin tristeza. Sabía que esa presencia no era un fantasma, sino un eco de amor. Un recordatorio de que el pasado, cuando se abraza, deja de doler. Y que las despedidas verdaderas no se hacen con lágrimas, sino con gratitud.

Aquella noche final, en la que la señora azul desapareció, Camila aprendió algo que jamás olvidaría:

los muertos no vuelven para asustar. Vuelven para completar aquello que el amor dejó abierto.