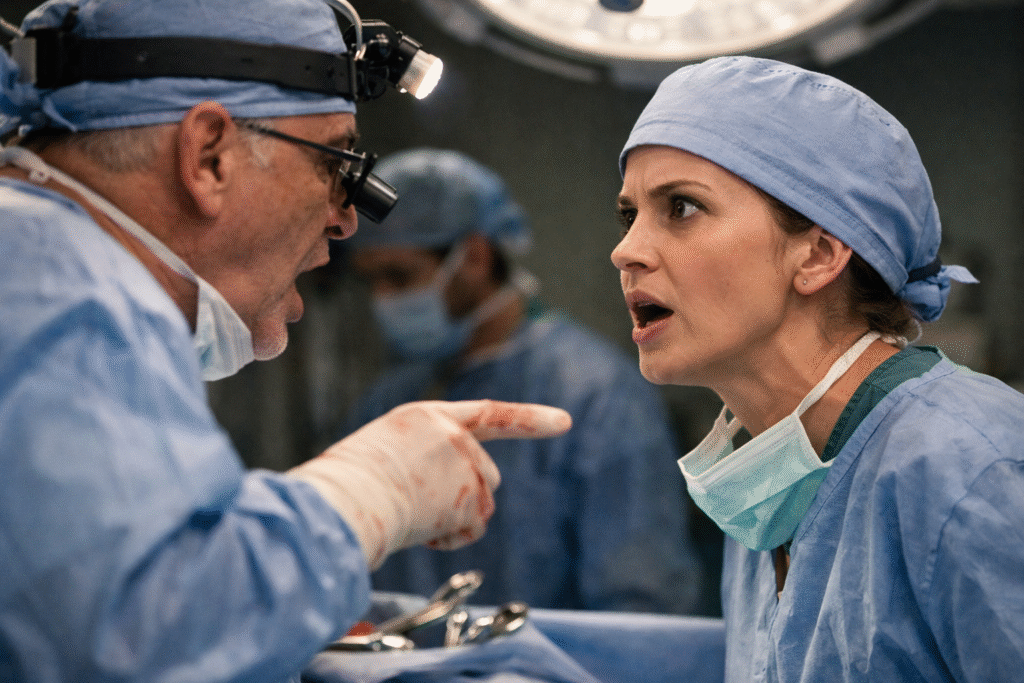

El silencio cayó como una sábana mojada. Allison no levantó la voz; la bajó. “Doctor, ese antibiótico es cefazolina”, dijo, señalando la jeringa sin tocarla. “La alergia registrada es anafilaxia a cefalosporinas. Si entra a su vía, no tendremos minutos: tendremos segundos”. Nadie respiró. El pitido del monitor, de pronto, sonó como un veredicto.

El cirujano giró apenas los ojos, irritado, como si la información fuese una ofensa personal. “Eso no está en la orden”, escupió. Allison no discutió órdenes; discutió realidad. “Está en el expediente digital y en la pulsera”, respondió. Levantó la muñeca del paciente lo justo para que todos vieran la banda roja. La palabra ALERGIA brilló bajo la luz quirúrgica.

El anestesista alzó la vista, por primera vez, directo al cirujano. “Confirmen”, pidió, ya buscando en la pantalla. El residente se congeló con un separador en la mano. Allison sintió el pulso en las sienes, pero mantuvo la calma entrenada. Lo peor no era el grito; lo peor era lo cerca que estuvieron de obedecerlo.

“¡No pierdan tiempo con burocracia!” insistió el cirujano, y el tono cambió: ya no mandaba, exigía. Allison sabía ese sonido. Era orgullo defendiendo su territorio. “Esto no es burocracia”, dijo ella. “Es un stop de seguridad. Documentado. Ahora”. Pronunció “documentado” como quien pone un candado en una puerta peligrosa.

El monitor del anestesista mostró una nota emergente. “Alergia severa confirmada”, leyó, y su voz se quebró un milímetro. El quirófano entendió lo mismo: la enfermera tenía razón. El cirujano apretó la pinza con demasiada fuerza. “¿Desde cuándo ustedes deciden?” masculló, más hacia sí mismo que hacia ellos.

Allison tragó saliva sin ruido. “Desde siempre”, pensó, pero no lo dijo. Dijo algo peor, algo que no se perdona: “Desde que un paciente muere por obediencia”. Luego extendió la mano abierta. No para pelear. Para detener. “Cambiamos el antibiótico, verificamos la hoja, y continuamos. Si no, se reporta”.

La palabra “reporta” dejó una sombra en la mesa estéril. El residente miró al piso, como si pudiera desaparecer. El instrumentador circulante se acercó a la puerta, listo por si alguien necesitaba llamar a seguridad o al supervisor. En hospitales grandes, las urgencias médicas conviven con urgencias humanas. Y las humanas suelen ensuciar más.

El cirujano dio un paso hacia Allison. No la tocó, pero invadió el aire alrededor de ella. “¿Me estás amenazando?” preguntó. Allison sostuvo la mirada con una serenidad que no era valentía; era método. “No, doctor. Estoy describiendo el protocolo. Usted puede ignorarlo. Yo no puedo firmar silencio”. Esa frase fue un disparo sin sangre.

El anestesista intervino, midiendo cada palabra. “Doctor, cambiemos. No perdemos más de un minuto”. El cirujano miró al paciente, luego al campo abierto, luego al reloj. Había orgullo, pero también cálculo: sabía que el audio del quirófano capturaba. “Bien”, dijo, como si concediera un favor. “Pero rápido”. Allison asintió, ya moviéndose.

Pidió vancomicina, verificó dosis, revisó compatibilidad, repitió en voz alta el nombre del fármaco. No era teatro; era defensa anticipada. El residente anotó. El circulante confirmó. La cirugía siguió, pero el ambiente cambió. Ya no era un equipo; era un equipo con una grieta reciente. Y las grietas, en un quirófano, se abren con el calor.

Mientras el anestesista administraba el nuevo antibiótico, el cirujano operaba con precisión mecánica, demasiado silencioso. Allison notó algo más: el doctor evitaba mirar la pulsera. Evitaba mirar el expediente. Evitaba admitir el error incluso con los hechos en la mano. En su experiencia, esa negación no se quedaba ahí; buscaba culpables. Siempre buscaba.

El monitor marcó presión estable. Oxigenación correcta. Todo parecía volver a la normalidad, excepto el latido invisible de la tensión. Allison pasó instrumentos como si su vida dependiera del ritmo, porque dependía. Cada “bisturí” y “separador” sonaba normal. Pero por debajo, la escena se reescribía: ya no era “cirujano manda”. Era “seguridad manda”.

A mitad del procedimiento, el cirujano soltó otra frase, casi casual. “¿Y si tu expediente está mal?” Allison sintió el filo de la trampa: si dudaban del registro, la culpa se diluía. “Entonces corregimos el sistema después”, dijo. “Pero aquí, con una pulsera roja y un antecedente, se actúa como si fuera real. Porque la anafilaxia no debate”.

El anestesista asintió, sin mirar. El residente exhaló por primera vez en diez minutos. El cirujano no respondió. Solo cortó, suturó, avanzó. Y Allison entendió algo peor que el grito: el doctor estaba tomando nota de su desafío. No para mejorar. Para cobrar. Ella había visto esa historia antes, solo que nunca tan cerca.

La operación terminó sin complicaciones. El paciente fue trasladado a recuperación. “Buen trabajo”, dijo el anestesista, bajo, a Allison, como quien deja un abrigo en una silla. Ella respondió con un gesto mínimo. No celebraba. Había evitado una catástrofe, sí. Pero también había encendido una alarma que no se apaga con suturas.

En el pasillo, el cirujano se quitó los guantes con violencia controlada. “Te crees heroína”, le soltó sin testigos cercanos. Allison sostuvo el checklist contra el pecho. “No”, dijo. “Me creo responsable”. La palabra le dolió al cirujano como si fuera una acusación pública. Él sonrió sin humor. “Entonces veremos qué tan responsable eres cuando Recursos Humanos pregunte”.

Allison sintió el frío subir por la espalda. No porque temiera hablar; temía el sistema. Sabía cómo funcionaba: primero te aíslan, luego te etiquetan, luego te vuelven “problemática”. Todo por haber dicho una verdad incómoda en el peor lugar para el ego. Aun así, caminó hacia el área de reportes. No iba a esperar la versión de él.

En la sala de enfermería, abrió el formulario de evento de seguridad. Fecha, hora, sala, medicamento evitado, alergia confirmada, intervención. Sus dedos temblaron apenas al escribir el nombre del cirujano. No por respeto, sino por consecuencia. Sabía que ese nombre era un pasillo entero de influencias. Presionó “guardar borrador”, como quien sostiene la respiración antes de saltar.

El supervisor entró, notando su cara. “¿Qué pasó?” Allison no adornó. “Intentaron administrar cefazolina a un paciente con alergia severa. Lo detuve. Hubo gritos. Quiero reportarlo”. El supervisor frunció el ceño, no sorprendido, pero sí cansado. “¿Quieres hacerlo formal?” “Sí”, respondió Allison. “Y quiero que quede claro que pedí un alto de seguridad”.

El supervisor asintió y bajó la voz. “Él tiene reputación. Y amigos”. Allison contestó sin dramatismo. “La alergia también”. El supervisor la miró largo. “Bien. Lo hacemos. Pero debes estar preparada”. Allison no pidió consuelo. “Estoy preparada desde que me puse este uniforme”. Era cierto. Nadie entra a un quirófano buscando comodidad.

Esa noche, Allison llegó a su departamento con olor a antiséptico pegado al cabello. Se sentó sin encender luces. El silencio de casa no calmaba; amplificaba. Abrió su teléfono y vio un correo: “Reunión obligatoria, 7:00 a.m., Oficina Administrativa”. No decía motivo. No hacía falta. El sistema nunca explica cuando planea aplastar.

En la reunión, el gerente clínico y alguien de Legal estaban presentes. Demasiado peso para “un malentendido”. El cirujano llegó tarde, impecable, y se sentó como dueño de la mesa. “Esta enfermera interrumpió un procedimiento”, dijo. Allison esperó su turno. Cuando habló, no describió emociones; describió hechos. Fechas. Registros. Pulsera roja. Nota digital.

El abogado levantó una ceja. “¿Hay evidencia del expediente?” Allison deslizó copias impresas y el número del evento en el sistema. El cirujano chasqueó la lengua. “Exageración”, murmuró. Entonces el anestesista, invitado a último minuto, dijo algo inesperado: “Si ella no lo detiene, yo hoy estaría reportando un paro anafiláctico. No es exageración”.

La sala se tensó. El gerente clínico miró al cirujano, midiendo el impacto institucional. Nadie quería un escándalo, pero menos querían un cadáver explicable. El cirujano apretó la mandíbula. “¿Todos contra mí ahora?” soltó. Allison no disfrutó. “No es contra usted. Es por el paciente”. El abogado anotó. Las palabras “por el paciente” sonaban bien en papel legal.

Pero el golpe real llegó al final, cuando Legal preguntó: “¿Por qué la orden incluía cefazolina si había alergia severa?” El cirujano respondió sin pestañear: “Porque ese no era el expediente correcto”. Allison sintió un vacío en el estómago. Si el expediente estaba equivocado, la amenaza era más grande: no era solo ego. Era desorden sistémico. Y alguien lo ocultaba.

Allison habló antes de pensarlo. “Entonces también estamos operando con datos cruzados”, dijo. “Eso significa riesgo de sangre incompatible, lado equivocado, diagnósticos erróneos. No es un ‘error menor’”. El gerente clínico tragó saliva. El cirujano la miró con una calma nueva, peligrosa. Como si ya no peleara por orgullo. Como si peleara por sobrevivir.

El abogado cerró la carpeta. “Revisaremos trazabilidad de la historia clínica y logs de acceso”, anunció. En el pasillo, el cirujano se acercó a Allison y le susurró: “No sabes en qué te estás metiendo”. Allison lo miró, y por primera vez no vio solo un jefe abusivo. Vio a alguien con miedo real. Y el miedo real suele esconder algo más.

Esa misma tarde, Allison recibió otra notificación: “Cambio temporal de unidad. A partir de mañana, Urgencias”. Era castigo disfrazado de rotación. Ella lo sabía. Y sabía otra cosa: la estaban sacando del lugar donde podía ver. Donde podía escuchar. Donde podía probar. Guardó una copia del evento en una USB y la metió en su bolso. La historia no iba a quedarse en un “comentario”.

En Urgencias, el caos era distinto: gritos fuera, no dentro. Pero la política seguía. Un colega le murmuró: “Dicen que te crees supervisora”. Allison respondió sin sonreír: “Dicen lo que les conviene”. Esa noche, mientras colocaba una vía, vio en la televisión del área de espera una noticia local sobre un hospital demandado por “error de medicación”. El nombre del hospital era el suyo.

El reportaje mencionaba casos antiguos cerrados con acuerdos confidenciales. Allison sintió que el aire cambiaba. No era un incidente aislado; era un patrón. Y el patrón siempre tiene guardianes. En su teléfono, otro correo: “Acceso a sistema quirúrgico suspendido por auditoría”. Ya no podría entrar a ver logs. Alguien movía piezas rápido. Demasiado rápido para ser inocente.

Esa madrugada, al salir, encontró su casillero entreabierto. Dentro, el checklist del quirófano estaba rasgado en tiras finas. No había amenaza escrita. No hacía falta. El mensaje era claro: “Calla o te rompemos”. Allison recogió los pedazos con manos firmes, como quien junta evidencia de un crimen pequeño para probar uno grande. Y entonces sonó su teléfono. Era un número oculto.

Una voz masculina, susurrada, dijo: “Si quieres la verdad del expediente equivocado, revisa el caso de la habitación 6B, hace tres meses. Pregunta por el código gris”. La llamada se cortó. Allison quedó inmóvil bajo las luces del estacionamiento. El viento de Massachusetts le pegó en la cara como una bofetada. Había pasado de evitar una alergia a tocar una conspiración. Y ya era tarde para retroceder.

El día siguiente empezó con un rumor que se movía más rápido que cualquier camilla. “La de quirófano armó un show”, decían. Allison no corregía chismes; corregía riesgos. Pero ahora el riesgo tenía forma social: aislamiento, desgaste, expediente manchado. Aun así, fue a la habitación 6B en su descanso, como quien entra a un cuarto con piso falso.

La 6B estaba ocupada por un anciano somnoliento y una enfermera nueva que apenas conocía a Allison. “Busco información de un ingreso anterior”, dijo Allison, midiendo cada palabra. La enfermera nueva se encogió de hombros. “Aquí todo se borra rápido”, respondió. Allison miró el tablero, buscando nombres viejos en etiquetas viejas. No encontró nada. Eso, de algún modo, confirmó todo.

“Código gris” le rebotaba en la cabeza. En el hospital, los códigos tienen significados oficiales y otros no oficiales. Oficialmente podía ser una alerta de seguridad. No oficialmente, podía ser un acuerdo silencioso para tapar algo. Allison fue a Archivo Clínico y preguntó por el ingreso de tres meses atrás. La respuesta fue inmediata, demasiado ensayada: “Ese caso está en revisión legal. No accesible”.

“¿Por qué?” preguntó Allison, y el archivista la miró como si hubiera dicho una contraseña equivocada. “No puedo hablar”, contestó, bajando la vista. Allison sintió el mismo escalofrío que en el quirófano, solo que ahora no había monitor para avisarle del peligro. El peligro era la ausencia: registros cerrados, miradas que se apartan, puertas que se cierran sin golpe.

Esa tarde, el supervisor la llamó. “Estás pidiendo cosas que no te corresponden”, le advirtió, con tono de consejo falso. Allison no discutió jerarquías; discutió seguridad. “Si el expediente estaba equivocado, es un fallo de identificación”, dijo. “Eso afecta a todos. Urgencias, laboratorio, banco de sangre. No es un capricho”. El supervisor suspiró. “Te estás ganando enemigos”. Allison respondió: “Ya los tenía, solo no lo sabía”.

En el comedor, el anestesista se sentó con ella sin pedir permiso. “Escuché lo de tu traslado”, dijo. Allison asintió, sin dramatizar. Él bajó la voz. “Hay cosas raras con los accesos al sistema. Algunos médicos tienen ‘atajos’. El cirujano… no es el único”. Allison lo miró. “¿Me estás diciendo que manipulan órdenes?” Él dudó. “Te estoy diciendo que he visto pantallas cambiar”.

Allison sintió rabia y miedo mezclados, una combinación que nubla si no se disciplina. “Necesito pruebas”, dijo. El anestesista se inclinó. “Los logs deberían mostrarlo, pero alguien los limpia o los oculta. A veces aparecen en respaldos del servidor central. Legal lo sabe”. Allison recordó al abogado tomando notas. “Entonces Legal no investiga: negocia”, murmuró. El anestesista no la contradijo. Ese silencio fue respuesta suficiente.

Esa noche, Allison recibió un mensaje de texto desde un número desconocido: una foto borrosa de una pantalla, con una orden de medicación marcada como “modificada” y un usuario genérico como autor. Debajo, solo dos palabras: “Código gris”. Allison sintió que la historia ya no era una teoría. Era un hilo. Y alguien, desde adentro, le estaba dando el extremo.

No podía ir a TI directamente; TI reportaba a administración. Fue a un lugar más viejo: el libro de reportes físicos, el que pocos usaban porque “todo es digital”. Allí, encontró una anotación de tres meses atrás: “Reacción alérgica intraoperatoria, medicación no concordante, se activa protocolo”. El resto estaba arrancado. Arrancado, no perdido. La violencia deja marcas incluso en papel.

Allison fue al estacionamiento y abrió su auto, buscando aire. Se sentó y llamó a una amiga fuera del hospital, una paramédica que odiaba los eufemismos. “Creo que están alterando expedientes”, dijo Allison. Hubo un silencio al otro lado. “Eso no es ‘creo’, Ali. Eso es delito”, respondió la paramédica. Allison apretó el volante. “Necesito saber cómo moverme sin que me borren”.

La paramédica fue directa. “Documenta todo. Copias fuera del hospital. Y busca un canal externo: defensoría, junta de enfermería, o un abogado tuyo. Aquí adentro te comen viva”. Allison lo sabía, pero escucharlo fue como firmar. Colgó y miró el edificio enorme, iluminado. Desde afuera, parecía un templo de ciencia. Desde adentro, a veces era solo una empresa con bisturí.

Al día siguiente, Recursos Humanos le pidió “una conversación de bienestar”. Allison casi rió. Se presentó igual. La representante sonrió demasiado. “Nos preocupa tu adaptación al cambio”, dijo. Allison contestó: “Me preocupa que un sistema altere órdenes y mate a alguien”. La sonrisa se endureció. “No hagas acusaciones sin evidencia”. Allison deslizó la foto del mensaje y la anotación del libro. “Aquí hay indicios. Ustedes deberían tener evidencia”.

La representante llamó a Seguridad de Datos. Llegó un hombre con cara de informe. “Esto puede ser falsificado”, dijo al ver la foto. Allison no se ofendió; era un argumento esperado. “Por eso pido auditoría externa”, respondió. El hombre la miró como si hubiera pedido incendiar el edificio. “Eso no es sencillo”, dijo. Allison lo clavó con la mirada. “Morir por anafilaxia tampoco”.

La presión empezó a sentirse en detalles pequeños: turnos menos favorables, compañeros que evitaban hablarle, supervisores que la corregían por tonterías. Un médico joven, sin embargo, se le acercó en un pasillo. “Yo estuve en una cirugía hace meses”, susurró. “Hubo una reacción. Nos dijeron que ‘fue inevitable’”. Allison sintió el corazón golpear. “¿Recuerdas nombre o habitación?” El joven tragó saliva. “6B”.

Allison le pidió que escribiera una declaración. Él negó con la cabeza. “Tengo préstamos. Tengo residencia. Me destruyen”. Allison no lo juzgó. El sistema se alimenta de ese miedo. “No necesito que te inmoles”, dijo. “Solo dime algo verificable: fecha, equipo, medicamento”. El joven le dio una fecha exacta y un nombre de fármaco. Allison lo anotó en su mente como si fuera oro.

Esa misma tarde, alguien la esperaba junto a su casillero. Era el cirujano. No gritó. Eso fue peor. “¿Estás disfrutando esto?” preguntó, suave. Allison lo miró, midiendo cada músculo de su cara. “No”, dijo. “Estoy evitando que se repita”. Él sonrió apenas. “Te crees moralmente superior. Pero no sabes lo que cuesta mantener un hospital funcionando”. Allison respondió: “No cuesta vidas. No debería”.

El cirujano se acercó un paso. “Si sigues, vas a arruinar carreras. La tuya incluida”. Allison respiró. “Si paro, alguien muere. Esa es la diferencia entre tu miedo y el mío”. La mirada del cirujano cambió, una sombra rápida. “Ten cuidado”, dijo, y se fue. No sonó a amenaza teatral; sonó a advertencia real.

Al llegar a casa, Allison encontró su puerta sin señales de forzamiento, pero algo estaba distinto: su laptop estaba cerrada de otra forma. En la pantalla, al abrir, un archivo había sido borrado: el borrador del reporte, el que guardó como copia local. No habían robado nada. Solo habían tocado justo lo que importaba. Ella se quedó quieta, como quien escucha pasos en un cuarto vacío.

No llamó a la policía. No todavía. Llamó a una abogada recomendada por su amiga paramédica. “Quiero asesoría para denuncia de seguridad y manipulación de registros”, dijo. La abogada fue tajante: “Esto es delicado. Necesitas cadena de custodia y no seguir sola”. Allison sintió alivio, y también vergüenza por haber creído que con buena voluntad bastaba. La abogada pidió que todo estuviera fuera de su computadora.

Allison sacó la USB y la sostuvo como si fuera una brújula. Tenía el número del evento, la descripción del stop, y ahora sumaría fechas y nombres del caso 6B. La abogada le explicó opciones: junta estatal, departamento de salud, comité de acreditación, incluso prensa si era necesario. Allison no quería fama; quería seguridad. Pero entendió que los hospitales temen más a titulares que a protocolos.

En el trabajo, la administración anunció una “auditoría interna de mejora”. La palabra “interna” era veneno. Allison escuchó aplausos tibios. Interna significa controlada. Controlada significa negociable. Esa tarde, recibió un correo: “Investigación concluye que no hubo riesgo significativo. Caso cerrado”. Allison lo leyó dos veces, incrédula. Caso cerrado en días. Sin logs. Sin entrevistas completas. Era una burla con sello oficial.

El anestesista la buscó en el pasillo de suministros. “Cerraron todo”, dijo, con rabia contenida. Allison asintió. “Entonces abrimos otra puerta”, respondió. Él la miró. “¿Vas a ir afuera?” Allison sostuvo su mirada. “Sí”. Él dudó un segundo. “Te van a destruir”. Allison dijo, sin dramatismo: “Ya lo intentaron. Y sigo aquí”.

Esa noche, Allison y la abogada prepararon el paquete: cronología, copias, captura de la foto, nombres de testigos dispuestos a hablar anónimamente, y la referencia del caso 6B. También incluyeron un detalle que Allison recordó tarde: el cirujano había dicho “ese no era el expediente correcto” con absoluta seguridad. No era una suposición; era una declaración. Y las declaraciones, a veces, traicionan lo que se sabe.

Cuando enviaron la denuncia a la autoridad sanitaria estatal, Allison sintió un extraño vacío, como si el cuerpo esperara el golpe que sigue al acto de valentía. El golpe llegó rápido: al día siguiente, le notificaron suspensión “por conducta insubordinada y creación de ambiente hostil”. La ironía casi la hizo reír. Hostil era un quirófano donde callar mata. Ella firmó recibido, guardó copia, y se fue sin bajar la cabeza.

En el estacionamiento, encontró al médico joven de residencia. Se acercó nervioso. “Escuché lo de tu suspensión”, dijo. Allison asintió. Él tragó saliva. “Si te sirven… tengo un screenshot. Del caso de hace meses. No lo quería soltar, pero… ya vi lo que te hicieron”. Allison sintió la garganta cerrarse, no por emoción, por peso. “¿Lo tienes contigo?” Él sacó el teléfono, temblando. Y allí, en la pantalla, estaba el log que decían inexistente.

El screenshot mostraba una modificación de orden hecha desde un usuario genérico, minutos antes de la reacción alérgica. Y mostraba algo más: un segundo usuario validando el cambio. Un nombre real. Un nombre que Allison reconoció al instante. No era el cirujano. Era alguien de Farmacia Clínica, un cargo “intocable” por su cercanía a administración. Allison levantó la vista hacia el edificio y entendió el tamaño real del monstruo. Ya no era un ego. Era una red.

Esa noche, mientras la abogada guardaba el screenshot en custodia segura, Allison recibió otra llamada de número oculto. La voz era la misma, pero ahora más urgente. “No confíes en nadie del hospital”, dijo. “Mañana anuncian una muerte ‘inesperada’. Y van a culpar al protocolo”. Allison se quedó helada. “¿Quién?” preguntó. La voz respondió con una frase que la atravesó: “El paciente de tu quirófano. El de la pulsera roja”.

Allison sintió el mundo inclinarse, como si el piso del departamento se volviera quirófano otra vez. “Eso no tiene sentido”, murmuró, pero la llamada ya había muerto. Respiró hondo y llamó al anestesista. Contestó al segundo tono. “¿Cómo está el paciente?” preguntó ella. Hubo una pausa mínima. “Está en recuperación… pero lo subieron a UCI por dificultad respiratoria”.

Allison se vistió como si fuera una emergencia personal. No podía entrar oficialmente por la suspensión, pero aún tenía credencial temporal para recoger pertenencias. La abogada le advirtió por mensaje: “No te metas en el hospital, pueden acusarte”. Allison entendió el riesgo y aun así condujo. Porque si la advertencia era cierta, el tiempo era una línea que se corta. Y porque el miedo no era excusa cuando ya sabes.

En la entrada, seguridad la detuvo. “No puede pasar”, dijeron. Allison pidió ver a un supervisor de UCI, solo para información. La respuesta fue fría. “No está autorizada”. Entonces un rostro familiar apareció: la jefa de enfermería, rígida, maquillada como escudo. “Estás suspendida, Allison. No uses esto para drama”. Allison la miró fijo. “No es drama. Es un paciente en riesgo por una cadena de decisiones”. La jefa se volvió piedra.

Allison no pudo entrar, pero pudo esperar. Desde la cafetería, llamó a la familia del paciente usando el contacto que había visto en el expediente antes de que le cortaran el acceso. Era un movimiento arriesgado, pero legalmente defendible si se trataba de información de seguridad. La esposa contestó, voz cansada. Allison fue directa: “Su esposo tenía alergia severa. Evitamos un medicamento. Ahora alguien dice que podría haber complicaciones relacionadas. Exija detalles escritos”.

La esposa guardó silencio, luego preguntó: “¿Quién es usted?” Allison respondió: “Estuve en su cirugía. Hice el stop”. La mujer inhaló fuerte. “Nos dijeron que todo salió bien”. Allison tragó saliva. “Exija informe de UCI, medicaciones administradas, y nombres. No acepte ‘inesperado’. Inesperado es una palabra para no decir ‘evitable’”. La esposa lloró sin sonido. “Gracias”, dijo, y colgó temblando.

Horas después, un comunicado interno circuló: “Paciente postquirúrgico presenta evento adverso. Se revisan protocolos”. El lenguaje era perfecto: impersonal, amortiguado, preparado para abogados. Allison lo leyó en una captura que le envió el anestesista. “Quieren enterrarlo”, escribió él. Allison respondió: “No si la familia pide autopsia y registros completos”. El anestesista contestó: “La familia está presionando. Administración está furiosa”.

Al día siguiente, el hospital convocó a una reunión de “comité de revisión”. Allison fue citada pese a estar suspendida, lo cual era absurdo y revelador: querían su presencia para controlar su narrativa. La abogada insistió: “Vas conmigo”. Entraron a una sala con paredes de vidrio que pretendían transparencia. Había administración, Legal, Farmacia Clínica, y el cirujano, sentado como si nada le afectara.

El presidente del comité habló con voz de manual. “Estamos aquí para entender hechos y mejorar procesos”. Allison casi sonrió; era la frase favorita para no admitir responsabilidad. Cuando le dieron la palabra, Allison no atacó; enumeró cronológicamente sin listar: alergia, pulsera roja, stop de seguridad, cambio de antibiótico, traslado a UCI. Luego mostró el screenshot del caso 6B y explicó el patrón. La sala se endureció.

Farmacia Clínica intervino: “Ese screenshot no prueba autenticidad”. La abogada de Allison respondió antes que ella: “Tenemos metadatos, custodia, y un testigo dispuesto a declarar”. El nombre del farmacéutico validante flotó en la sala como gas. El hombre se tensó. El cirujano miró hacia otro lado. Allison observó ese gesto y entendió: él no era el cerebro. Era un engranaje orgulloso, útil para intimidar, pero no el diseñador.

Legal intentó cortar: “Esto excede el alcance”. Allison habló con la voz más simple que tenía. “Si excede su alcance, entonces su alcance es insuficiente para proteger pacientes”. La frase no era poética; era lógica. Hubo un silencio incómodo. El comité pidió un receso. En el pasillo, la jefa de enfermería se acercó a Allison y susurró: “Te estás hundiendo sola”. Allison respondió: “No estoy sola. Estoy documentada”.

Durante el receso, la esposa del paciente llegó, acompañada por un hombre con traje sin etiqueta hospitalaria. Era su abogado. Se acercaron a Allison. La esposa la miró con ojos rojos pero firmes. “Mi esposo está intubado”, dijo. “Me dijeron que fue ‘complicación inevitable’”. Allison sostuvo la mirada. “Exija lista completa de fármacos administrados en UCI”, respondió. El abogado asintió. “Ya lo hicimos. Hay discrepancias”, dijo.

Al reanudar, el comité recibió una noticia en una nota doblada. El presidente palideció apenas. “El paciente falleció”, anunció. La sala quedó suspendida. El cirujano cerró los ojos un segundo. La jefa de enfermería apretó los labios. Allison sintió el golpe en el pecho, no como culpa, sino como furia helada. Un paciente que pudo vivir había muerto. Y ahora iban a escribir una historia para hacerlo aceptable.

Legal tomó control del tono: “Lamentamos. Ahora, debemos evitar especulación”. Allison se levantó lentamente. “No es especulación”, dijo. “Es trazabilidad. ¿Qué recibió en UCI? ¿Quién autorizó?” Farmacia Clínica habló rápido: “Antibiótico estándar, sedación, soporte”. La esposa interrumpió desde atrás: “Tengo el listado parcial. Aparece ceftriaxona”. El nombre cayó como piedra. Ceftriaxona. Otra cefalosporina. La alergia. El círculo.

El cirujano se enderezó. “Eso no…”, empezó, pero se detuvo. Allison lo miró. Si había un momento de verdad, era ese. El anestesista, presente al fondo, se adelantó. “¿Quién ordenó ceftriaxona en UCI?” preguntó. La enfermera jefe de UCI, invitada como testigo, titubeó: “Venía ‘preaprobado’ en un set de órdenes”. Allison sintió náusea. No fue un accidente aislado: fue un sistema que empuja el mismo veneno.

La abogada de Allison habló con precisión. “Solicitamos preservación inmediata de registros, imágenes de servidor, y prohibición de destrucción de evidencia”. El abogado de la familia añadió: “Y autopsia independiente”. Legal quiso sonreír, pero no pudo. “Cooperaremos”, dijo, la frase más mentirosa y más útil a la vez. Porque “cooperaremos” puede significar “atrasaremos”. Allison sabía que ahora el tiempo era enemigo. Y que los borrados ocurren de noche.

Esa noche, el anestesista le escribió: “TI está trabajando hasta tarde. Están ‘migrando datos’”. Allison respondió: “Están limpiando”. Llamó a su abogada. La abogada fue contundente: “Mañana mismo pedimos orden de preservación formal. Esta noche, no entres al hospital. Si te ven cerca, te incriminan”. Allison apretó los dientes. Estar afuera y mirar era desesperante. Pero aprendió: el impulso sin estrategia es regalo para el enemigo.

Al día siguiente, la autoridad sanitaria respondió a la denuncia previa con una solicitud urgente: querían entrevistar a Allison y revisar el caso del paciente fallecido. La investigación ya no podía ser enterrada en comités. El hospital emitió otro comunicado a prensa: “Evento raro, se revisa”. Allison vio la palabra “raro” y sintió asco. Raro era una aurora boreal. Esto era un patrón con nombre y apellido.

La entrevista con el investigador estatal fue fría y meticulosa. Allison entregó todo. Describió el grito del cirujano, el stop, la pulsera roja, y cómo el sistema parecía forzar cefalosporinas incluso después. El investigador no mostró emoción, pero sus preguntas se hicieron más afiladas. “¿Quién tiene poder para construir sets de órdenes?” Allison respondió: “Farmacia Clínica y administración médica. No enfermería”. Esa respuesta movió el foco donde debía.

Mientras tanto, el hospital contraatacó. Presentaron una queja ante la junta de enfermería acusando a Allison de “violación de confidencialidad” por hablar con la familia. Allison temió por su licencia. La abogada la tranquilizó con hechos: “Tu comunicación fue por seguridad y con interés del paciente. No divulgaste más de lo necesario. Pero lo usarán para intimidarte”. Allison entendió: no buscaban ganar en verdad. Buscaban cansarla.

El residente del screenshot, ahora más decidido, aceptó declarar. Llegó a la oficina del investigador con manos sudorosas. “Me asusta perderlo todo”, dijo. El investigador lo miró fijo. “Te asuste más que muera otro”, respondió, sin suavidad. El residente asintió, quebrado. Entregó el archivo original del screenshot con metadatos. Por primera vez, la evidencia dejó de ser frágil. Tenía peso técnico. Tenía dientes.

La autoridad pidió acceso a respaldos. TI del hospital alegó “limitaciones”. El investigador solicitó una orden. Esa palabra cambió el aire. Donde no hay opción, la verdad respira. Esa noche, un técnico de TI, joven y exhausto, contactó a Allison desde un correo anónimo: “No todos estamos de acuerdo con lo que hacen”. Adjuntó un archivo cifrado y un mensaje: “Los logs existen. Los ocultaron en un repositorio paralelo”.

Allison llevó el archivo a su abogada. No lo abrieron sin protocolo. La abogada coordinó con el investigador estatal para cadena de custodia. Cuando finalmente se revisó, el archivo mostraba accesos no autorizados, modificaciones de órdenes, y, lo más fuerte: un script automático que “normalizaba” antibióticos a una lista predefinida, ignorando alertas de alergia si se marcaba un campo escondido. No era un error humano. Era diseño.

El nombre del campo escondido era “override_clinical”. Solo algunos perfiles podían activarlo. El farmacéutico validante tenía permiso. Y un administrador médico también. El cirujano aparecía como solicitante, pero no como implementador. Allison sintió una mezcla extraña: alivio por tener verdad, y horror por su forma. Alguien había creado una máquina para apagar alarmas. Una máquina para hacer que la obediencia mate en silencio.

La confrontación final del comité ocurrió cuando el investigador llegó al hospital con la orden. Administración intentó sonreír. No funcionó. Recolectaron servidores, respaldos, registros. La jefa de enfermería evitó miradas. El cirujano no apareció. Farmacia Clínica se encerró en su oficina. En pasillos, los rumores cambiaron de tono: ya no era “Allison exagera”. Era “Allison tenía razón”. Y esa frase, tarde, no devuelve vidas.

Esa noche, el cirujano llamó a Allison. Número privado. Ella dudó, pero contestó con la abogada escuchando. “No sabía del script”, dijo él, y su voz sonaba vieja. Allison no lo consoló. “Usted gritó para callarme”, respondió. “Eso sí lo sabía”. Hubo silencio. “Me usaron”, dijo él. Allison contestó: “Usted se dejó usar porque le gustaba mandar”. La verdad también corta.

El cirujano respiró fuerte. “Van a poner todo sobre mí”, dijo. Allison respondió: “Si usted habla, quizá no puedan”. Él soltó una risa amarga. “¿Hablar? ¿Y perder todo?” Allison lo clavó: “Usted ya perdió algo: un paciente. Y si se queda callado, perderá más”. El cirujano no respondió. Solo dijo: “Mañana declararé. Pero quiero inmunidad”. Allison miró a su abogada. La abogada susurró: “No depende de nosotras”.

Al día siguiente, el cirujano se presentó ante el investigador. Declaró sobre presión por productividad, sobre sets de órdenes “cerrados”, sobre cómo le insistían en usar protocolos prearmados para acelerar. Admitió su grito. Admitió que intentó callar a Allison. Y, lo más importante, nombró al administrador médico que le “facilitaba” accesos rápidos. Ese nombre, al salir de su boca, fue el verdadero bisturí. Cortó la red.

El hospital, acorralado, despidió al farmacéutico y puso al administrador médico “en licencia”. Palabras suaves para caídas duras. A la prensa, dijeron: “Reformas y capacitación”. Allison escuchó y sintió rabia: capacitación no arregla un script diseñado para ignorar alergias. Eso es fraude clínico. Eso es negligencia estructural. Pero el estado ya tenía el archivo. Y la familia ya tenía un cadáver y un abogado.

El investigador estatal, por primera vez, mostró algo parecido a emoción: enojo. “Esto no es solo un incidente”, dijo. “Es una violación sistemática”. Allison asintió. “Lo dije desde el principio”, respondió. El investigador la miró: “Y por decirlo te suspendieron. Eso también será parte del informe”. Allison sintió un peso desprenderse. No porque ganara; porque por fin el sistema estaba siendo observado por alguien que no dependía de él.

Esa noche, Allison se sentó sola, sin luces, como aquella primera vez. Pensó en el paciente fallecido, en su esposa, en el pitido del monitor que no supo que estaba en cuenta regresiva. No había victoria. Había un daño irreparable y una verdad tardía. Entonces recibió un correo de la autoridad: “Audiencia pública en dos semanas. Se solicita su testimonio formal”. Allison leyó despacio. Había llegado el clímax real: hablar bajo juramento. Y el hospital iba a intentar destruirla en público.

La audiencia se realizó en un salón municipal que olía a madera vieja y café barato. No era un quirófano, pero el aire tenía la misma tensión: vidas en juego, solo que ahora eran reputaciones, licencias, instituciones. Allison se sentó con su abogada. Al frente, representantes del hospital, trajes caros, miradas controladas. La familia del paciente estaba a un lado, quieta como estatua.

Cuando llamaron a Allison, caminó sin prisa. No porque estuviera tranquila, sino porque entendió algo: el ritmo también es poder. Juró decir la verdad. Y la dijo sin adornos. Describió el grito, el stop, la pulsera roja, el cambio de antibiótico. Luego explicó el patrón de cefalosporinas reapareciendo, incluso en UCI. Cada frase era un punto. No necesitaba dramatismo; la realidad ya era brutal.

El abogado del hospital intentó convertirla en “empleada resentida”. Preguntó por su suspensión, insinuó problemas de conducta, sugirió ambición. Allison respondió con calma clínica. “Mi conducta fue activar un alto de seguridad”, dijo. “Eso está en protocolo. Si el hospital lo castiga, el problema no soy yo”. El abogado apretó labios. Era difícil atacar a alguien que no se defendía con ego, sino con hechos.

La pieza más dura llegó cuando mostraron el script en pantalla grande. Un técnico explicó cómo ignoraba alertas si se activaba “override_clinical”. La sala murmuró. El representante de Farmacia intentó justificarlo como “herramienta para casos especiales”. El investigador estatal lo destruyó con una frase: “Casos especiales no se automatizan para saltarse alergias. Se documentan caso por caso. Esto era un atajo para producción”.

El administrador médico, llamado a declarar, negó al principio. Dijo que el script era “experimental”, que nadie lo usaba realmente. Entonces el investigador mostró logs con su usuario activando overrides en múltiples ocasiones. Fechas, horas, pacientes. El hombre tragó saliva. La máscara cayó un milímetro. Allison vio, con frialdad, el momento exacto en que alguien entiende que ya no controla el relato.

El cirujano declaró después. Admitió el grito. Admitió que intentó imponer silencio. Dijo que creyó que el sistema era “seguro por defecto”. Allison lo escuchó sin odio. El cirujano no era inocente, pero tampoco era el único culpable. Era un símbolo de una cultura donde el rango se confunde con infalibilidad. Cuando terminó, miró a Allison por primera vez sin soberbia. No pidió perdón. Solo bajó la mirada.

La esposa del paciente habló al final. No como testigo técnico, sino como consecuencia humana. “Yo no necesito venganza”, dijo, voz quebrada. “Necesito que no vuelva a pasar. Mi esposo confiaba. Ustedes jugaron con esa confianza”. En ese momento, el salón entendió algo que los hospitales olvidan: la medicina no es solo ciencia; es pacto. Y romperlo tiene costo moral, no solo legal.

La autoridad anunció medidas: suspensión de licencias involucradas, revisión externa obligatoria, multas, y un monitor independiente por meses. No era cárcel, pero era golpe real. El hospital pidió “disculpas” en un comunicado, esa palabra que suena a marketing cuando llega tarde. En pasillos, comenzaron a cambiar protocolos, pero Allison sabía: lo que cambia por miedo, a veces regresa cuando el miedo se va.

Aun así, hubo un cambio que no esperó. La junta de enfermería archivó la queja contra Allison por confidencialidad, señalando que actuó por seguridad del paciente. Su suspensión fue revocada y el hospital se vio obligado a ofrecerle reinstalación. Allison leyó la carta dos veces. No sintió triunfo. Sintió cansancio. Ganar contra una red no te hace fuerte; te deja cicatrices invisibles que duelen en silencio.

El hospital le ofreció volver a quirófano “con nuevas condiciones”. Allison entendió el truco: querían controlarla. Ella respondió con otra propuesta: aceptaría solo si la nombraban enlace oficial de seguridad quirúrgica, con autoridad real para detener procedimientos y acceso protegido a auditorías. No era ambición; era estructura. La administración dudó. Pero ahora había ojos externos. Aceptaron. No por convicción. Por necesidad. A veces, eso basta para abrir una puerta.

El primer día de regreso, Allison entró al quirófano y la lámpara quirúrgica brilló como siempre. Pero el ambiente era distinto. En la pared, un cartel nuevo: “Cualquier miembro del equipo puede activar un alto de seguridad”. No era magia; era papel. Pero el papel, cuando está respaldado por sanciones, cambia conductas. El residente que antes temblaba le sostuvo la mirada y asintió, en silencio, como agradecimiento tardío.

Allison comenzó a entrenar equipos. No con discursos motivacionales, sino con casos concretos. Mostró cómo un override mata, cómo una jerarquía calla, cómo un checklist salva. Algunos médicos rodaron los ojos; otros escucharon. El anestesista, desde el fondo, sonreía apenas. Allison no se volvió popular. Se volvió difícil de ignorar. Y en hospitales, lo que no se puede ignorar es lo único que cambia.

Una tarde, recibió una carta de la esposa del paciente. No traía perdón ni reproche. Traía una frase simple: “Gracias por no callarte”. Allison la leyó y sintió, por primera vez en semanas, algo parecido a respiración. No era consuelo, pero era reconocimiento del único lado que importaba: el de quienes pierden cuando el sistema falla. Guardó la carta en su casillero, como recordatorio de por qué el dolor valía.

Meses después, el hospital implementó una plataforma nueva sin overrides ocultos. Auditorías externas mensuales. Y, lo más difícil, un cambio cultural lento: menos gritos, más doble verificación. No perfecto. Nunca lo es. Pero menos peligroso. Allison sabía que la seguridad es una práctica, no un estado. Cada turno es una batalla pequeña contra el hábito de callar. Y la batalla se gana con repetición, no con héroes.

Una noche, el cirujano apareció en el pasillo. Ya no era jefe de servicio; había renunciado tras el escándalo. Se acercó con pasos medidos. “Nunca te pedí disculpas”, dijo. Allison lo miró sin rencor, pero sin suavidad. “No se piden para limpiar conciencia”, respondió. “Se piden para reconocer daño”. El cirujano respiró hondo. “Te dañé. Y dañé al paciente. Lo reconozco”.

Allison sostuvo el silencio un segundo. “Entonces haga algo con eso”, dijo. “Enseñe. Hable. Cuente cómo el ego mata”. El cirujano asintió, y por primera vez pareció humano, no autoridad. “Lo haré”, prometió, y se fue. Allison no creyó por fe. Creyó porque vio algo raro: alguien aprendiendo tarde. Tarde no salva al muerto, pero puede salvar al siguiente.

Al salir del hospital esa madrugada, el viento frío le pegó en la cara. Massachusetts seguía igual. El edificio seguía enorme. La medicina seguía peligrosa y hermosa. Allison caminó hacia su auto y pensó en el primer grito: “¡Tú no opinas!”. Sonrió sin humor. Había una respuesta más simple que cualquier discurso. No la dijo en voz alta. La vivió: “Yo no opino. Yo protejo”. Y esa fue su forma de romper el silencio.