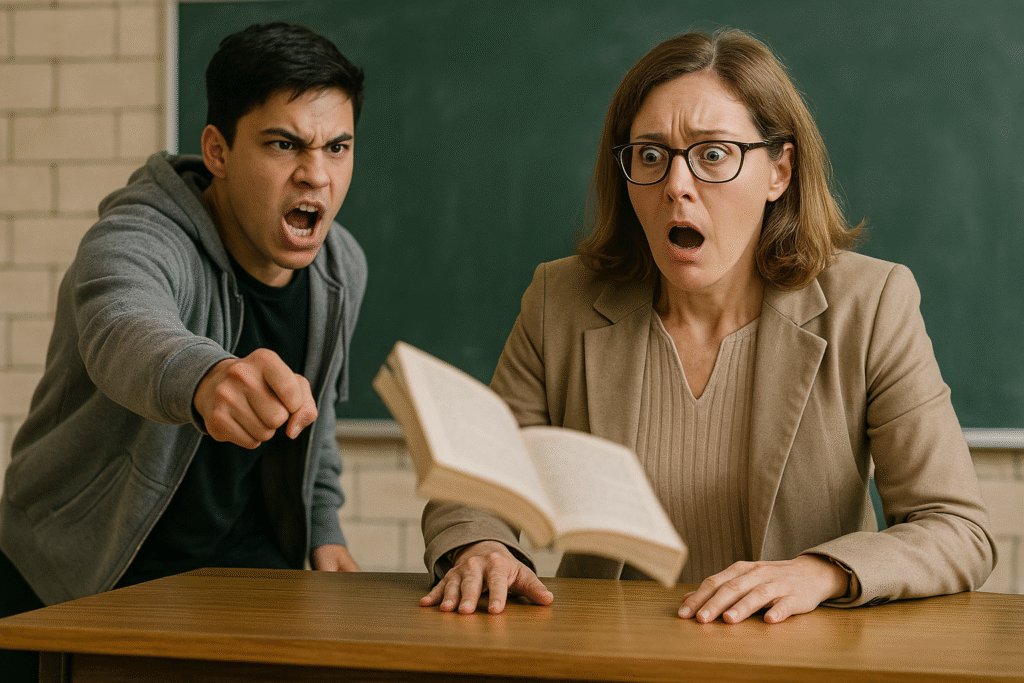

El silencio que siguió al estallido del alumno se extendió por el salón como una nube espesa, cargada de tensión contenida. Nadie se movió. Nadie respiró con normalidad. Todos observaban a Sara, esperando descubrir si aquella herida había logrado romperla o si, como tantas veces antes, encontraría dentro de sí la calma firme necesaria para continuar.

Las miradas se clavaron en ella como pequeñas agujas de expectativa. Los estudiantes sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Algunos tenían miedo; otros, curiosidad. La coordinadora permanecía en la puerta, evaluando cada gesto con atención creciente. El alumno mantenía el ceño arrugado, incapaz de imaginar que su ataque estaba a punto de regresar como un boomerang.

Sara inhaló lentamente, permitiendo que el aire llenara sus pulmones como una corriente de claridad. No estaba pensando en su dolor, ni en la injusticia del insulto. Estaba revisando mentalmente los años que había dedicado a su profesión, los caminos recorridos, las aulas donde había visto florecer a cientos de estudiantes. Esa memoria la sostuvo, la hizo fuerte.

El cuaderno sobre el escritorio parecía un símbolo. Representaba todo lo aprendido, todo lo enseñado, todo lo que había compartido con generaciones enteras de alumnos. No era solo papel: era la prueba de que su trabajo tenía valor real, tangible, indiscutible. Y ahora, frente a la soberbia del alumno, ese valor se volvió aún más evidente en su interior.

El alumno bufó, creyendo que su silencio era señal de derrota. Pero al hacerlo mostró su inseguridad más profunda. No era la pronunciación lo que lo había irritado, sino su incapacidad de aceptar que aún tenía mucho por aprender. Su frustración era un espejo del esfuerzo que nunca quiso admitir como necesario, y por eso prefería atacar a quien representaba disciplina.

Una estudiante en la segunda fila observó a Sara con respeto creciente. Había visto maestros quebrarse ante alumnos arrogantes. Había presenciado injusticias en otras clases. Pero algo en la postura de la profesora, en la forma en que levantaba la mirada poco a poco, revelaba que esta no sería una derrota silenciosa. Había fuerza. Había claridad.

El hombre adulto del fondo cruzó los brazos, como si asistiera a una obra teatral cuya escena decisiva estaba a punto de comenzar. Sabía por experiencia que la arrogancia pocas veces quedaba impune cuando alguien competente decidía poner límites. Y presentía que ese momento, esperado y temido, estaba llegando con la serenidad afilada de Sara.

La coordinadora observó con atención la transformación en la profesora. La había visto siempre prudente, paciente, educada. Pero también sabía que toda persona tiene un umbral invisible, un límite emocional que no debe cruzarse. Y aquel alumno lo había cruzado con violencia. Ahora, la coordinadora comprendía que Sara estaba a punto de hablar desde ese límite.

Sara alzó la cabeza con una suavidad calculada. Sus ojos, que antes reflejaban sorpresa dolorosa, ahora brillaban con una determinación tranquila. No era ira. No era humillación. Era la certeza absoluta de que merecía respeto. La certeza de que su trabajo tenía valor. Y la certeza de que un alumno no tenía derecho a pisotear su dignidad.

La sala entera sintió el cambio. No por gritos, sino por energía. Era como si el aire hubiera adquirido un peso distinto. Algunos estudiantes contuvieron el aliento. Otros se inclinaron apenas hacia adelante, queriendo escuchar cada palabra que saliera de la boca de la profesora. La tensión dejó de ser solo miedo: se convirtió en expectativa.

El alumno ladeó la cabeza con burla, creyendo que aún tenía control de la situación. No entendía que Sara ya no estaba reaccionando desde el dolor, sino desde una fuerza interna que él no tenía. No comprendía que la serenidad es más peligrosa que el enojo, porque las palabras que nacen de ella suelen tener un impacto irreversible.

Sara dio un solo paso hacia adelante, corto pero firme. No levantó la voz. No tembló. Su presencia se volvió más grande que el aula, como si la experiencia acumulada en años de enseñanza se condensara en ella. Los estudiantes percibieron ese cambio de postura como un mensaje silencioso: la profesora estaba lista para hablar con autoridad verdadera.

El alumno abrió la boca para soltar otro insulto, pero Sara levantó ligeramente la mano, un gesto mínimo que lo silenció de inmediato. No fue amenaza. Fue dominio natural. El salón entendió, en ese instante, que la conversación ya no pertenecía al alumno. Pertenecía a la profesora, a su dignidad, a su derecho de establecer límites claros.

Los segundos se estiraron como si el tiempo mismo quisiera escuchar lo que venía. Sara apenas parpadeó. Sabía que no necesitaba gritar para recuperar el control. Sabía que la fuerza más grande se manifiesta en las palabras elegidas con precisión. Su voz estaba lista, sostenida por años de esfuerzo y conocimiento, no por rabia impulsiva.

Una estudiante joven tomó aire sin darse cuenta, anticipando algo importante. Había tenido maestros que callaron ante el maltrato. Había visto cómo el silencio perpetuaba la injusticia. Pero ahora presenciaba un acto de valentía profesional, uno que marcaría un antes y un después en su percepción del respeto dentro de un aula.

El hombre adulto sonrió apenas, como quien reconoce una verdad inminente. Entendía que el alumno no sabía con quién estaba tratando. No sabía cuántos idiomas dominaba Sara, ni cuántos certificados poseía, ni cuánto tiempo había invertido perfeccionando cada clase. Su arrogancia se desmoronaría en cuanto ella hablara con la claridad que merecía.

La coordinadora dio un paso más dentro del aula, no para intervenir, sino para respaldar silenciosamente a Sara si fuera necesario. Sabía que debía observar, no interrumpir. Sabía que la profesora tenía derecho a hablar. Y también sabía que sus palabras definirían el futuro de la convivencia en esa clase.

Sara bajó la mirada solo un segundo hacia el cuaderno, como si tomara prestada su fuerza. Recordó el esfuerzo de aprender su primer idioma extranjero sin recursos, estudiando en transporte público, practicando sola en casa. Recordó cómo prometió algún día enseñar con paciencia, aunque la vida fuera dura. Esa promesa la impulsó ahora.

El alumno tragó saliva sin querer, quizá percibiendo por primera vez que había ido demasiado lejos. Sus hombros se tensaron. La burla en su rostro comenzó a desvanecerse lentamente. No estaba preparado para enfrentar a alguien que respondiera con firmeza verdadera, no con sumisión. Ese desequilibrio lo incomodó visiblemente.

Sara exhaló lentamente, dejando salir el último vestigio de dolor y dando paso a algo más alto. Sus manos dejaron de temblar por completo. Su postura se volvió impecable. Cada músculo de su cuerpo transmitía serenidad. Estaba a punto de decir algo que no solo pondría al alumno en su lugar, sino que marcaría un hito en esa clase.

Los estudiantes se inclinaban hacia adelante, aun sin moverse realmente. Sentían la importancia del momento. Sentían que estaban aprendiendo una lección mucho más grande que gramática o pronunciación. Una lección de respeto, de límites y de dignidad profesional. Era una clase inesperada, pero profundamente necesaria.

El alumno respiró rápido, intentando recuperar autoridad, pero su voz no salió. Su ego, acostumbrado a dominar, buscaba sostén en insultos, y ahora no los encontraba. La mirada firme de Sara era un espejo demasiado claro: reflejaba su inseguridad, su falta de autocontrol, su incapacidad para aceptar correcciones. Ese reflejo lo incomodaba más que cualquier palabra.

Sara dio otro paso, lento, suave, pero cargado de intención. La luz del salón iluminó su rostro, resaltando su determinación. Nada en ella parecía agresivo. Todo era control, conciencia y poder emocional auténtico. Su voz, cuando por fin se preparó para salir, tenía el peso exacto de quien conoce su valor.

Las mochilas crujieron discretamente cuando algunos estudiantes apretaron sus manos sobre ellas. Nadie quería interrumpir. Nadie quería perderse el instante decisivo. La sala parecía un teatro lleno, con cada espectador esperando el diálogo clave que cambiaría la dinámica del escenario. Y ese momento estaba a segundos de ocurrir.

El alumno retrocedió medio paso, casi imperceptible, pero suficiente para evidenciar su sorpresa. No era normal que alguien le sostuviera la mirada. No era común que alguien enfrentara su arrogancia. Ese pequeño movimiento fue el primer signo visible de que el poder había cambiado de manos.

Sara inclinó apenas la cabeza, como quien reconoce que ya es momento de hablar. Su voz estaba lista. Sus palabras estaban alineadas con su experiencia, su dignidad y la realidad misma. No necesitaba exagerar. No necesitaba humillar. Solo necesitaba decir la verdad que pondría en su sitio a quien había cruzado un límite.

Los estudiantes contuvieron la respiración. La coordinadora se detuvo junto al marco de la puerta, sin parpadear. El silencio se volvió tan profundo que el sonido de un coche pasando afuera se escuchó claramente. Era el preludio perfecto para un acto decisivo, para una afirmación que resonaría mucho más allá de ese salón.

El alumno estrechó los ojos, intentando leer sus intenciones. Pero la serenidad de Sara era impenetrable. No había rastros de miedo ni de ira. Solo la convicción absoluta de quien sabe lo que vale. Y ese tipo de convicción es siempre más fuerte que cualquier grito, porque no necesita imponerse; simplemente existe con peso propio.

El aula entera parecía inclinarse hacia ella, como si su presencia hubiera adquirido una gravedad especial. Sara respiró una última vez, preparándose para pronunciar la frase que cambiaría para siempre la dinámica del curso. Su voz estaba lista para salir, firme, serena, inevitablemente clara.

Y entonces…

Sara abrió la boca para hablar.

Lo que dijo a continuación dejó a toda la academia completamente paralizada. Sara sostuvo la mirada del alumno unos segundos más, dejando que el silencio hiciera su trabajo. El chico intentó sostenerle el pulso, pero algo en sus ojos cambió: ya no veía a “la profesora barata”, veía a alguien que no pensaba dejarse pisotear. Varios compañeros cruzaron miradas nerviosas, percibiendo que algo importante estaba a punto de ocurrir.

—Termina de gritar —dijo Sara al fin, con voz tranquila—. Te escuchamos todos. Asegúrate de decir exactamente lo que piensas, porque después me tocará a mí hablar.

El alumno abrió los ojos, sorprendido por la respuesta. No era sumisión. No era miedo. Era una invitación peligrosa… a seguir exponiéndose frente a todos.

La coordinadora, parada en la puerta, dudó entre intervenir o esperar. Había visto a muchos profesores quebrarse ante situaciones similares. Pero la postura de Sara, la calma de su voz, le indicaron otra cosa: no era una víctima, estaba tomando control. Decidió quedarse en silencio, observando con atención cada gesto, cada palabra.

—Lo que pienso —espetó el alumno, inflando el pecho— es que tú estás aquí porque no vales lo suficiente para dar clases en una universidad seria. Si fueras tan buena, no estarías cobrando cursos a gente desesperada por aprender inglés rápido.

Algunas risas nerviosas se escaparon al fondo, pero murieron muy pronto.

Sara sintió el golpe, sí, pero no la derribó.

Respiró hondo, como cuando se prepara para hablar ante un auditorio grande.

Sus manos dejaron de temblar.

Su voz, cuando salió, fue más firme de lo que ella misma esperaba.

—¿Ya terminaste? —preguntó sin elevar el tono—. Perfecto. Ahora te voy a responder yo. Y te voy a responder una sola vez.

Se acercó al escritorio con pasos tranquilos, colocó una tiza sobre la mesa y apoyó ambas manos junto a los libros del alumno. No lo miraba hacia abajo, tampoco hacia arriba. Lo miraba de frente, como a un igual. Algunos estudiantes enderezaron la espalda; intuían que aquello no era una respuesta cualquiera.

—Primero —comenzó Sara—, no eres el único que paga este curso. Todos aquí hicieron un esfuerzo económico para estar sentados en estas sillas, igual que tú. Y justamente por respetar ese esfuerzo, corrijo. Porque enseñar sin corregir es estafar.

El silencio se hizo más pesado. Nadie se atrevía a interrumpirla.

El alumno apretó el libro con fuerza, pero no respondió.

Sara siguió, sin vacilar:

—Segundo: si crees que el dinero te da derecho a humillar a la gente, entonces este curso te queda mucho más grande que cualquier gramática. El idioma que necesitas aprender no es inglés. Es respeto. Y ese, lamentablemente, no viene con matrícula incluida.

La coordinadora abrió un poco más la puerta, sorprendida por la precisión de sus palabras. Algunos estudiantes bajaron la mirada, avergonzados, recordando veces en que ellos también habían sido injustos con algún profesor. Sin embargo, nadie se movió. Todos querían escuchar el resto. Incluso el alumno, aunque fingiera lo contrario.

—Tercero —prosiguió Sara—: dices que no domino el idioma. Curioso. Tengo certificaciones C2 de dos universidades internacionales, tres cursos de fonética avanzada y ocho años enseñando. ¿Sabes qué tengo de verdad? Gente que, gracias a estas clases, hoy vive, estudia y trabaja en otros países. ¿Sabes dónde están tus resultados, además de tu ego?

Un murmullo recorrió el salón como una ola contenida.

El alumno tragó saliva, intentando mantener la mirada desafiante, pero sus ojos vacilaron un segundo.

Sara dio un pequeño paso hacia atrás, no para alejarse, sino para incluir a todos en su campo visual.

—Y ahora voy contigo —dijo, señalándolo con suavidad—, pero sin insultos. Solo con hechos.

—Te he visto llegar tarde tres veces esta semana —continuó ella, con calma quirúrgica—. No traes las tareas completas, te distraes con el móvil, y cuando te corrijo, en vez de tomar nota, te cierras como si la equivocación fuera un crimen. No estás fallando porque te falte capacidad. Estás fallando porque tu orgullo te está saboteando.

Una estudiante en la primera fila asintió sin querer.

Otro chico se acomodó en su silla, sintiéndose identificado.

El alumno abrió la boca, pero nada salió. El salón entero parecía sostenido por hilos invisibles.

Sara siguió hablando, sin subir un solo decibel:

—Y lo más triste de todo es que culpas a cualquiera, menos a la única persona responsable de tu aprendizaje: tú.

Se hizo un silencio extraño, no incómodo, sino revelador.

Era el tipo de silencio en el que la verdad entra sin pedir permiso.

La coordinadora cruzó los brazos, impresionada.

Sara se giró ligeramente hacia la clase.

—Quiero que les quede claro algo a todos —dijo—: corregirlos no es faltarle el respeto. Humillar, sí. Y hoy quien ha humillado no he sido yo.

Sus ojos regresaron al alumno.

—Te ofrezco dos opciones —continuó, con una serenidad que imponía más que cualquier grito—. Uno: sigues en este curso, aceptando correcciones como adulto, trabajando como el resto. Dos: te levantas y te vas. Pero lo que no volverá a ocurrir aquí es que uses a nadie de saco de boxeo.

El alumno miró alrededor, buscando aliados.

Nadie lo respaldó.

Algunos desviaron la mirada.

Otros lo enfrentaron con los ojos.

La coordinadora, ahora sí, dio un paso dentro del aula.

—La profesora tiene todo el apoyo de la dirección —dijo en voz clara—. Y las normas de respeto son obligatorias para todos los estudiantes.

El chico apretó la mandíbula.

—¿Así que ahora todos están en mi contra? —bufó—. Perfecto. Quédense con su curso mediocre.

Recogió el libro con brusquedad, guardó la mochila sin cuidado y caminó hacia la puerta.

Justo cuando iba a salir, Sara habló una vez más, sin rencor, solo con una calma cortante.

—Ojalá algún día aprendas que el conocimiento siempre llega más rápido a quienes saben escuchar —dijo ella—. Y que ningún idioma, por perfecto que lo pronuncies, puede ocultar la forma en que tratas a los demás.

El alumno se detuvo un segundo, sin darse la vuelta.

Luego salió, dando un portazo que, esta vez, no rompió nada.

La coordinadora respiró hondo.

—Si alguien más considera que ser corregido es una ofensa personal —añadió Sara, volviendo a la clase—, este es el mejor momento para decirlo.

Nadie habló.

Solo se escuchó el suave desliz de un bolígrafo rodando sobre un pupitre.

Uno de los adultos levantó la mano, tímido, pero firme.

—Profesora —dijo él—, yo… le agradezco que nos corrija. Vengo de cero, me equivoco mucho, pero prefiero mil veces que me diga las cosas claras a que me dejen seguir hablando mal.

Varias cabezas se inclinaron, asintiendo.

La atmósfera de tensión comenzó a transformarse en otra cosa: respeto.

Una chica del fondo alzó la voz.

—Yo también quiero seguir —añadió—. Y también me he sentido frustrada cuando me corrigen. Pero hoy entendí que es parte del proceso, no un ataque.

Sara sintió un nudo distinto en la garganta, hecho de alivio.

La coordinadora sonrió abiertamente.

El aula, poco a poco, volvía a respirar.

Sara tomó el marcador y escribió en la pizarra: “Error ≠ humillación. Corrección = oportunidad”.

Se giró hacia la clase.

—Si van a equivocarse —dijo—, háganlo aquí dentro, donde nadie los va a ridiculizar. Para eso estoy. Para eso estoy PAGADA, pero también convencida. Porque enseñar no es repetir reglas. Es sostenerlos mientras aprenden a sostenerse solos.

Las miradas habían cambiado.

Donde antes había incomodidad, ahora había atención plena.

Los estudiantes abrieron sus cuadernos sin que ella lo pidiera.

La coordinadora, desde la puerta, hizo un pequeño gesto con la cabeza, felicitándola en silencio.

Sara inspiró profundamente.

La herida del insulto seguía ahí… pero ahora tenía una forma distinta: la de una frontera bien puesta.

Reanudó la clase con un ejercicio de conversación, pero algo era diferente.

Las risas eran más suaves, más sinceras.

Los errores ya no pesaban tanto.

Y cada corrección, aunque seguía siendo firme, traía una explicación, una mano tendida.

Por dentro, Sara sabía que algo había cambiado para siempre: no solo en el grupo, sino en ella misma.

Al terminar la sesión, varios alumnos se acercaron a agradecerle.

Uno le dijo que nunca nadie había defendido tan claramente la profesión docente.

Otro comentó que ese día había aprendido más de respeto que de gramática.

La coordinadora la invitó, en voz baja, a hablar después en su oficina.

Sara asentía, conmovida, pero manteniendo la calma exterior.

Cuando el aula quedó vacía, se permitió sentarse un momento.

Miró el pupitre donde había estado el alumno conflictivo.

No sintió odio.

Sintió lástima.

Y una certeza: la educación no siempre será correspondida, pero nunca es inútil.

Porque incluso quienes se niegan a escuchar… son espejos para que otros aprendan algo importante.

La coordinadora entró, cerrando la puerta con suavidad.

—Hoy hiciste más que dar una clase —dijo—. Pusiste un límite que muchos teníamos miedo de poner.

Sara sonrió apenas.

—Solo hice lo que cualquier profesor merece —respondió—: trabajar sin ser pisoteado por el ego de nadie.

La coordinadora asintió.

En esa academia, desde ese día, las reglas de respeto se volvieron muy claras.

Y aunque el alumno se fue convencido de tener la razón, algo había roto su propio relato: se había visto a sí mismo siendo lo que siempre negó ser.

El resto de la clase, en cambio, se llevó algo enorme.

No solo vocabulario.

No solo gramática.

Sino una lección brutalmente clara sobre dignidad.

La que Sara, por fin, se permitió defender en voz alta.