Un anciano recibió una carta de amor cada año, pero la remitente había muerto hacía tiempo. Don Ernesto tenía ochenta y dos años y una rutina tan precisa que parecía escrita en un cuaderno invisible. Café a las siete, paseo corto a las nueve, banco de la plaza a las once. Lo único que rompía esa línea recta eran las cartas: una, exactamente, cada 14 de mayo. Siempre el mismo sobre crema. Siempre la misma letra. Siempre el mismo remitente: Alma.

Alma había muerto hacía quince años. El pueblo entero asistió al funeral. Él mismo, con las manos temblorosas, la acompañó hasta la última palada de tierra. Sabía, con la certeza brutal del duelo, que ella no volvería a cruzar la puerta de casa. Pero el primer 14 de mayo después de su muerte, llegó la carta. Y la siguiente. Y la siguiente.

La primera vez creyó que era un error, una broma de mal gusto o algún envío retrasado. Pero la fecha del matasellos no mentía: había sido enviada esa misma semana. La abrió con el corazón en la garganta.

“Mi viejo terco: si estás leyendo esto, es que sigo cumpliendo mis promesas. No pienso soltarte tan fácil. Feliz cumpleaños.”

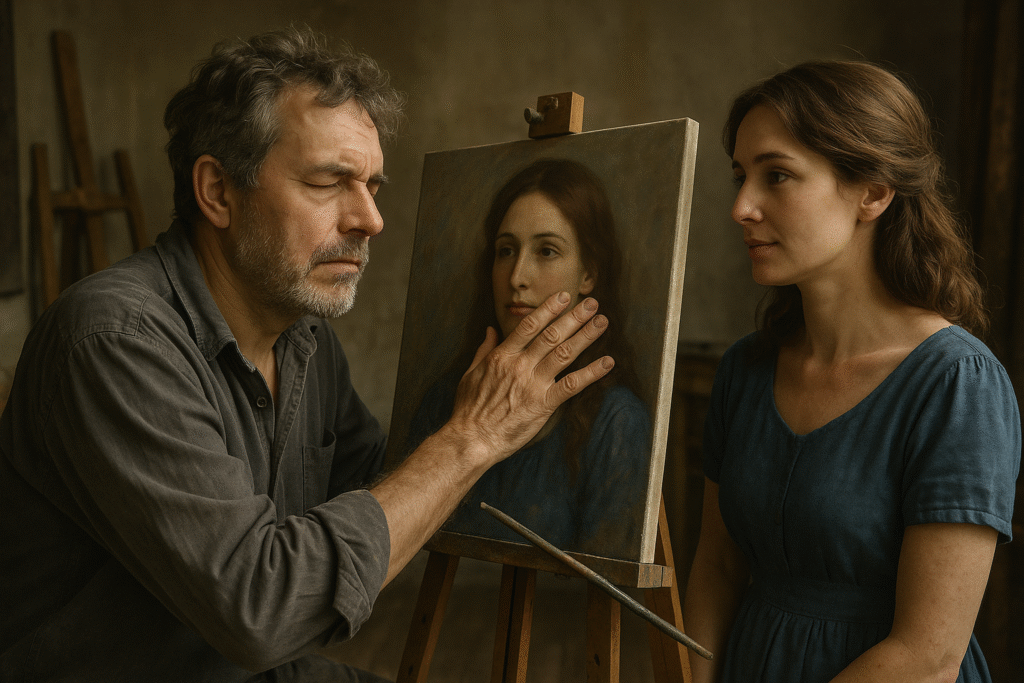

Reconoció cada curva de la letra, cada expresión. Era ella.

A partir de entonces, cada año, el cartero llegaba con el mismo gesto cómplice, como si supiera que traía algo más que papel. Don Ernesto recibía el sobre con manos reverentes, como quien sostiene un milagro por enésima vez. Nadie sabía de esas cartas. Él las guardaba en una caja de madera al fondo del armario, como si temiera que la luz las desgastara.

En cada carta, Alma hablaba como si estuviera sentada frente a él, con la misma ironía dulce de siempre. Le contaba cosas que había vivido, que soñaba, que habría querido seguir viviendo a su lado. “Seguro que sigues discutiendo con el televisor”, le escribió una vez. “Y seguro que sigues fingiendo que no lloras cuando termina esa película que te sabes de memoria.”

Lo que más lo desconcertaba eran los detalles. En una carta, mencionó el bastón nuevo que él se había comprado la semana anterior: “Ese bastón no te hace más viejo, ¿eh? Solo más elegante”. En otra, habló de la bufanda azul que su nieta le había tejido. “Póntela, aunque digas que no tienes frío. Tú siempre has sido malo para admitir que necesitas abrigo.”

Había cosas que nadie más sabía. Ni el cartero, ni la familia, ni los vecinos. Solo Alma.

Entre carta y carta, el año se hacía más largo. A veces, en los días grises, Ernesto abría la caja y releía alguna. En esos ratos, la casa dejaba de ser tan silenciosa. Podía escuchar el eco de la risa de ella, el ruido de las tazas en la cocina, el murmullo de una vida que ya no estaba, pero que se negaba a desaparecer del todo.

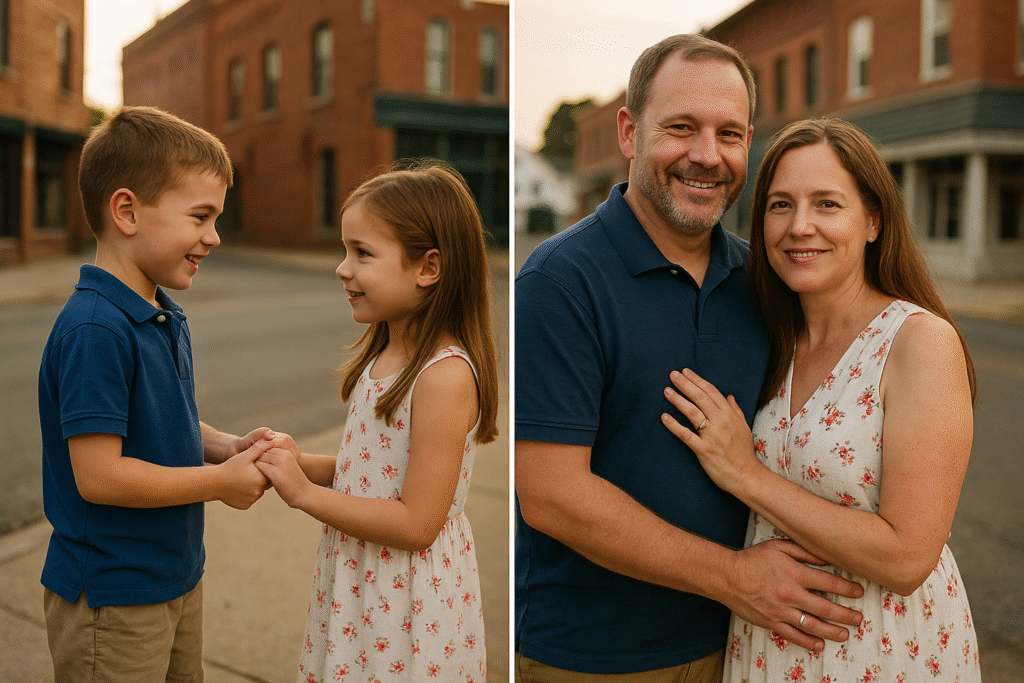

Su hija, Marta, notaba que el 14 de mayo su padre siempre estaba especialmente arreglado. Camisa planchada, el buen perfume, zapatos lustrados.

—¿A dónde vas tan guapo, papá?

—A la puerta —respondía él—. Hoy me visita alguien muy importante.

Ella sonreía, pensando que se refería a ella misma o a los nietos. Nunca sospechó la verdad completa.

Una primavera, el cartero de siempre fue reemplazado por un joven nuevo, distraído, de auriculares colgando del cuello. Los días pasaron y el 14 llegó… sin carta. Don Ernesto pasó la mañana mirando por la ventana, el corazón desacompasado. A mediodía, se sentó en la silla de siempre, con el sobre imaginario entre los dedos. El timbre no sonó.

A la tarde, venciendo su orgullo, caminó hasta la oficina de correos. Hacía años que no entraba allí. El olor a papel y tinta le recordó cuando enviaba postales con Alma en vacaciones.

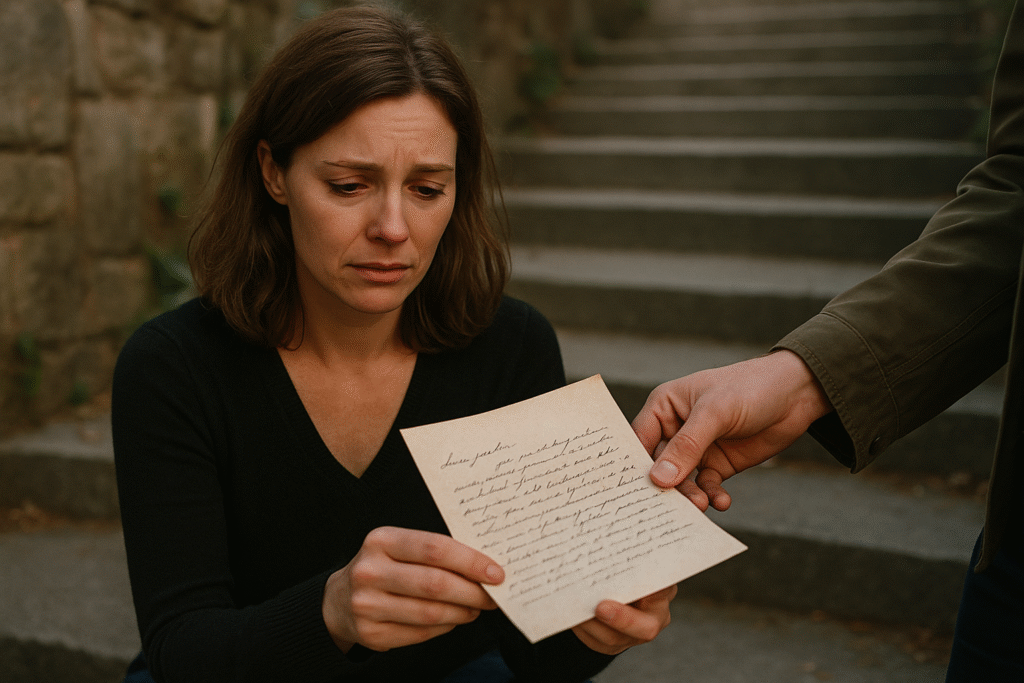

—Busco… una carta —dijo al mostrador—. Siempre llega hoy.

El joven revisó, confundido, sin encontrar nada a su nombre. Justo cuando Ernesto ya se resignaba, una voz femenina, mayor, surgió desde el fondo.

—¿Dijo que se apellida Herrera? —preguntó la mujer, levantándose de un escritorio viejo. Tenía el pelo gris recogido y unas gafas grandes—. ¿Don Ernesto Herrera?

Él asintió.

La mujer desapareció unos minutos y regresó con una caja de metal abollada. La colocó sobre el mostrador con cuidado.

—Pensé que tendría más tiempo —dijo, suspirando—. Pero supongo que ya es hora.

Abrió la caja. Dentro, había sobres crema apilados, cada uno con la misma letra inclinada: Alma. Algunos tenían fechas futuras escritas en un pequeño ángulo; otros, años ya pasados.

—Yo conocí a su esposa —explicó la mujer—. Me llamo Teresa. Ella vino aquí antes de morir. Dejó todas estas cartas preparadas, una para cada uno de sus cumpleaños. Me pidió que me asegurara de enviárselas cada año, mientras yo estuviera viva.

Lo miró con cierta pena—. He estado enferma. Temí no llegar para entregarle esta.

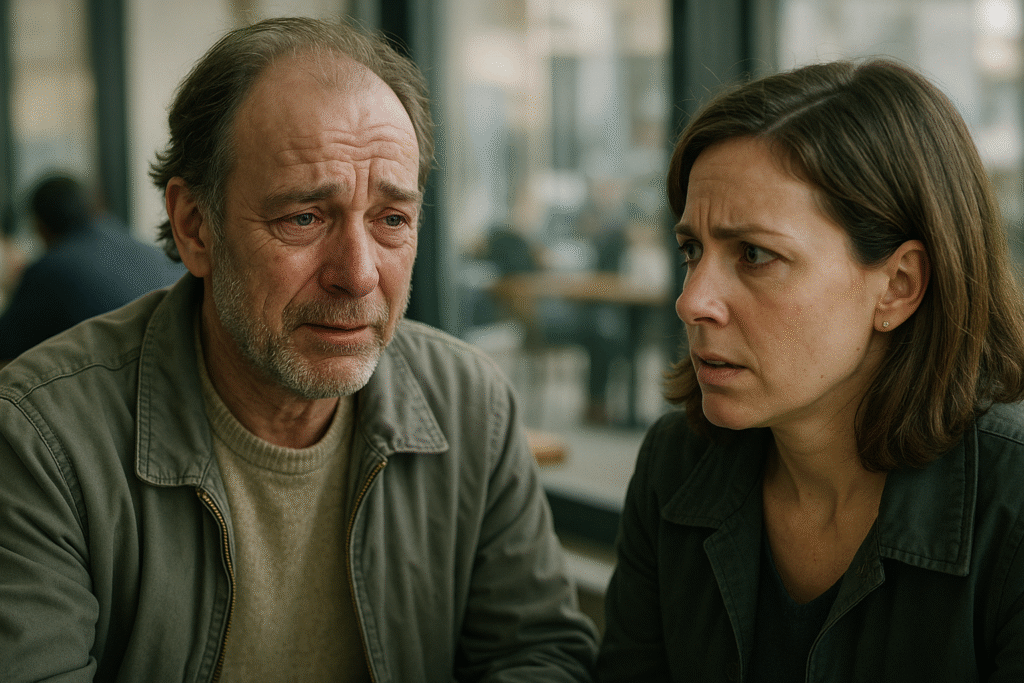

Ernesto sintió que el mundo se detenía.

—¿Ella… planeó esto?

Teresa asintió.

—Dijo que usted es más orgulloso que una mula. Que si la vida lo dejaba sin ella de golpe, levantaría un muro y se quedaría detrás. “Cada carta será un golpe a ese muro”, me dijo. “Hasta que lo obligue a abrir la puerta.”

Ernesto rió entre lágrimas. Era exactamente algo que Alma diría.

—Lo hizo —admitió—. Abrió la puerta.

Teresa sonrió.

—Quedan tres cartas más. Esta era la de este año.

Tomó un sobre y se lo entregó. Él lo sostuvo como quien recibe algo sagrado.

De camino a casa, sus manos no dejaban de temblar. Se sentó en la mesa, respiró hondo y abrió el sobre. La fecha escrita en la esquina lo conmovió: “Para cuando tu espalda duela un poco más y aún así sigas diciendo que estás bien”. Ella lo había imaginado envejeciendo, y en cada frase había una ternura casi insoportable.

“Si estás leyendo esto”, decía la carta, “es porque Teresa sigue cumpliendo su parte del trato. Y tú sigues cumpliendo la tuya: seguir aquí. Gracias por no rendirte. Sé que a veces estás cansado, que te preguntas qué haces todavía en este mundo sin mí. Pues te lo digo clarito: existes para seguir amando, aunque duela.”

“Quiero que hagas algo por mí este año”, continuaba. “Ve al mirador donde siempre veíamos el atardecer y sonríe. Aunque no te salga. Allí me despedí de ti en silencio mucho tiempo antes de irme. Allí también te sigo esperando, de algún modo.”

Esa tarde, Ernesto subió al mirador por primera vez en años. Le dolían las rodillas, la espalda, hasta las pestañas. Pero, al llegar, el cielo estaba ardiendo en naranjas y rosas, como en aquellos tiempos en que Alma se recostaba en su hombro.

Se quedó parado, mirando el horizonte.

—Aquí estás, vieja —murmuró.

Sintió una brisa cálida rozarle la mejilla, como una caricia conocida. No supo si fue el viento, la memoria o algo más. Solo supo que, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Una sonrisa tímida, arrugada, pero real.

Los meses pasaron. Don Ernesto empezó a hablar más con su hija, a recibir a los nietos sin esconder la caja de cartas. Un día, se animó a mostrarle a Marta una de ellas. Ella la leyó en silencio, con una mano cubriéndose la boca.

—Mamá… —susurró—. Es como escucharla.

Él asintió.

—Es que está. De alguna forma, sigue estando.

Marta lloró en la cocina mientras lavaba los platos, mezclando jabón y lágrimas. Esa noche, al acostarse, le agradeció en voz baja a una madre que ya no estaba, por cuidar tanto al hombre que había amado. Comprendió que esas cartas no eran un capricho romántico, sino un acto de amor extendido más allá de la muerte.

Al año siguiente, cuando se acercó el 14 de mayo, el corazón de Ernesto latía con mezcla de emoción y temor. Fue a correos, pero Teresa ya no estaba. La reemplazaba un chico joven.

—Hay algo para usted —dijo el muchacho—. Me dejaron instrucciones.

Le entregó no un sobre, sino la caja de metal completa.

Dentro quedaban dos cartas. Una tenía la fecha de ese año. La otra, ninguna. Solo su nombre: “Ernesto”.

Abrió la que correspondía.

“Mi terco favorito: si ya tienes más arrugas que el sillón del salón, es que hemos llegado lejos. Quisiera poder estar ahí para contártelas con el dedo, una por una, como hacía antes. Cada arruga es una prueba de que seguiste viviendo. Y eso me hace muy feliz.”

Al terminarla, se quedó mirando la otra carta. Tenía miedo de abrirla, como si el sobre silencioso fuera una frontera final. Esperó varios días. La guardó bajo la almohada, la llevó en el bolsillo, la tocó con los dedos mientras miraba la televisión. Sabía que, una vez abierta, ya no habría más cartas por venir.

Una madrugada de insomnio, se sentó en la mesa con una taza de té. La casa estaba en silencio. El reloj marcaba un tic-tac tenue.

—Bueno, Alma —dijo—. Vamos a ver qué me tenías reservado.

Abrió el sobre con un cuidado reverente.

“Esta es la última”, empezaba la carta. “Si estás leyendo esto, es porque hemos llegado al trecho final del camino. No sé cuánto te quedará, ni cómo estarás. Solo sé que, desde donde sea que me encuentre, te he acompañado en cada carta, en cada confusión y en cada sonrisa que te arrancaron.”

“Quise escribirte muchas más, pero Teresa me regañó: ‘Si le escribes demasiadas, no va a aprender a escucharte por dentro’, me dijo. Y tenía razón. No quiero que vivas pendiente del cartero. Quiero que vivas pendiente de tu corazón. Ahí sigo. Aunque ya no haya sobres.”

“Prométeme algo, viejo: cuando sientas que ya es hora de descansar, no tengas miedo. No estarás yendo a un lugar desconocido. Solo estarás regresando a donde yo me adelanté. Y entonces, por fin, te podré abrazar sin fechas, sin tinta, sin despedidas.”

“Hasta entonces, hazme un último favor: dile a Marta que hiciste lo mejor que pudiste. Y díselo también a ti. Acepta que fuiste humano, terco, asustado, pero amoroso. Eso basta. Siempre bastó.”

La carta terminaba con una frase que él conocía de memoria, porque ella se la decía cada noche antes de apagar la luz:

“Nos vemos cuando cierres los ojos… pero esta vez, para no tener que despertar separados.”

Don Ernesto se quedó mucho rato con la carta sobre el pecho, mirando el techo, dejando que las lágrimas salieran sin vergüenza. No había tristeza pura en ellas; había alivio, gratitud, una sensación de círculo que por fin cerraba.

Los meses siguientes los vivió distinto. No dejó de extrañarla, pero el dolor dejó de ser un pozo y se convirtió en un río manso. Empezó a contarles a los nietos historias de Alma, no solo como la abuela que se fue, sino como la mujer que siguió amando desde el otro lado con cartas y silencios.

Una noche de invierno, se acostó más cansado de lo normal. Sobre la mesita de noche, la caja abierta dejaba ver los sobres ya leídos. Ernesto tomó la primera carta y la última, las abrazó contra el pecho y cerró los ojos.

Antes de quedarse dormido, susurró:

—Ya casi, vieja. Ya casi.

A la mañana siguiente, Marta lo encontró con una expresión serena, la respiración apagada y las cartas sujetas aún entre los dedos. Lloró, sí, pero también sonrió entre lágrimas al ver la caja abierta, la historia completa. Le pareció hermoso que, al final, se hubiera ido acompañado de las palabras de la mujer que tanto amó.

Años después, aquellas cartas se convirtieron en el tesoro más valioso de la familia. No tanto por lo romántico, sino por lo que enseñaban: que el amor verdadero no se limita al tiempo que duran los cuerpos. Puede extenderse, planearse, escribirse y sostener desde lejos al que se queda, hasta que también pueda cruzar la misma puerta.

Porque un anciano recibió una carta de amor cada año, aunque la remitente llevaba mucho tiempo enterrada. Y, gracias a esas cartas, él nunca estuvo realmente solo.