Un doctor que no creía en Dios fue testigo de algo que la ciencia no pudo explicar. El doctor Alonso Rivera era reconocido como uno de los mejores cirujanos cardiotorácicos del país. Ganó premios, salvó vidas y dictó conferencias en todo el mundo. Pero había algo que nunca admitía públicamente: no creía en Dios. Para él, la ciencia era la única verdad. Todo tenía explicación, todo era causa y consecuencia. Nada más.

Su falta de fe nació años atrás, cuando perdió a su esposa en un accidente que él no pudo evitar. Aunque era médico, nada de lo que sabía sirvió para salvarla. Sintió que el mundo le arrebató lo único que amaba. Desde entonces, se refugió en su profesión. Nunca volvió a mirar al cielo ni a rezar una sola oración.

Una noche recibió un caso urgente: un niño de ocho años con un problema cardíaco severo. Su corazón estaba fallando por completo. Los médicos decían que no sobreviviría la noche. La madre, temblando, se acercó al doctor Rivera y le suplicó entre lágrimas: “Por favor, doctor, haga lo imposible. Dios lo puso en nuestro camino.” Él solo asintió, sin creerlo.

El niño, llamado Mateo, fue llevado a la sala de preparación. Tenía una sonrisa frágil pero luminosa. Cuando vio al doctor, extendió su mano. “¿Usted me va a curar, verdad?” preguntó con inocencia. Rivera sintió un nudo en la garganta. No podía prometer algo así. “Haré todo lo que esté en mis manos”, respondió, intentando mantener la compostura.

Mientras preparaban el quirófano, un apagón repentino dejó al hospital en emergencia. Los generadores tardaron en estabilizarse. Las enfermeras se movían rápido, el ambiente era tenso. Rivera sabía que una cirugía así, bajo condiciones inestables, era peligrosísima. Pero el niño moriría si no actuaban pronto. Contra todo pronóstico, decidió comenzar la operación sin esperar más.

Durante la cirugía, el corazón del niño dejó de latir por completo. El monitor emitió un pitido constante, frío, devastador. Las manos del doctor Rivera comenzaron a temblar. Ordenó iniciar reanimación, inyecciones, maniobras desesperadas. Nada funcionaba. Minuto tras minuto, la vida del pequeño se escapaba. Las enfermeras se miraban entre sí, resignadas. Pero el doctor se negaba a rendirse.

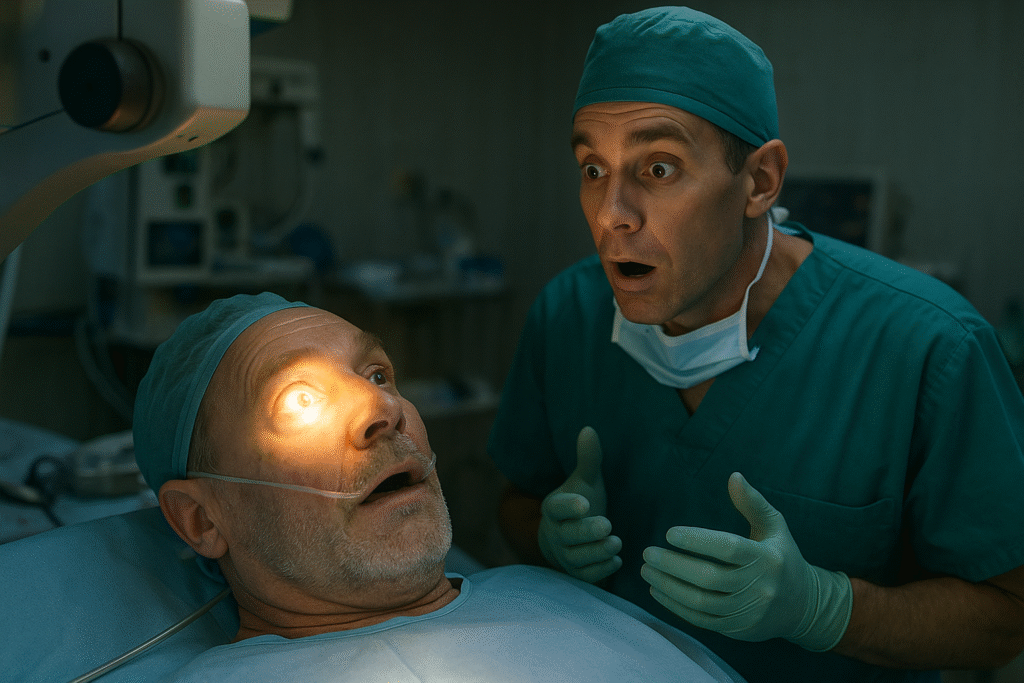

De pronto, las luces del quirófano parpadearon de forma extraña. Un destello azul iluminó todo el cuarto, pero no provenía de ninguna máquina. Era algo imposible. La anestesióloga retrocedió asustada. “¿Vio eso, doctor?” preguntó con voz temblorosa. Rivera la ignoró, concentrado en su paciente. Pero algo dentro de su pecho comenzó a acelerarse sin explicación.

El corazón del niño seguía sin latir. Rivera sintió una desesperación diferente, profunda, casi espiritual. Por primera vez en años, miró hacia arriba y murmuró: “Si existe alguien allá arriba… no lo dejes ir.” No sabía por qué lo dijo. No sabía a quién se lo dijo. Fue un impulso nacido del dolor más humano que recordaba.

Al terminar de decir esas palabras, un calor extraño recorrió sus manos. Como si una energía invisible le envolviera. La enfermera gritó: “¡Doctor, mire el monitor!” El corazón del niño, que llevaba más de cinco minutos detenido, comenzó a latir de nuevo. No débilmente. No lentamente. Con fuerza, como si nunca hubiera fallado. Todos quedaron paralizados.

La anestesióloga lloró sin poder evitarlo. “Esto es imposible… médicamente imposible”, murmuró. Rivera se quedó inmóvil, sintiendo cómo el mundo que conocía se resquebrajaba. El corazón empezó a estabilizarse aún más. Era como si algo —o alguien— hubiera intervenido. El doctor continuó la cirugía con una serenidad nueva, casi reverencial, como si no estuviera solo.

Horas después, la operación terminó con éxito. Contra toda lógica científica, el niño no solo sobrevivió: su corazón estaba más fuerte que antes. No había explicación médica que justificara aquel cambio repentino. Rivera salió a hablar con la madre. Ella lo abrazó llorando, diciendo: “Sabía que Dios lo usaría para salvar a mi hijo”. Él no respondió.

Al día siguiente, el niño despertó. Sonrió al ver al doctor y le dijo algo que lo dejó helado: “Lo vi, ¿sabe? Mientras dormía, alguien me agarró de la mano y me dijo que regresara. Que usted estaba pidiendo ayuda.” Rivera sintió que el aire le faltaba. No podía ocultar el temblor de sus manos. Algo imposible sucedía.

“¿Quién te dijo eso?” preguntó el doctor, intentando mantener la calma. Mateo respondió con tranquilidad: “Un hombre muy luminoso. Me dijo que no tuviera miedo. Que usted necesitaba creer otra vez.” El doctor dio un paso hacia atrás, mareado. Nadie más en el hospital sabía que él había pedido una señal. Nadie había escuchado su súplica rota.

Los siguientes días, Rivera revisó los informes médicos una y otra vez. Nada tenía sentido: las pruebas iniciales mostraban un corazón en colapso total, pero los exámenes posteriores revelaban un órgano perfectamente funcional. No había explicación lógica. No había ecuaciones, fórmulas ni razones que encajaran con lo ocurrido aquella noche. La ciencia había quedado corta.

Aunque intentó mantener su incredulidad, las palabras del niño lo perseguían. “Usted necesitaba creer otra vez.” No podía dormir. Soñaba con destellos de luz, con manos invisibles, con su esposa sonriendo desde algún lugar que él ya no comprendía. Empezó a cuestionarse todo: su vida, su dolor, su negación constante de cualquier cosa espiritual.

Una tarde, mientras caminaba por el pasillo del hospital, vio a Mateo dibujando. El niño lo llamó con entusiasmo. “Mire, doctor, dibujé al hombre que me ayudó.” Rivera tomó la hoja. Al verla, sintió que el corazón se le detenía por un instante: era una figura luminosa, con una sonrisa cálida… idéntica a la de su esposa fallecida.

Las lágrimas inundaron sus ojos, algo que no le había ocurrido desde el accidente. “¿Quién es este?” preguntó con la voz quebrada. Mateo respondió sin dudar: “El que me dijo que usted tenía el corazón roto. El que me trajo de vuelta.” El doctor se llevó una mano a la boca, intentando contener el llanto que llevaba años reprimiendo.

Esa noche, Rivera volvió al quirófano vacío. Se quedó allí, observando la camilla donde todo ocurrió. Cerró los ojos y habló en voz baja: “Si fuiste tú… gracias. No sé cómo, no sé por qué, pero gracias.” No era una oración exacta. No era fe perfecta. Pero era la primera chispa de algo que había renacido en él.

Desde ese día, el doctor no dejó de practicar la medicina. Pero ahora lo hacía con una humildad nueva, entendiendo que su conocimiento no lo era todo. Que había misterios que la ciencia aún no podía explicar. Que algunas vidas regresaban por razones que ningún manual podía describir. Y que quizás, solo quizás, la fe también tenía un lugar.

Mateo se recuperó completamente. A los pocos meses corría por los pasillos del hospital como cualquier niño sano. Cada vez que veía al doctor Rivera, lo abrazaba con gratitud. “Gracias por creer, aunque sea un poquito”, le decía. Y el doctor sonreía, sabiendo que ese “poquito” había cambiado toda su forma de ver la vida.

Con el tiempo, muchos pacientes comenzaron a notar un cambio en él. Ya no era el médico frío y distante. Se quedaba más tiempo acompañando a las familias, escuchando, sosteniendo manos temblorosas. No ofrecía milagros, pero tampoco los negaba. Sabía que algunas cosas simplemente eran regalos que llegaban sin explicación.

Una noche, revisando sus viejos archivos, encontró una foto de su esposa. La sostuvo con cariño. Por primera vez desde su muerte, no sintió dolor aplastante. Sintió paz. Casi pudo escucharla decirle: “Nunca estuviste solo.” Y entendió que, de alguna manera, ella siempre había permanecido cerca, esperando el momento en que él pudiera abrir el corazón nuevamente.

Con lágrimas silenciosas, el doctor Rivera salió al balcón del hospital y miró el cielo estrellado. Respiró hondo. No buscaba señales esta vez. Solo agradecía. Porque aquel niño, aquella luz inexplicable, aquella mano invisible, habían logrado lo imposible: devolverle la esperanza. La misma esperanza que él creyó perdida para siempre.

Con el paso de los años, la historia del niño cuyo corazón volvió a latir se convirtió en un misterio médico. Muchos intentaron explicarlo. Nadie pudo. Pero para el doctor Rivera, no necesitaba explicación. Sabía la verdad en lo profundo de su alma: algo, o alguien, había intervenido aquella noche. Y esa certeza lo acompañaría siempre.

La ciencia seguía siendo su guía, pero ahora caminaba junto a una fe nueva, imperfecta, humana. Una fe que no buscaba respuestas absolutas, sino paz. Una fe que nació en el momento exacto en que un corazón dejó de latir… y volvió gracias a algo que ninguna máquina pudo lograr. Y desde entonces, su vida cambió.

A veces, cuando pasaba por la habitación donde Mateo se recuperó, el doctor sonreía. Recordaba la luz, las palabras del niño, el calor en sus manos. Y aunque no podía explicarlo, sabía que aquel momento lo había marcado para siempre. Aceptó que hay cosas que solo pueden sentirse, no comprenderse.

Y así, el doctor que no creía en Dios terminó siendo testigo de algo que la ciencia jamás pudo explicar. No buscó pruebas ni quiso demostrarlas. Solo vivió con humildad, agradecido por haber visto lo imposible volverse real frente a sus ojos. Y cada día, al salvar vidas, sabía que no siempre lo hacía solo.

Nunca volvió a negar la posibilidad de lo divino. Nunca volvió a cerrarse a lo que no podía medir. Porque el día en que un corazón volvió a latir sin explicación, también volvió a latir el suyo propio. Y descubrió que, aunque la ciencia cura cuerpos, a veces la fe es la que sana almas rotas.