Un hombre sin hogar salvó a una mujer, y cuando vio su collar, comprendió que la conocía desde niño. La noche estaba fría y húmeda en la ciudad. Los coches pasaban rápido, las luces de neón parpadeaban sin descanso y la gente caminaba deprisa, sin mirar a nadie a los ojos. Entre sombras y cartones, Víctor se abrazaba a sí mismo bajo un puente, intentando engañar al hambre y al invierno al mismo tiempo.

Su mundo se reducía a una mochila vieja, una manta raída y los recuerdos que no lo dejaban dormir. Antes tuvo casa, trabajo, amigos. Pero las malas decisiones y un accidente lo dejaron en la calle. Aprendió a pasar desapercibido, a ser invisible. Hasta que esa noche escuchó un grito ahogado romper la monotonía de la oscuridad.

Era un sonido breve, cortado por el miedo. Provenía del callejón lateral, a unos metros del puente. Víctor dudó un segundo. Nadie esperaba nada de él. Podía ignorarlo, como tantos le habían ignorado a él. Pero algo en ese grito le tocó un lugar que creía muerto. Se levantó y corrió hacia la voz.

Al llegar, vio a una mujer forcejeando con un hombre que intentaba arrancarle el bolso. Ella estaba acorralada contra la pared, con los ojos abiertos de terror. Sin pensar, Víctor se lanzó sobre el agresor. No era fuerte, pero la sorpresa le dio ventaja. El ladrón lo empujó, dio un golpe más y huyó entre sombras.

La mujer se quedó temblando, apoyada contra la pared. El bolso seguía colgando de su hombro, pero una parte de su dignidad se había quedado en el suelo. Víctor respiraba agitado, con un hilo de sangre en la ceja.

—¿Está bien? —preguntó, con voz ronca.

Ella asintió, todavía en shock, sin encontrar palabras suficientes para agradecer.

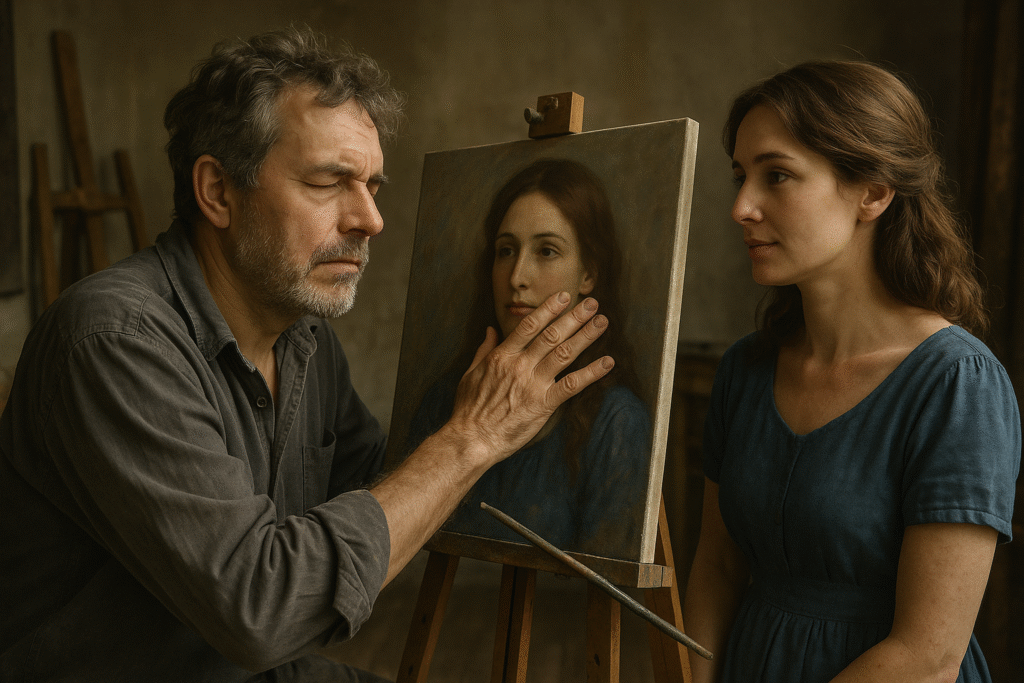

Cuando quiso decir algo, sus ojos se cruzaron con los de él. No había miedo, solo sorpresa. Víctor iba a apartar la mirada, acostumbrado a ser rechazado, cuando algo brilló en el cuello de la mujer. Un pequeño colgante en forma de estrella, con una marquita en la punta inferior. Esa imagen lo golpeó como un recuerdo olvidado.

—Ese… ese collar —murmuró, dando un paso atrás—. ¿De dónde lo sacaste?

Ella se llevó la mano al pecho, instintivamente.

—Es mío, de toda la vida. Me lo regaló un niño cuando tenía ocho años, en el barrio viejo. Dijo que era “para que nunca se me apagara la luz”.

Víctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.

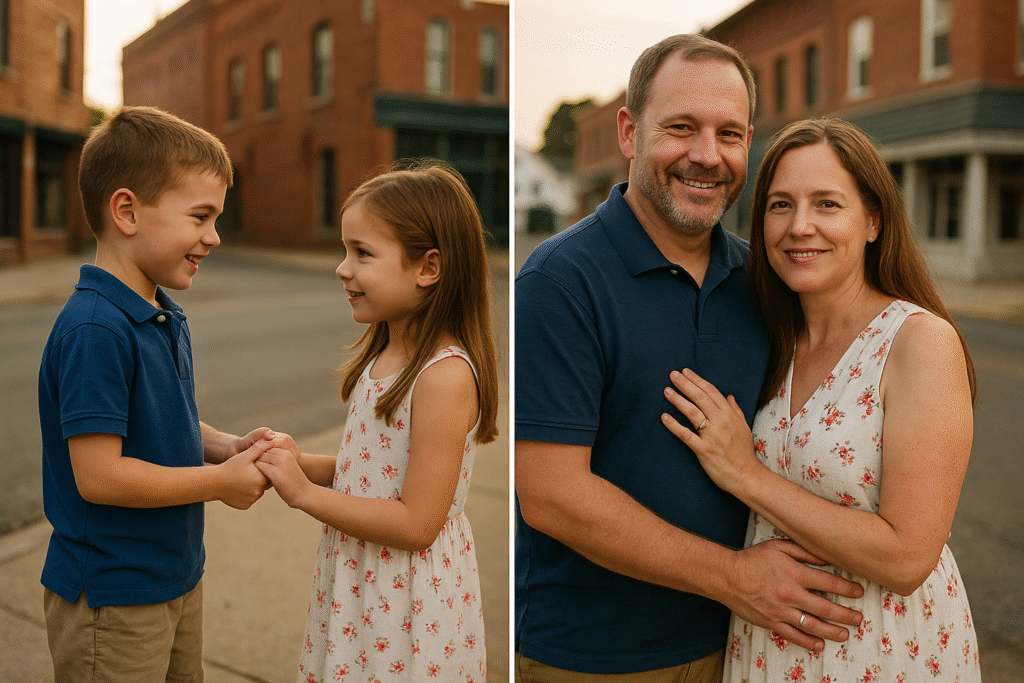

Volvió a ver, por un instante, la cancha de tierra, las casas bajas, los veranos eternos. Se vio a sí mismo, niño, dándole una pequeña estrella de metal a una niña de trenzas negras que lloraba porque sus padres estaban discutiendo.

—Lucía… —susurró sin darse cuenta.

Los ojos de ella se abrieron aún más.

—¿Cómo sabes mi nombre? —preguntó, ahora más confundida que asustada.

Víctor tragó saliva.

—Porque yo te lo puse —dijo, con una mezcla de risa y llanto—. Tú querías llamarte “Luz” porque tenías miedo a la oscuridad y yo te dije: “Entonces serás Lucía”.

Ella dio un paso adelante, mirándolo con atención. Había ojeras, barba descuidada, ropa rota. Pero debajo de todo, un gesto, una mirada, ese hoyuelo en la mejilla izquierda.

—¿Víctor? —preguntó, como si el nombre le supiera a infancia.

Él asintió, sintiéndose desnudo.

—El mismo… pero en peor versión —intentó bromear.

Lucía llevó una mano a la boca. De pronto, el callejón sucio se llenó de bicicletas viejas, risas, helados derretidos, promesas hechas bajo un árbol.

—Yo pensé que te habías ido del barrio… —dijo—. Nadie supo más de ti.

Él bajó la mirada.

—Me fui. Y después me perdí. En muchas cosas. En mí mismo.

El silencio los envolvió, espeso. El contraste era brutal: ella, con abrigo elegante y perfume caro; él, con botas gastadas y olor a lluvia. Pero el collar era un puente. La estrella unía dos líneas de vida que el tiempo había separado sin preguntar.

—Tú… me salvaste dos veces —susurró Lucía, de pronto—. Una cuando era niña, aquella noche que me escondí en la calle porque mis padres gritaban. Te sentaste conmigo hasta que amaneció. Y ahora.

Víctor negó lentamente.

—Solo pasaba por aquí —dijo—. No soy nadie.

Ella lo miró como si hubiera dicho la cosa más injusta del mundo.

—Eres alguien —respondió—. Lo fuiste para mí cuando todos los adultos estaban demasiado ocupados para ver que tenía miedo. Me regalaste este collar cuando no tenía nada. Me prometiste que, si algún día estaba muy oscura, lo mirara y recordara que no estaba sola.

Sus ojos se llenaron de lágrimas.

—Y ahora apareces otra vez. ¿Eso te parece “no ser nadie”?

Víctor sintió que algo duro dentro de él se resquebrajaba. Años de ser ignorado, de ser tratado como sobra, de olvidar su propio nombre frente al rechazo.

—No soy el niño que conociste —advirtió—. He hecho cosas… he fallado en muchas.

Lucía se acercó un poco más, desafiando el frío y las capas de prejuicio.

—Nadie es el niño que fue. Pero hoy me salvaste. Eso cuenta.

Se quedaron ahí, en medio de un callejón que había sido escenario de un asalto y, sin embargo, empezaba a parecer un lugar de reencuentro.

—Ven conmigo —dijo ella de repente.

Él rió sin humor.

—No soy precisamente compañía presentable.

—No te estoy invitando a una foto —contestó—. Te estoy invitando a un café caliente. Y a hablar. Nos debemos más de veinte años de palabras.

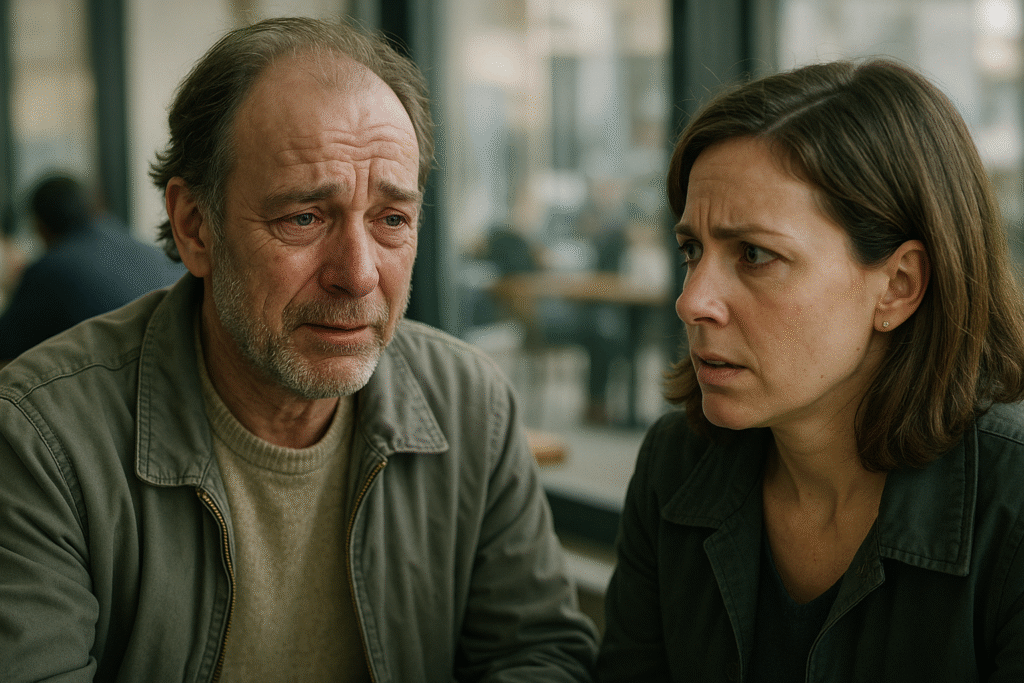

En la cafetería cercana, los clientes miraron de reojo cuando entraron. Lucía mantuvo la cabeza alta. Él quiso salir, incómodo, pero ella ya había pedido dos cafés y un sándwich.

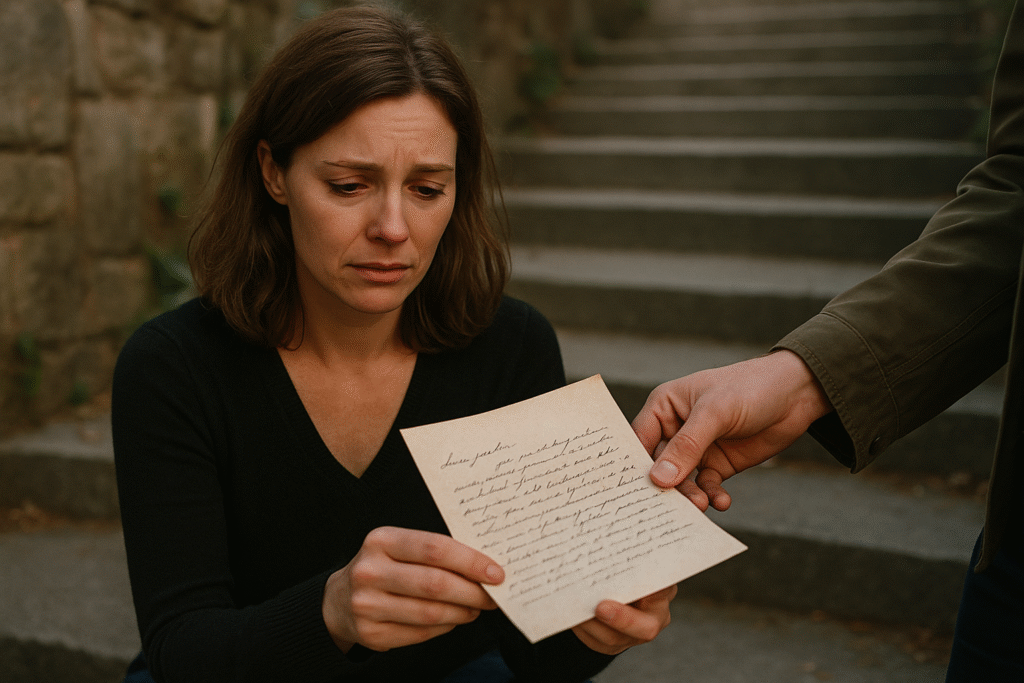

—Víctor —preguntó, con suavidad—, ¿qué te pasó?

No lo decía con lástima, sino con verdadera curiosidad, con cariño antiguo. Y él, contra todo pronóstico, empezó a contarle.

Habló de su madre enferma, de trabajos temporales, de malas influencias, de una deuda que lo dejó sin techo, de noches sin fin bajo la lluvia. No se justificaba, solo relataba. Lucía escuchaba en silencio, con los ojos llenos de algo más que tristeza: respeto.

—¿Sabes qué es lo más increíble? —dijo él al final—. Que aún recuerdes aquel niño que yo ya había olvidado.

Lucía tomó su collar entre los dedos.

—No lo olvidé —dijo—. Este pequeño colgante me acompañó en todos mis miedos. Cuando mis padres se separaron. Cuando vine sola a la ciudad a estudiar. Cuando creí que nadie se quedaría a mi lado. Siempre pensé: “Si un niño, sin nada, pudo regalarme esto… aún existe gente buena”.

Él la miró como si hubiera escuchado el mayor halago de su vida.

—Entonces ese niño sirvió para algo —murmuró.

Ella sonrió.

—Ese niño me enseñó algo que me salvó muchas veces: que los que menos tienen, suelen dar lo más grande. Y hoy lo acabas de confirmar.

Se hizo un silencio cómodo. Por primera vez en meses, Víctor no se sentía un intruso en ningún lugar.

—Tengo una propuesta —dijo Lucía, con cautela—. Yo trabajo en un centro comunitario. Ayudamos a gente que quiere salir de la calle, pero necesita un primer empujón. Antes de que digas que no sirves para eso, te diré algo: nadie entiende mejor esa realidad que quien la ha vivido. Podrías ayudar. Y nosotros podríamos ayudarte también.

Víctor bajó la mirada hacia sus manos agrietadas.

—¿Tú crees que alguien confiaría en mí?

—Yo ya lo hice dos veces —respondió ella—. Una cuando era niña. Y ahora, sentándome contigo aquí.

Él levantó los ojos. En ellos había miedo, pero también una pequeña chispa que hacía mucho no se encendía. Esa chispa se parecía demasiado a la esperanza.

Los días siguientes, Lucía lo acompañó al centro. Le consiguieron ropa limpia, una ducha, un lugar temporal donde dormir bajo techo. No fue fácil. Había vergüenza, resistencia, dudas. Pero cada vez que Víctor pensaba en huir, veía la pequeña estrella en el cuello de Lucía. Ese pedazo de metal le recordaba que, al menos para alguien, aún valía algo.

Un día, uno de los jóvenes del centro, también sin hogar, lo miró con desconfianza.

—¿Y tú qué sabes de estar tirado en la calle? —le lanzó.

Víctor respiró hondo y, por primera vez, habló de su historia frente a varios. No maquilló nada. No se hizo héroe. Solo contó. Cuando terminó, el silencio era distinto. Ya no era rechazo. Era reconocimiento.

Esa tarde, al salir, Lucía lo esperaba en la puerta.

—Te escuché —dijo—. Esa forma de hablar… de no ocultar la vergüenza ni el dolor… eso es exactamente lo que muchos necesitan. No sermones. Ver que alguien se cayó tan hondo y aún así está intentando subir.

Él sonrió, tímido.

—No sé si estoy subiendo —dijo—. Pero al menos ya dejé de cavar.

Los meses pasaron. Víctor encontró un trabajo sencillo en el mismo centro: limpieza, mantenimiento, pequeños arreglos. Nada glamuroso. Pero cada sueldo, por pequeño que fuera, era una victoria. De vez en cuando, se quedaba mirando la calle desde la ventana, recordando el puente, el frío, las noches infinitas. Y siempre, detrás de esos recuerdos, aparecía la imagen de Lucía con su collar.

Una tarde, mientras arreglaba una lámpara rota, Lucía entró al salón con una carpeta en la mano.

—Te conseguí esto —dijo.

Era un formulario para un curso de formación laboral.

—No quiero forzarte —añadió—. Pero quiero que tengas opciones. No te salvaron las circunstancias, Víctor. Tomaste la mano que se te tendió. Eso es tuyo. No te lo quites.

Él la miró, y sintió que alguien por fin reconocía su pequeña valentía.

Antes de irse, Lucía se detuvo en la puerta.

—¿Sabes algo? —dijo, tocando suavemente su collar—. Cuando era niña, creí que tú eras un pequeño héroe. Hoy sé que solo eras un niño asustado intentando ayudar a otra niña asustada.

Sonrió.

—Pero te lo digo ahora de adulta: sigues siendo mi héroe. Aunque te cueste creerlo.

Aquella noche, Víctor no durmió bajo un puente. Durmió en una cama sencilla, en un cuarto compartido, con un techo que no goteaba. Miró el techo oscuro y recordó el momento en que vio el collar en el callejón. Entendió que la vida, de formas extrañas, le había devuelto a la única persona que vio luz en él cuando aún no había sombras.

Y supo, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba condenado a ser únicamente “el hombre sin hogar”. Era Víctor: el niño que regaló una estrella, el hombre que salvó a una mujer, el amigo que había elegido volver a intentarlo. Y todo porque una noche cualquiera, en medio del miedo, reconoció un pedacito de pasado colgando del cuello de alguien.

Un hombre sin hogar salvó a una mujer, y cuando vio su collar, comprendió que la conocía desde niño.