Un niño empezó a hablar de una vida pasada y reveló detalles de un crimen sin resolver La primera vez que Mateo habló de la “otra vida”, tenía cuatro años y estaba jugando con carritos en la sala. Su madre, Lucía, lo escuchó decir en voz baja:

—Aquí no había alfombra, era piso frío… y olía a cigarro.

Ella rió, pensando que repetía algo de la televisión. Pero Mateo no veía televisión policial.

Con el tiempo, las frases sueltas se volvieron más extrañas. En plena cena, dejó caer la cuchara y murmuró:

—La última vez que comí sopa, fue en un plato azul con flores. Ese día me morí.

Lucía y Andrés, su padre, se miraron incómodos. Intentaron cambiar de tema. Pero los ojos de Mateo seguían clavados en un punto invisible.

Las noches se volvieron inquietantes. Mateo se despertaba llorando, empapado en sudor.

—No quiero bajar al estacionamiento —decía, temblando—. Está muy oscuro. Huele a gasolina y a miedo.

No tenían estacionamiento en casa. Nunca lo habían llevado a uno subterráneo. Lucía trataba de abrazarlo hasta que se calmaba, pero cada pesadilla dejaba más preguntas que respuestas.

Un día, mientras pasaban frente a la comisaría del barrio, Mateo se detuvo en seco.

—Ahí trajeron mi cuerpo —dijo, como si comentara el clima.

Lucía sintió que las piernas le flaqueaban.

—¿Qué cuerpo, mi amor?

El niño la miró serio, con una madurez imposible.

—El mío. Cuando me llamaba Sergio. Cuando tenía veinte y trabajaba en la tienda de la esquina.

Andrés se molestó.

—¿Quién te está metiendo esas cosas en la cabeza?

—Nadie —respondió Mateo, con lágrimas brotando sin entender por qué—. Yo me acuerdo… pero ustedes no.

Por primera vez, Lucía no pudo barrer el tema debajo de la alfombra. Había demasiada precisión en esas frases, demasiado dolor en un niño que jamás había pisado una tienda solo.

Siguiendo el consejo de una amiga, fueron a ver a una psicóloga infantil. Ella escuchó con calma, sin burlas ni prisas. Propuso un ejercicio suave: dejar que él hablara, sin presionarlo, y anotar todo.

—No se lo nieguen ni se lo celebren —les dijo—. Solo escúchenlo. A veces la mente de los niños guarda cosas de formas que no entendemos.

Esa noche, sentados en la mesa, le preguntaron con cuidado:

—Mateo, ¿quién era Sergio?

Él parpadeó, como si cambiara de canal por dentro.

—Yo. Pero otra vez. Tenía un perrito que se llamaba Rufián y una novia que se llamaba Carla. Vivíamos cerca de un puente… uno que tiembla cuando pasan camiones.

Lucía anotó todo, sintiendo cómo se le apretaba el pecho.

Mateo describió calles que nunca habían recorrido juntos, un edificio amarillo con balcones verdes, una tienda de abarrotes con un letrero rojo.

—Una noche cerré tarde —siguió—. Escuché una moto bajando rápido. Pensé que era el repartidor… pero no.

Se le quebró la voz.

—Eran dos. Uno bajó con una pistola. Olía a sudor y alcohol. Me gritó que abriera la caja.

Lucía quiso detenerlo, pero la psicóloga le había dicho que lo dejara terminar si quería.

—¿Y qué pasó? —susurró ella.

Mateo se llevó las manos al pecho.

—Sentí un golpe fuerte aquí. Me caí. Vi mi sangre mezclarse con los dulces que cayeron. Escuché a Carla gritar… pero yo ya no podía moverme. Tenía mucho frío.

Lloraba sin entender del todo por qué dolía tanto recordar algo que, en teoría, nunca vivió.

Durante días, Lucía no pudo dormir. Buscó en internet, con las palabras exactas que Mateo había dicho: “Sergio”, “tienda”, “puente”, “moto”.

Lo encontró.

Un caso de hacía quince años. Joven de veinte años, asesinado en un asalto nocturno a una tienda de barrio. Nombre: Sergio Álvarez. Los sospechosos huyeron en moto. Nunca hubo detenidos. Caso sin resolver. Lucía tuvo que sentarse. La pantalla parecía burlarse de ella.

Le mostró la noticia a Andrés.

—Podría ser casualidad —dijo él, pero la voz le temblaba—. Muchos se llaman Sergio. Hay muchas motos, muchas tiendas.

—¿Y el puente que tiembla? ¿Y el nombre de la novia? —susurró ella—. Mira.

La nota mencionaba a una testigo clave: “Su pareja, Carla Muñoz, escuchó el disparo desde la esquina.”

El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento.

Decidieron no decirle nada a Mateo. Pero el niño seguía recordando fragmentos.

—La policía anotó mal la hora —dijo una tarde, mirando un dibujo—. No fue a las once, fue a las once y diez. El reloj de la tienda estaba roto, siempre adelantado.

Cuando Lucía revisó la nota nuevamente, la hora del crimen era 23:00. En efecto, se mencionaba un “reloj dañado encontrado en la escena”.

La psicóloga, impresionada pero prudente, sugirió ir un paso más allá.

—Si deciden hacerlo, háganlo con respeto. No conviertan esto en espectáculo.

Lucía contactó de manera discreta con un oficial de la comisaría que había llevado el caso años atrás. Se llamaba Ramiro. Era un hombre cansado, acostumbrado a promesas de pistas falsas.

—Es sobre el caso de Sergio Álvarez —dijo ella.

Ramiro frunció el ceño.

—Ese caso está muerto. Como él.

Aun así, aceptó escucharla. Se reunieron en una cafetería discreta. Lucía le contó lo esencial, sin adornos. Cuando mencionó el nombre de Carla y el detalle del reloj adelantado, Ramiro dejó la taza a medio camino.

—Esa información no salió en la prensa —dijo en voz baja—. Solo el equipo la sabía. Y Carla… nunca quiso hablar después de la primera declaración.

Miró a Lucía con una mezcla de escepticismo y miedo.

—Yo sé cómo suena todo esto —admitió ella—. Pero mi hijo tiene cuatro años. No ve noticias. No conoce ese barrio.

Ramiro respiró hondo.

—Quiero hablar con él —dijo—. Sin uniforme. Sin presión. Solo… quiero ver qué dice.

Lucía dudó, pero algo en su instinto le pidió confiar. Si había una mínima posibilidad de que aquello ayudara a cerrar algo pendiente, valía la pena intentarlo.

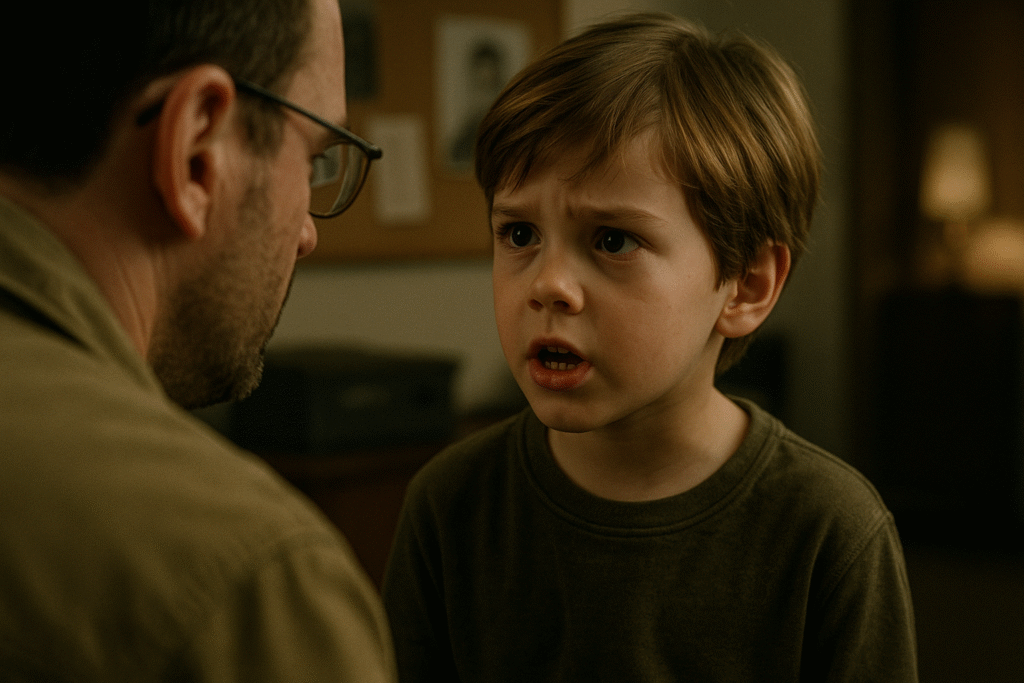

Cuando Ramiro fue a casa, se presentó como “amigo de mamá”. Se sentó en el suelo junto a Mateo, que jugaba con bloques.

—¿Te gusta construir cosas? —preguntó.

—Sí —respondió el niño—. Antes también construía… pero con cajas de galletas.

Ramiro sintió un golpe en el estómago: Sergio trabajaba apilando mercadería en la tienda.

—¿Te acuerdas de esa tienda? —preguntó suavemente.

Mateo asintió, sin dejar de jugar.

—Olía a pan caliente en la mañana. A cerveza en la noche. El dueño era bueno, me dejaba llevar dulces a Carla.

—¿Y recuerdas a los hombres de la moto?

Los bloques temblaron en sus manos.

—El que disparó tenía un tatuaje de serpiente en el cuello —dijo—. El otro le decía “Rulo”. Vivían cerca del puente.

Ramiro sintió que el corazón se le aceleraba. En los archivos, había un sospechoso apodado “Rulo”, vinculado a otros robos con moto, nunca probado. Tenía, según un informe, un tatuaje parcial en el cuello.

—¿Y qué pasó después? —preguntó, casi en susurro.

—Me caí… y me dolió. Después, solo vi luces encima de mí. Alguien lloraba mi nombre. Yo no podía decir “no llores”. Luego… me quedé dormido mucho tiempo.

Lucía observaba desde la puerta, con las manos apretadas. Ramiro se levantó con la piel erizada.

—Voy a revisar ese archivo —dijo—. No prometo nada.

Pero en sus ojos había algo más que deber. Había una chispa de energía que no sentía desde hacía años. Como si una voz del pasado le hubiera pedido, desde el cuerpo de un niño, que no dejara el caso tirado en una caja polvorienta.

Durante semanas, Ramiro desempolvó documentos, interrogó viejos contactos, revisó fotos. En una de ellas, tomada con mala calidad durante una redada fallida, se veía a un hombre con una serpiente tatuada en el cuello, medio oculta por la camisa. Apodo: Rulo. Nombre verdadero: Raúl Herrera. Ahora cumplía condena por otro crimen. Nunca se le relacionó formalmente con el caso de Sergio.

Ramiro pidió autorización para interrogarlo de nuevo. En el primer encuentro, Raúl se mostró desafiante, burlón.

—Eso fue hace mucho, jefe —dijo—. Ya ni me acuerdo.

Ramiro lo miró fijo.

—¿Sabes qué es lo raro? —dijo—. Un niño de cuatro años sí se acuerda.

El hombre soltó una carcajada.

—¿Qué? ¿Un fantasmita habló contigo?

Pero sus ojos, por un segundo, se endurecieron.

Ramiro jugó su carta.

—Dice que olías a sudor y alcohol. Que le gritaste que abriera la caja. Que tu amigo te decía “Rulo”.

El rostro de Raúl perdió color.

—¿Quién te contó eso?

—Alguien que estaba allí —respondió Ramiro—. Y que se quedó con frío en el suelo mientras tú huías.

El silencio se hizo pesado. Al cabo de un rato, Raúl murmuró:

—Yo no quería matarlo.

La confesión cayó como una piedra en el agua tranquila de un caso olvidado. No fue un arrebato de culpa puro; había negociación, miedo, años de carga. Pero finalmente, aceptó relatar lo ocurrido aquella noche: los planes, el arma, el disparo nervioso, la huida. El informe se actualizó. El caso dejó de estar “sin resolver”.

Ramiro no le contó a Raúl el origen de la pista. Tampoco lo habría creído. En el expediente solo constó “nueva información obtenida mediante entrevista ampliada”. Pero él sabía. Sabía que, de algún modo imposible, la víctima había hablado desde otra forma, desde otra vida, desde una mente que apenas aprendía a sumar.

Cuando le dio la noticia a Lucía, ella lloró en silencio.

—¿Y ahora? —preguntó—. ¿Qué pasa con Mateo?

Ramiro miró al niño, que jugaba en la sala con normalidad.

—Ahora, lo dejamos ser niño —dijo—. Ya hizo más de lo que le tocaba.

Se agachó a su altura.

—Gracias, campeón.

—¿Por qué? —preguntó Mateo.

—Porque a veces, hasta los grandes necesitamos que alguien nos recuerde terminar lo que empezamos.

Con el tiempo, los recuerdos de “Sergio” se hicieron menos frecuentes. Mateo dejó de hablar del estacionamiento oscuro, de la tienda, del puente. Empezó a llenarse de memorias nuevas: su primer día de colegio, su fiesta de cumpleaños, sus amigos, sus miedos infantiles normales. La marca invisible de aquella otra vida parecía ir disolviéndose en la luz de la nueva.

Lucía lo veía correr y, a veces, una punzada de respeto la atravesaba. Sabía que su hijo llevaba, en algún rincón del alma, la huella de un muchacho que murió pidiendo justicia. Y que, de manera incomprensible, esa justicia llegó a través de su propia boca, años después, en un cuerpo pequeño que apenas podía sostener un lápiz.

Nunca hicieron de ello un espectáculo. No hubo programas de televisión, ni entrevistas, ni libros. Solo un puñado de adultos que decidieron guardar la historia como algo sagrado. Ramiro, cada vez que veía el expediente de Sergio cerrado definitivamente, murmuraba:

—Caso resuelto por testigo… reincidente.

Y sonreía para sí mismo, sabiendo que la realidad es, a veces, más extraña que cualquier ficción.

Un niño empezó a hablar de una vida pasada y reveló detalles de un crimen sin resolver. Algunos dirán que fue coincidencia. Otros, que la madre exageró, que el policía se dejó llevar. Pero quienes estuvieron allí no necesitan una explicación perfecta. Les basta una certeza sencilla y profunda: hay verdades que, aunque intentemos enterrarlas, siempre encuentran la forma de ser escuchadas.