Un sacerdote dudó de su fe hasta que escuchó la voz de un niño que ya no pertenecía a este mundo. Descubre la historia completa que revela un mensaje del cielo capaz de transformar el alma. El padre Esteban llevaba veinte años sirviendo en una pequeña parroquia de montaña. Su voz serena inspiraba a todos, pero dentro de él existía un cansancio que nadie veía. Había perdido la fe de forma silenciosa, golpeado por funerales que dolían, súplicas sin respuesta y noches enteras rogando por un milagro que jamás parecía llegar.

Aquel invierno, su crisis espiritual se volvió tan profunda que evitaba incluso mirar el altar. La cruz, antes símbolo de esperanza, se había convertido en un recordatorio constante de sus dudas. Los fieles notaban algo extraño en él, pero nadie se atrevía a preguntar. Esteban solo respondía con sonrisas cortas y oraciones mecánicas.

Un domingo, mientras limpiaba la sacristía, encontró una caja de juguetes olvidada. Al abrirla, vio peluches polvorientos y un cuaderno infantil con dibujos de ángeles. Lo sostuvo con manos temblorosas. Recordó los días en que los niños llenaban la iglesia con risas. Pero hacía meses que no escuchaba ninguna. La soledad pesaba demasiado.

Esa tarde, decidió caminar por el cementerio detrás de la parroquia. Cada lápida guardaba historias que él había acompañado. Allí, entre tumbas silenciosas, extendió las manos al cielo y dijo en voz baja: “Si estás aquí, muéstrame algo.” No pidió un milagro. Solo una señal para seguir. Pero el cielo respondió con silencio.

Al anochecer, mientras preparaba las velas para la misa, escuchó el sonido más inesperado: la risa suave de un niño. Se giró de inmediato, pero no había nadie. El templo estaba vacío. Las puertas cerradas. La risa volvió a resonar, esta vez más cercana, como si proviniera de los pasillos laterales del altar.

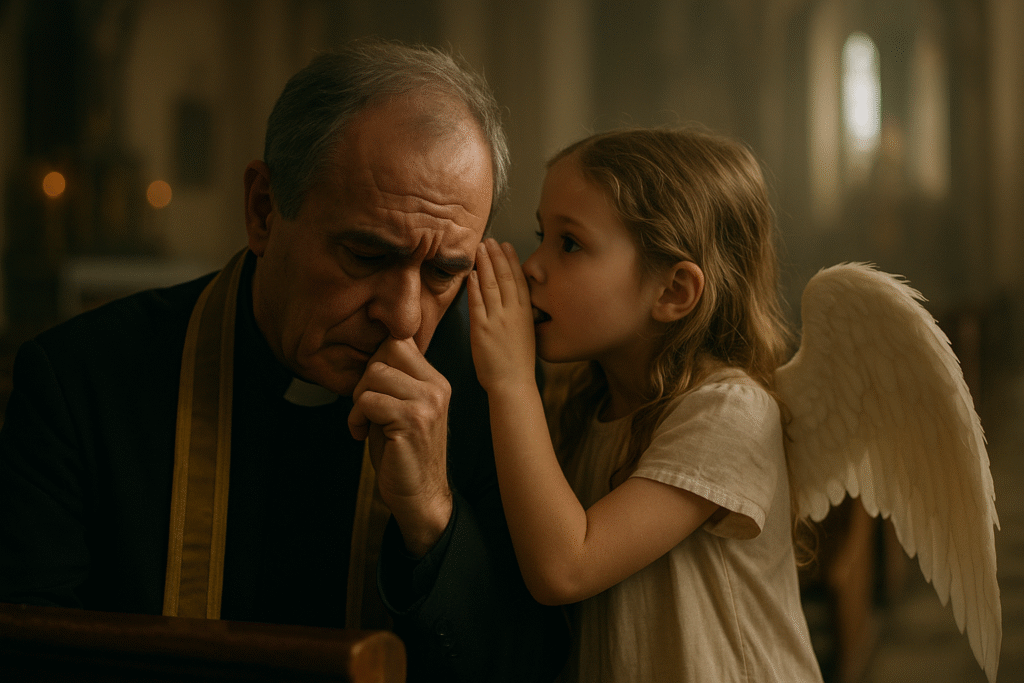

Esteban caminó lentamente, con el corazón acelerado. “¿Quién está ahí?”, preguntó temblando. Las sombras parecían moverse bajo la luz de las velas. Una voz infantil susurró: “Padre…” Fue un susurro tan claro que le heló la sangre. No era imaginación. No era eco. Era la voz real de un niño llamando su nombre.

Pensó que algún pequeño se había quedado encerrado. Corrió hacia el salón de catequesis, pero estaba vacío. Abrió todas las puertas, revisó cada rincón, incluso la torre del campanario. Nada. Nadie. Sin embargo, el sonido de pasitos descalzos seguía moviéndose alrededor de él, como si el niño jugara a esconderse.

Esteban, agotado y confundido, se arrodilló en el centro del templo. “Señor, ¿qué está pasando?”, murmuró. No esperaba respuesta. Pero la voz infantil volvió a sonar detrás de él, tan cerca que pudo sentir el aire moverse. “No tengas miedo”. Esteban volteó rápidamente, pero solo encontró vacío. Un vacío que ya no parecía amenazante.

Esa noche no durmió. Pensó en abandonar la parroquia, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la voz tenía algo familiar, una ternura que parecía imposible de olvidar. Era como si hubiera escuchado ese mismo tono muchos años atrás, cuando aún era joven y creía sin temor.

Al amanecer, Esteban decidió rezar. De rodillas frente al altar, dejó caer lágrimas que había guardado durante meses. “Estoy cansado”, confesó. “No sé si puedo seguir.” El silencio lo abrazó hasta que escuchó de nuevo la voz: “Estoy contigo”. Esta vez, la frase no vino acompañada de miedo, sino de una calidez indescriptible.

El sacerdote abrió los ojos y vio algo que lo dejó sin aire: una pequeña figura luminosa, parada junto al primer banco. Parecía un niño de unos siete años, pero hecho de una luz blanca suave, casi transparente. No tenía rasgos definidos, pero transmitía una paz tan pura que el corazón de Esteban dejó de temblar.

Intentó hablar, pero no pudo. La figura se acercó lentamente. Cada paso iluminaba levemente el suelo. “Padre Esteban… ¿me recuerdas?”, preguntó el niño. Su voz no era de este mundo; era un eco cálido que rozaba el alma. El sacerdote buscó en su memoria, tratando desesperadamente de reconocer aquella presencia imposible.

Entonces recordó algo. Años atrás, había oficiado el funeral de un niño llamado Samuel, que murió a causa de una enfermedad rara. Esteban lo acompañó durante meses en el hospital. Samuel era dulce, curioso y valiente. Antes de morir, le tomó la mano y le dijo: “Cuando llegue al cielo, le pediré a Dios que cuide tu corazón.”

El sacerdote sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. “¿Samuel…?” susurró con un hilo de voz. La figura de luz asintió. “He vuelto porque pediste una señal. No estás solo. Nunca lo estuviste.” Esteban dejó caer el rostro entre las manos, llorando con una mezcla de asombro, dolor y esperanza.

Samuel se sentó a su lado, como cuando era niño. Aunque no tenía cuerpo físico, su presencia era real. “¿Por qué yo?”, preguntó Esteban entre sollozos. “Porque tu corazón siempre escuchó a los que sufren”, respondió la voz. “Pero olvidaste escucharte a ti mismo. Vine para recordarte tu propósito, el que Dios guardó para ti.”

El sacerdote cerró los ojos y respiró hondo. Sentía algo dentro de él renaciendo, como una brasa apagada que volvía a encenderse lentamente. Samuel continuó: “Dios no te ha abandonado. Tú te apartaste cuando dejaste de creer que tus lágrimas también importaban. Él quiere que vuelvas. No a la iglesia… sino a tu fe.”

La luz alrededor del niño comenzó a intensificarse, iluminando el templo con un resplandor cálido. Esteban tuvo miedo de que se desvaneciera. “¿Te irás?”, preguntó con la voz quebrada. Samuel sonrió. “No me voy. Solo regreso al lugar donde pude ver lo que tú aún no ves.” El sacerdote frunció el ceño, confundido.

“¿Qué es lo que yo no veo?”, preguntó finalmente. Samuel levantó su pequeño rostro luminoso hacia él y dijo: “El cielo te escucha incluso cuando tú no te escuchas.” Fueron palabras tan simples, pero tan profundas, que atravesaron cada duda, cada herida y cada noche de silencio que había cargado durante años.

La luz comenzó a ascender lentamente hacia el techo, como si una fuerza invisible la reclamara. “No te vayas aún…”, pidió Esteban con desesperación. Samuel respondió: “No estoy lejos. Cuando ayudes, cuando ames, cuando consueles… me verás en cada gesto.” Luego, la luz se deshizo en pequeños destellos que flotaron por toda la iglesia.

El templo volvió a quedar en silencio, pero un silencio distinto. Un silencio lleno. Esteban respiró profundamente y sintió una paz que no experimentaba desde su juventud. Miró la cruz del altar y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo miraba de vuelta. Sintió compañía, propósito, vida.

Durante las semanas siguientes, la comunidad notó un cambio radical en él. Su voz recobró esperanza. Sus misas estaban llenas de ternura y convicción. Los niños regresaron al templo, como atraídos por una alegría nueva. Y cada vez que escuchaba una risa infantil, Esteban sonreía, sabiendo que Samuel seguía acompañándolo.

Una noche, mientras apagaba las velas, escuchó un último susurro que lo hizo detenerse: “Gracias, padre.” No había miedo, solo gratitud. Un soplo de aire cálido recorrió la nave, acariciando su rostro como un abrazo invisible. Esteban cerró los ojos y respondió: “Gracias a ti, pequeño. Me devolviste el cielo.”

Desde entonces, cada amanecer era distinto. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no caminaba solo. Había recuperado la certeza de que la fe no siempre consiste en ver, sino en sentir. Y que a veces, las respuestas no llegan desde el cielo… sino desde una voz infantil que conoce el camino.

El sacerdote dedicó el resto de su vida a acompañar a quienes dudaban, a quienes sufrían, a quienes buscaban una señal. Les decía: “Dios habla en los lugares más inesperados. Incluso en una voz pequeña que creías perdida.” Y cada vez que decía esas palabras, sentía una luz suave brillar dentro de él.

Nunca contó a nadie la experiencia exacta de aquella noche. No porque dudara de ella, sino porque sabía que algunos milagros solo pueden entenderse desde el corazón. En silencio, guardó el recuerdo como un regalo sagrado, una prueba viva de que la fe no se había ido: solo estaba esperando una puerta abierta.

Los años pasaron, y Esteban envejeció. Pero jamás volvió a sentir aquel vacío doloroso. Y cada vez que el viento movía las cortinas del templo, él sonreía pensando que tal vez Samuel estaba jugando entre los bancos, recordándole que el cielo mantiene sus promesas. Incluso las hechas por un niño antes de partir.

Y así, el sacerdote que un día dudó de todo, aprendió que la fe no se sostiene en certezas absolutas, sino en susurros que tocan el alma en los momentos más oscuros. A veces basta una voz inocente para recordarnos que el amor sigue vivo, incluso cuando creemos haberlo perdido para siempre.