Un soldado volvió del frente con una promesa que tardó cuarenta años en cumplir. Cuando Tomás subió al autobús que lo devolvería a su pueblo, llevaba el uniforme arrugado, una mochila ligera… y una promesa pesada como un tanque. La guerra había terminado, pero el ruido de las explosiones seguía dentro de su cabeza. En el bolsillo interno de la chaqueta, guardaba una foto doblada y un papel con un nombre que no era el suyo.

En la foto aparecían dos jóvenes soldados sonriendo, llenos de barro y esperanza. Uno era él. El otro, su mejor amigo: Andrés. Entre ellos, apoyada en el hombro de Andrés, una chica de ojos brillantes: Lucía, la novia que él nunca tuvo, pero que escuchó nombrar tantas veces que sentía que la conocía. Ella era la razón de la promesa que lo acompañaba desde el frente.

El último día antes del ataque que se lo llevó todo, Andrés le puso la mano en el hombro a Tomás.

—Si yo no salgo de esta —dijo, con una seriedad que asustaba—, prométeme que volverás al pueblo y le dirás a Lucía que nunca dejé de amarla. Y que no tenga miedo de ser feliz, incluso sin mí.

Tomás quiso protestar, pero el rugido de la artillería interrumpió cualquier objeción.

Cuando el humo se disipó, Tomás seguía vivo. Andrés no. Lo encontró entre la tierra levantada, con los ojos abiertos mirando un cielo que él ya no vería cambiar de color. En su mano cerrada a medias, apretaba un pequeño medallón con la letra “L”. Tomás se arrodilló, temblando. Ahí entendió que la promesa ya no era un futuro posible; era una deuda inmediata.

Después del frente, lo devolvieron a una ciudad que ya no encajaba con lo que había visto. Recibió abrazos automáticos, discursos oficiales, silencios incómodos. Le dijeron “héroe”, cuando él se sentía apenas un sobreviviente por accidente. Durante años intentó juntar fuerzas para volver al pueblo donde vivía Lucía. Pero cada vez que lo pensaba, la culpa lo paralizaba.

¿Cómo mirarla a los ojos y decirle que el hombre que amaba no regresaría nunca? ¿Cómo soportar ser el portador de esa noticia, sabiendo que él estaba vivo y su amigo no? El miedo a romper otra vida con sus palabras lo hizo postergar la promesa. Un año. Dos. Cinco. Diez. Hasta que la vida se llenó de otros pendientes.

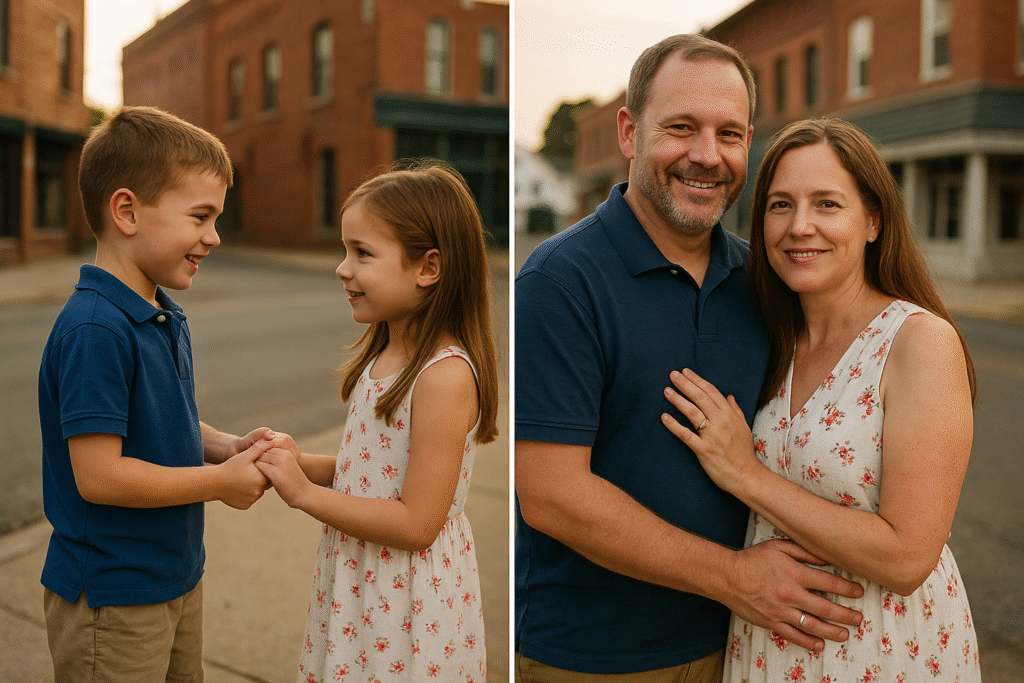

Tomás trabajó, se mudó, tuvo una esposa que nunca entendió los silencios que le nacían después de ciertas pesadillas. Tuvo hijos que le preguntaban poco y le exigían mucho. Se acostumbró a poner la guerra en una caja invisible que solo se abría cuando escuchaba fuegos artificiales o alguien encendía una moto demasiado cerca. Pero el papel con el nombre de Lucía seguía en el fondo de un cajón.

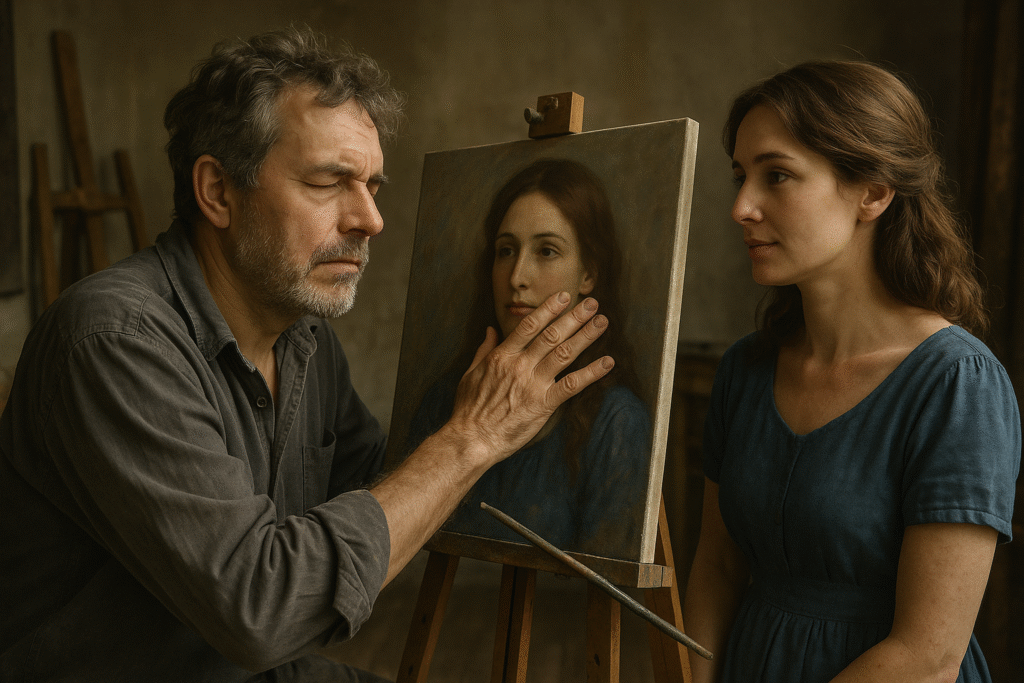

Pasaron los años como pasan los trenes que nadie quiere perder, hasta que un día se miró en el espejo y vio a un hombre de sesenta y tantos, con más arrugas que excusas. Su esposa había muerto hacía poco. Sus hijos vivían lejos, ocupados. La casa estaba demasiado silenciosa. Allí, entre recuerdos viejos, encontró otra vez la foto de Andrés y Lucía.

Se sentó en la cama con la foto en una mano y el papel amarillo en la otra. Leyó el nombre de la calle, el número del pueblo, escrito con bolígrafo tembloroso cuarenta años atrás. Sintió un golpe en el pecho. “Si no voy ahora —pensó—, nunca lo haré.” Y por primera vez en décadas, empacó una mochila no para huir de algo, sino para encararlo de frente.

El pueblo lo recibió con el olor conocido de pan recién hecho y polvo viejo. Todo parecía más pequeño, más silencioso, como si también hubiera envejecido. Preguntó por la dirección que llevaba arrugada en la mano. Una mujer en la tienda lo miró con curiosidad.

—Esa casa es de la familia de Lucía —dijo—. Pero ella ya no vive allí. Está en la residencia de mayores, al final de la avenida.

“Residencia de mayores.” La frase se le clavó con la contundencia de un disparo. Claro, pensó, si él se veía así en el espejo, ¿cómo esperaba encontrarla? ¿Joven, con trenzas y vestido azul como en la foto? El tiempo no perdona a nadie, pero la promesa seguía intacta. Caminó hacia la residencia con el corazón golpeándole el pecho como un tambor desbocado.

En la recepción, preguntó por ella.

—¿Lucía Márquez? —repitió la enfermera—. Sí, claro, la señora Lucía. Está en el jardín, le gusta sentarse al sol por la tarde. ¿Es usted familia?

Tomás dudó.

—No… pero tengo algo que decirle desde hace cuarenta años.

La enfermera lo miró con extrañeza, pero señaló el patio interior sin hacer más preguntas.

El jardín era pequeño pero luminoso. Había cuatro bancos, tres árboles y dos ancianos dormidos al calor suave. Ella estaba en una esquina, en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas y el cabello recogido en un moño blanco. Estaba leyendo un libro viejo. Tomás reconoció la inclinación de su cabeza. El tiempo la había cambiado, sí, pero el gesto… el gesto era el mismo.

Se acercó despacio, con la foto apretada en el bolsillo, como si esa imagen le diera valor.

—¿Lucía? —preguntó con voz baja.

Ella levantó la mirada, primero con curiosidad, luego con esa sospecha de quien busca en la memoria un rostro conocido.

—Sí —respondió—. ¿Nos conocemos?

Tomás tragó saliva.

—No… y sí. Me llamo Tomás. Fui amigo de Andrés… en la guerra.

El nombre hizo que el mundo se detuviera unos segundos. Los ojos de Lucía, apagados por costumbre, se humedecieron de golpe.

—Andrés… —susurró—. Él también tenía un amigo de ese nombre… Tomás.

Él asintió, incapaz de disimular el temblor en sus manos.

—Ese era yo.

La mujer cerró el libro de golpe.

—Pensé que… —dijo, sin terminar la frase—. Pensé que todos los que se fueron allí, se quedaron allí.

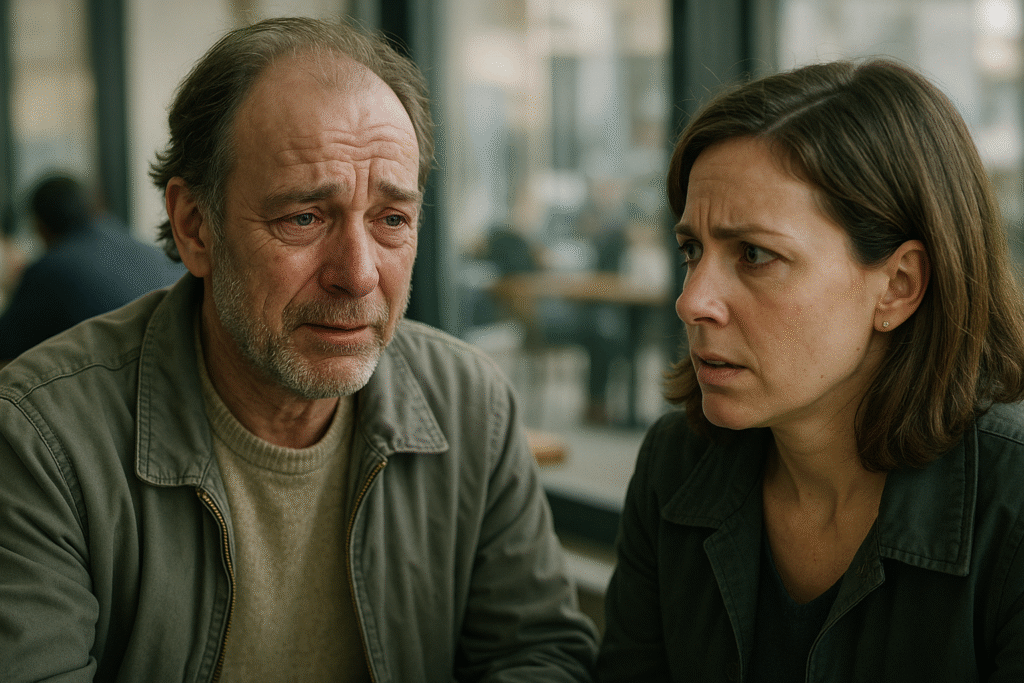

Tomás se sentó en el banco frente a ella. Hubo un silencio denso, lleno de fantasmas.

—Andrés… —empezó él— no volvió.

Lucía asintió, con la calma de quien ya lloró todas las lágrimas posibles.

—Lo supe —dijo—. Su madre recibió una carta. Pero nunca dijo nada más. Yo solo me quedé con la última foto que me mandó… y con la costumbre de hablarle cada noche, como si todavía pudiera escucharme.

Tomás respiró hondo.

—Él me pidió que volviera —continuó—. Que te dijera algo si él no lo lograba.

Sus ojos se encontraron por primera vez sin barreras.

—Tardaste —respondió ella, y en esa palabra había reproche, ironía y una ternura inesperada.

Tomás inclinó la cabeza.

—Sí. Tardé cuarenta años. No supe cómo decirte que el hombre que amabas no iba a volver.

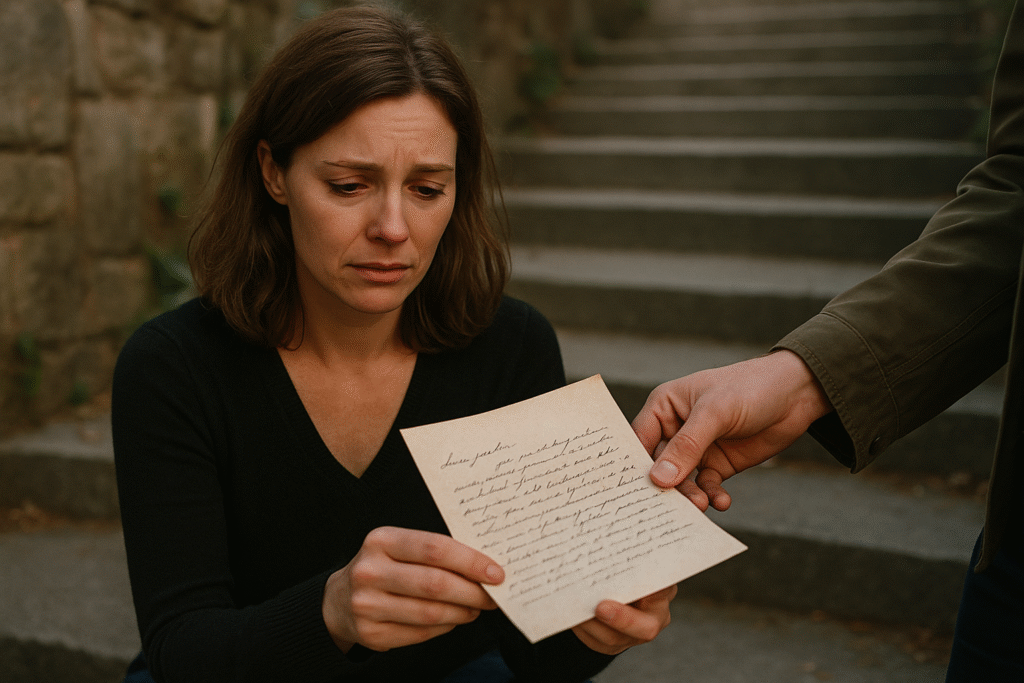

Sacó la foto del bolsillo y se la tendió. Lucía la tomó con dedos temblorosos. Sus labios se curvaron en una sonrisa que parecía venir del pasado.

—El banco de la plaza… —susurró—. Este día fue antes de irse. ¿Quién tomó esta foto?

—Yo —respondió Tomás—. Y también fui quien le prometió que vendría a verte.

Hizo una pausa.

—Me pidió que te dijera algo muy concreto.

Respiró, temiendo ahogarse en medio de aquella frase que lo había perseguido por décadas.

—Me dijo: “Si no vuelvo, dile a Lucía que nunca dejé de amarla ni un solo día. Y que no se quede sola por mi culpa. Que, aunque sea con otro, se permita ser feliz.”

La voz de Tomás se quebró al final. Había repetido esas palabras mil veces en su cabeza. Nunca antes en voz alta.

Lucía cerró los ojos, y dos lágrimas gruesas rodaron por sus mejillas. No era sorpresa lo que sentía; era una mezcla de confirmación y duelo renovado.

—Siempre lo supe —dijo al fin—. Aunque nadie me lo dijera. Su forma de escribir, sus silencios, sus miedos. Andrés amaba como quien tiene prisa, porque intuía que el tiempo no le iba a alcanzar.

Tomás la miró, sintiendo por primera vez que el peso que lo aplastaba comenzaba a moverse.

—Perdóname por tardar tanto —murmuró—. Fui cobarde. Tenía miedo de romperte más de lo que ya estabas rota.

Lucía lo miró con una lucidez que atravesaba arrugas, años y excusas.

—No eres el único que tuvo miedo —respondió—. Yo también. Me daba miedo preguntar, me daba miedo saber más. Nos protegimos tanto… que nos dejamos incompletos.

Se quedaron un rato en silencio, dejando que el viento moviera las hojas del jardín. No se trataba solo de dos viejos hablando de un muerto; eran dos fragmentos de la misma historia que, por fin, encajaban.

—¿Te casaste? —preguntó él.

—Sí —respondió ella—. Con un buen hombre. No era Andrés, pero supo sostener mi tristeza sin pedir explicaciones. Murió hace diez años. Lo quise. De otra manera, pero lo quise.

Él asintió, con un brillo de respeto en la mirada.

—Yo también me casé —contó—. Tuve hijos, trabajo, rutinas. Pero había noches, algunas, en que me despertaba con tu nombre en la cabeza. No porque te amara, sino porque me atormentaba la promesa que no cumplía. Andrés se interponía entre mis sueños y mi conciencia.

—Y ahora la has cumplido —dijo Lucía, acariciando la foto—. Aunque sea tarde, lo hiciste.

Tomás soltó el aire, como si llevara cuarenta años conteniéndolo.

—No sé si sirve de algo…

Ella lo interrumpió con una sonrisa dulce.

—Sirve para mí —afirmó—. Y para ti. Sirve para que ahora, cuando pienses en él, no solo recuerdes su muerte, sino también el mensaje que quiso dejar aquí, en este banco, conmigo.

Pasaron los días, y Tomás comenzó a visitar la residencia con frecuencia. Al principio, se repetía a sí mismo que era para “asegurarse de que Lucía entendiera bien todo”. Pero con cada visita, se dio cuenta de que ya no iba solo por la promesa. Iba porque conversar con ella era como mirar un espejo donde el pasado y el presente se daban la mano.

Lucía le hablaba de Andrés con naturalidad, sin dramatismo. Le contaba cómo se conocieron de niños, cómo se peleaban por tonterías, cómo se reconciliaban en la puerta de la iglesia.

—Él no era perfecto —decía—. Pero conmigo fue honesto. Incluso en su miedo.

Tomás se permitía contarle cosas del frente que nunca había dicho en voz alta. Entre ellos nació una complicidad extraña: el sobreviviente y la que se quedó esperando noticias.

Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, Lucía le hizo una pregunta inesperada:

—Tomás… ¿te has perdonado?

Él la miró sorprendido.

—No sé si tengo derecho a hacerlo —respondió—. Hay nombres que nunca volví a decir por respeto a los que se quedaron allá. Hay risas que no me permití. Me acostumbré a vivir como de prestado.

—Yo me enojé contigo muchos años sin conocerte —confesó ella—. Pensaba que habías convencido a Andrés de irse, que lo empujaste hacia esa guerra absurda. Me inventé historias para justificar su ausencia. Y solo ahora entiendo que la vida no necesitó ayuda para ser cruel.

Tomás bajó la cabeza.

—Si pudiera volver atrás…

Lucía negó, con una calma firme.

—No podemos. Pero podemos mirarlo de frente, por fin.

En una de sus últimas conversaciones profundas, ella lo sorprendió con otra confesión.

—Sabes —dijo, con una sonrisa tímida—, siempre tuve curiosidad por ti. Andrés hablaba tanto de su “amigo Tomás” que a veces me daba celos. Decía que tú eras el único que lo hacía reír cuando el miedo lo paralizaba.

Él sonrió, emocionado.

—Y yo tenía curiosidad por ti. Sentía que te conocía, sin haber escuchado jamás tu voz.

Se miraron con una mezcla de ternura y melancolía.

—Supongo que era inevitable que nos encontráramos algún día —concluyó ella—. Éramos las dos mitades de la historia de un hombre que se fue demasiado pronto.

Tomás asintió.

—Y él era el centro de un puente que tardó cuarenta años en construirse entre nosotros.

El tiempo siguió su curso. Los pasos de Lucía se hicieron más lentos, su voz más suave, su memoria a veces se nublaba. Pero nunca olvidaba preguntar:

—¿Trajiste la foto?

Tomás siempre la llevaba consigo, aunque ya se la hubiera mostrado mil veces. A veces se la entregaba y la dejaba revivir ese instante congelado. Otras, se limitaba a describirle la escena, cerrando los ojos mientras hablaba, como si ellos también estuvieran allí, sentados en aquel banco, tres jóvenes que aún no sabían cuánto dolía el futuro.

Una mañana fría, Tomás llegó al jardín y no la encontró en su silla de siempre. Preguntó por ella en recepción. La enfermera bajó la mirada.

—La señora Lucía falleció anoche —dijo con voz suave—. Se fue tranquila. Tenía la foto en la mano.

Tomás sintió que el pecho se le vaciaba por dentro. No era la primera vez que la muerte le arrebataba a alguien, pero esta vez, al menos, no quedaban palabras pendientes.

Pidió un minuto en su habitación. Allí, junto a la cama hecha, sobre la mesita, vio la foto de Andrés y Lucía, y a un lado un papel. Lo tomó. Era una nota breve, con letra temblorosa:

“Gracias por cumplir la promesa. Dile a Andrés, cuando pienses en él, que lo esperé… y que al final, la vida me dio la verdad que necesitaba. Lucía.”

Tomás se sentó en la silla y sintió que las lágrimas, por fin, salían sin resistencia. No eran solo por Lucía, ni solo por Andrés. Eran por el joven que fue, por el hombre que cargó cuarenta años con una promesa sin cumplir, por las noches silenciosas en las que se preguntó si aún estaba a tiempo de hacer algo bien.

Al salir de la residencia, el cielo estaba despejado. Caminó hasta el pequeño parque frente al edificio y se sentó en un banco. Sacó la foto y la nota, y las sostuvo contra el pecho.

—Lo hice, amigo —susurró, mirando hacia arriba—. Me tomó demasiado, pero lo hice. Ella supo lo que sentías. Ya no eres solo una ausencia. Eres una historia completa.

En ese instante, entendió algo que nunca antes había podido ver con claridad: la promesa no había sido solo para Lucía. También era para él. Para obligarlo a no huir siempre del dolor, para enseñarle que enfrentar la verdad, por dura que sea, puede sanar más que esconderla. Que hablar del pasado, aunque tarde, lo vuelve menos pesado.

Desde entonces, cada año, el día que la guerra terminó, Tomás volvía al pueblo. Dejaba flores en la pequeña placa con los nombres de los caídos, y luego se sentaba en el banco del parque, con la foto en la mano. A quien se sentaba a su lado y preguntaba, les contaba la historia. No como tragedia, sino como advertencia llena de humanidad.

Les decía:

—No dejen promesas para mañana si su corazón sabe que debe cumplirlas hoy. El tiempo no siempre perdona, y las personas tampoco. Pero si todavía pueden hablar con alguien, decirle lo que sienten, pedir perdón o agradecer… háganlo. No esperen cuarenta años como yo.

Y mientras hablaba, sentía que, en algún lugar, dos jóvenes reían otra vez.

Ese soldado volvió del frente con una promesa que tardó cuarenta años en cumplir. Pero cuando por fin la honró, entendió que el verdadero enemigo nunca fue solo la guerra, sino el miedo a mirar de frente lo que dolía. Y que, a veces, el acto más valiente no es sobrevivir al campo de batalla, sino regresar al lugar donde te esperan las palabras que nunca dijiste.