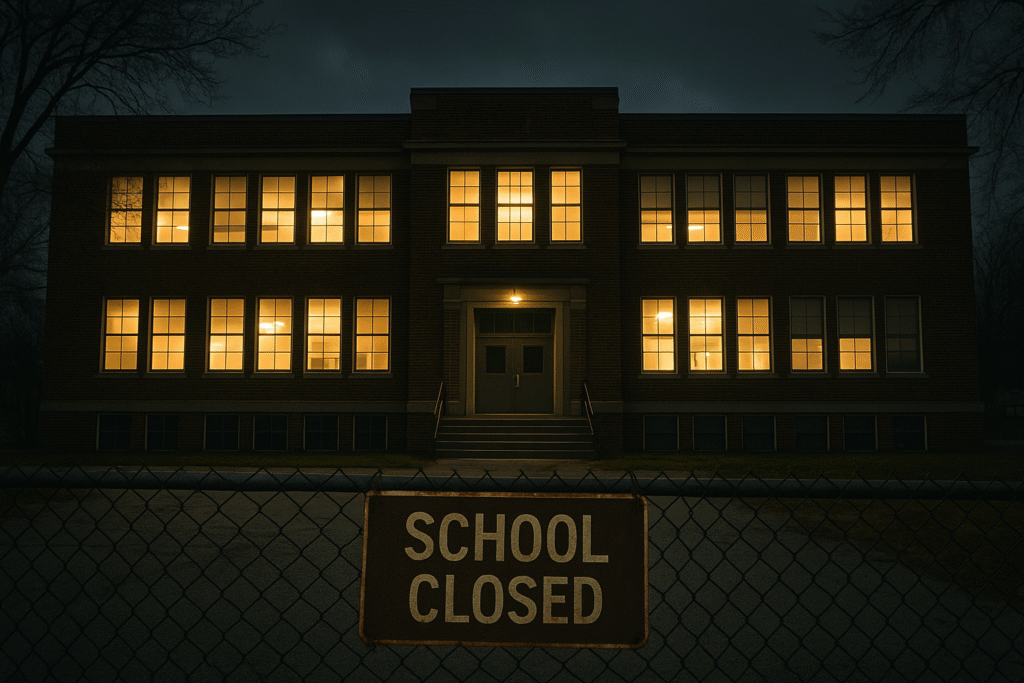

Una escuela cerrada tenía luces encendidas cada noche. La vieja escuela San Martín llevaba veinte años abandonada, cubierta de polvo, leyendas y silencio. Pero cada noche, sin falta, sus ventanas se iluminaban como si clases enteras siguieran vivas en su interior. Algunos lo llamaban un fallo eléctrico. Otros, un fenómeno imposible. Para Lucía, periodista local, aquello era un misterio que debía revelarse.

La primera noche que fue a observar, se quedó dentro de su auto, estacionada frente al portón oxidado. A las once en punto, todas las aulas del segundo piso se encendieron. No parpadeaban. No fluctuaban. Era luz estable, como si alguien realmente estuviera trabajando dentro. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda.

Tomó su cámara y empezó a tomar fotos. Pero cada vez que apuntaba hacia las ventanas encendidas, las imágenes salían negras, distorsionadas o completamente vacías. Probó con video. Igual resultado. La escuela parecía absorber cualquier intento de registrar lo que ocurría dentro, como si la luz fuera consciente de ser observada.

Decidió aproximarse al portón, aunque la idea le revolvía el estómago. Apenas dio dos pasos, escuchó risas infantiles a lo lejos. No eran risas alegres, sino ecos fríos, prolongados, provenientes del patio interior. Lucía retrocedió por instinto. Las luces seguían encendidas, firmes, vigilantes. Algo en el aire parecía contener respiraciones invisibles.

Regresó a su auto y revisó archivos antiguos. Descubrió que la escuela cerró tras un incendio ocurrido durante un festival. Tres alumnos desaparecieron ese día sin dejar rastro. Nunca se encontraron cuerpos ni pertenencias. El expediente concluía que probablemente huyeron antes del desastre. Pero los padres afirmaban haberlos visto entrar y jamás salir.

Lucía sintió que la historia había despertado algo más profundo dentro de ella. Quiso marcharse, pero cada noche volvía, incapaz de ignorar lo que ocurría. Las luces encendidas parecían llamarla. Como si la escuela quisiera contar su propia versión. Como si le susurrara que la verdad estaba escondida entre muros carbonizados y recuerdos sepultados.

La tercera noche decidió entrar. Escaló la reja con dificultad, tratando de no hacer ruido. El silencio interior era tan denso que podía escucharse su respiración como un tambor. La luz del pasillo principal se encendió al instante. Era imposible. No había electricidad desde hacía décadas. Sin embargo, allí estaba: un resplandor amarillo, tibio, vivo.

Caminó lentamente, grabadora en mano, registrando cada ruido. Los pasos resonaban como si alguien más caminara detrás. A veces sentía un tirón suave en la ropa, como si manos invisibles intentaran detenerla. En una pared vio dibujos infantiles aún intactos: líneas torcidas de casas, soles y figuras humanas. Todas con ojos negros, vacíos.

Sintió un viento helado golpearla por la espalda. Cuando volteó, vio cómo la puerta del aula nueve se abría lentamente por sí sola. Un chirrido profundo atravesó el pasillo. La luz dentro del aula se encendió repentinamente, iluminando pupitres antiguos, papeles quemados y una pizarra donde alguien había escrito: “Estamos aquí”. Lucía tragó saliva.

Entró al aula con pasos cortos. Su linterna se apagó al instante. La luz del techo era la única guía. Sobre los pupitres había cuadernos abiertos, con páginas recién escritas. No tenían polvo ni quemaduras. Eran perfectos. En cada página se repetía la misma frase: “Ayúdanos a salir”. Las letras parecían temblar, como recién escritas.

De pronto, las sillas comenzaron a moverse lentamente, como si fueran empujadas por cuerpos invisibles. Lucía retrocedió hasta sentir la espalda contra la pizarra. Su corazón golpeaba con fuerza. Podía escuchar respiraciones infantiles alrededor, suaves, quebradas, como si lloraran. La luz parpadeó por primera vez. Algo más estaba por aparecer.

En el centro del aula, una figura comenzó a materializarse: primero un contorno, luego una silueta completa. Era un niño. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Levantó un brazo y señaló a Lucía. La voz no salió de su boca, sino de todas las paredes a la vez: “Tú nos viste”. Ella se paralizó.

No entendía a qué se refería. El niño dio otro paso y su cuerpo emitió un crujido extraño, como madera quemada moviéndose. Varias siluetas más aparecieron detrás de él, formando un semicírculo. Todos señalaban a Lucía. Al mismo tiempo, una ráfaga de imágenes golpeó su mente: humo, gritos, una puerta cerrándose… y ella, niña, huyendo.

Recordó de golpe. Ella estuvo allí el día del incendio. Había asistido al festival. Y sí… vio a tres niños atrapados en un salón. Pero el miedo la paralizó. Corrió sin avisar a nadie. Bloqueó ese recuerdo por completo. Su vida siguió, mientras ellos quedaron encerrados, invisibles, olvidados por todos excepto por la oscuridad que los reclamó.

El niño sin rostro se acercó más. Tocó su mano. La piel de Lucía se heló al instante. En ese contacto sintió su desesperación, sus últimos momentos, su soledad eterna. “Ayúdanos”, repitió la voz multiplicada. Las luces del aula comenzaron a fallar violentamente. Las sombras se agitaban como si fueran agua hirviendo.

Lucía cayó de rodillas, llorando, pidiendo perdón. “No sabía… era una niña… tenía miedo…” Pero las figuras no se movían. Solo la miraban. Ella entendió lo que debía hacer. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta trasera del aula, aquella que nunca abrió el día del incendio, y tiró de la manija con fuerza indescriptible.

La puerta, oxidada por décadas, se abrió finalmente. Un viento cargado de cenizas salió disparado hacia el pasillo. Las luces se apagaron todas al instante. El silencio volvió como un golpe seco. Lucía respiró temblando, esperando cualquier cosa. Pero no ocurrió nada. El aula quedó completamente oscura, quieta, vacía.

Cuando encendió su linterna, vio que los cuadernos habían desaparecido. Los pupitres estaban quemados nuevamente. La frase de la pizarra había sido borrada. Y ya no había ninguna figura en la sala. La escuela estaba… normal. Vacía. Abandonada. Como si nada hubiera ocurrido. Como si la luz hubiera cumplido su propósito.

Al salir, una última luz quedó encendida en la ventana del segundo piso. Parpadeó tres veces, suave, casi agradecida… y se apagó para siempre. La escuela volvió a quedar en completa oscuridad. Lucía cruzó el portón con lágrimas silenciosas. Sabía que, de alguna manera, aquellas almas infantiles finalmente habían sido liberadas.

Esa noche, la ciudad notó algo extraño: por primera vez en veinte años, ninguna luz se encendió en la vieja escuela. Algunas personas celebraron diciendo que por fin arreglaron el fallo eléctrico. Otros sintieron un vacío inesperado, como si algo se hubiera despedido sin hacer ruido. Lucía guardó silencio, pero entendió perfectamente lo ocurrido.

En su casa, dejó sobre la mesa un cuaderno encontrado afuera del portón. No recordaba haberlo recogido. Lo abrió por curiosidad. En la primera página, escrita con letra infantil temblorosa, había una sola frase: “Gracias por volver por nosotros”. Lucía cerró el cuaderno con una mezcla de paz y tristeza profunda en el alma.

Desde ese día, nunca más se encendieron luces en la escuela San Martín. Y los vecinos dicen que, en las noches más frías, se escucha el leve eco de niños corriendo felices, como si finalmente hubieran salido al recreo eterno que siempre esperaron. Lucía sonríe cuando lo escucha. Porque, de alguna manera, ella también fue liberada.