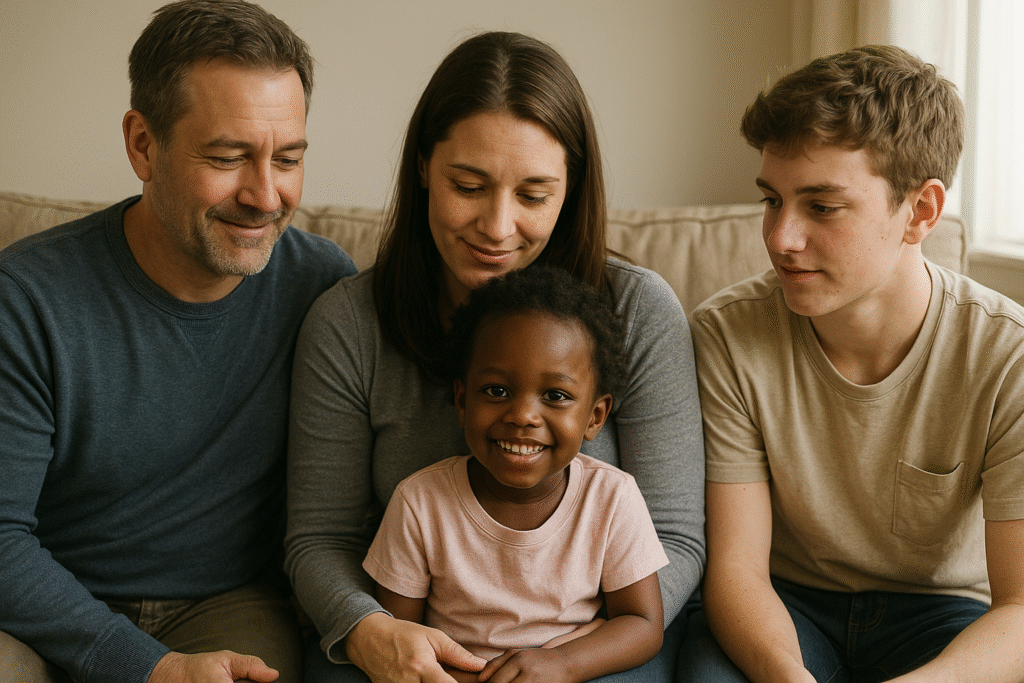

Una familia adoptó a una niña que nadie recordaba haber puesto en la lista. La niña no estaba en la lista.

Eso fue lo primero que me llamó la atención aquel día en el despacho frío de Servicios Sociales, con las paredes color crema y el olor rancio a café recalentado. En la carpeta de mi madre solo aparecía un nombre: Daniel Herrera, seis años, ojos oscuros, antecedentes de abandono. Nadie mencionó jamás a una niña.

Sin embargo, cuando la puerta se abrió, la trabajadora social entró con dos niños de la mano. Daniel, delgado, con las zapatillas desabrochadas, y a su lado una niña de unos ocho años, trenzas mal hechas, vestido rosa desteñido. La niña no miraba ni a mi madre ni a mi padre. Me miró a mí. Fue como si ya me conociera.

—Debe haber un error —dijo mi padre, levantando la mano tímidamente—. Solo hemos sido aprobados para un niño, Daniel.

La trabajadora social frunció el ceño, hojeó los papeles, pasó las hojas hacia atrás y adelante.

—Aquí está —murmuró—. Sofía. Figura como parte del mismo expediente. ¿No les hablaron de ella?

Nos miramos entre los tres, confundidos, negando al mismo tiempo. Nadie recordaba un segundo nombre.

—Es imposible —susurró mi madre—. Yo… lo habría recordado.

La trabajadora social se mordió el labio.

—Últimamente el sistema está fatal. Pero… —levantó la vista, insegura—. No puedo devolverla al centro solo porque “no recuerdan”. Aquí firma que aceptan al menor o menores asociados a este expediente.

Nos mostró una fotocopia. Al final, en la firma, estaba el garabato de mi madre. Sobre el texto: “Aceptamos la guarda de Daniel y Sofía”.

Mi madre palideció.

—Yo no firmé eso —dijo con voz hueca—. Quiero decir, firmé, pero… solo me hablaron de Daniel, se lo juro.

La trabajadora social suspiró.

—Mire, podemos revisar esto después con calma. Hoy, lo importante es que los niños no pasen otra noche allí. Si mañana resulta que hubo un error, se… solucionará.

Hizo una pausa, consciente de lo que implicaba esa palabra.

Yo seguía mirándola a ella. A Sofía.

No parecía asustada, ni perdida, como suelen describir a los niños en estos casos. Estaba tranquila, casi solemne. Sostenía una mochilita azul con ambas manos, pegada al pecho. Y seguía clavando los ojos en mí, como si estuviera esperando que dijera algo.

—Hola —atiné a murmurar—. Yo soy Marcos.

Ella sonrió apenas.

—Ya sé quién eres —respondió.

Su voz fue un hilo suave, pero me heló la espalda. Mis padres se giraron hacia ella, sorprendidos.

—¿Te lo han dicho en el centro, cariño? —preguntó mi madre—. ¿Te hablaron de nosotros?

La niña negó con la cabeza.

—Yo solo sé —dijo, como si fuera lo más normal del mundo— que él es Marcos. Y que tú eres mamá. Y él, papá.

Lo señaló a cada uno con una seguridad inquietante.

El camino a casa fue raro. Daniel dormía apoyado en el hombro de mi padre, agotado. Sofía, en cambio, no dejaba de mirar por la ventana del coche, como si estuviera revisando que todo siguiera en su sitio, que las calles fueran donde tenían que estar. Cada vez que el semáforo se ponía en rojo, se inclinaba un poquito hacia el parabrisas.

—¿Es la primera vez que sales de la ciudad? —le pregunté.

—No —contestó sin apartar la vista—. Ya he pasado por aquí.

Señaló una esquina cualquiera, con una farmacia y un kiosco de revistas.

—Antes había una panadería —comentó—. Aquí comprábamos pan los domingos.

Me quedé callado. Esa panadería había cerrado cuando yo tenía nueve años, después del accidente.

Nadie hablaba de “el accidente” en casa. Era una palabra prohibida, una zona muerta en las conversaciones. Si se escapaba en algún contexto, el aire se volvía más denso y alguien cambiaba de tema. Yo había aprendido a respetar ese silencio, aunque a veces me doliera en los huesos, como cuando va a llover y uno sabe sin mirar al cielo.

Cuando llegamos, Sofía no preguntó qué era qué. No pidió que le enseñáramos la casa. Entró como quien vuelve, no como quien llega. Dejó la mochilita junto al mueble de la entrada, se quitó los zapatos donde siempre insistían que lo hiciéramos… y caminó directa hacia el pasillo.

—La habitación azul es la mía, ¿verdad? —preguntó, volviendo la cabeza hacia nosotros.

Mi madre casi dejó caer las llaves.

La habitación azul había sido mía cuando era pequeño. Después, mis padres la pintaron de blanco y la llenaron de cajas. Decían que era “el cuarto de los trastos”. Pero antes… antes había sido de alguien más. Un nombre me rozó la garganta, pero se deshizo antes de salir. Como una palabra que sabes que existe, pero no consigues recordar.

—¿Quién te dijo eso, Sofía? —preguntó mi padre, esforzándose por sonar alegre—. Aún no hemos decidido qué habitación será la tuya.

La niña torció la cabeza, confundida.

—Siempre ha sido la mía —dijo despacio—. Tiene las estrellas pegadas en el techo.

Mi madre soltó un jadeo. Yo la miré, confundido.

—Las quitamos —susurró—. Las quitamos hace años.

Entramos al cuarto.

Allí estaban.

Las estrellas fluorescentes que mi madre había despegado una tarde llorando, creyendo que yo no la veía, volvían a brillar en el techo, formando la misma constelación torpe que yo recordaba de niño. Estaban limpias, nuevas, como recién colocadas.

—Esto no… —balbuceó mi padre—. Tal vez nunca las quitamos.

Yo sabía que sí. Porque aquella tarde la vi arrancarlas una a una, con los dedos temblando.

Sofía caminó hasta la cama y pasó la mano por la colcha, como probando la textura de algo familiar.

—Huele igual —dijo, cerrando los ojos.

—¿Igual que qué? —pregunté.

Abrió los ojos y me miró directamente. En ellos vi algo que no supe nombrar. No era maldad. Era… una tristeza vieja.

—Igual que cuando aún éramos todos —respondió.

Aquella noche, Daniel durmió en mi antigua habitación y Sofía en la azul. Yo no pegué un ojo. Escuchaba ruidos en el pasillo, pasos pequeños descalzos. Me levanté dos veces; la primera, Sofía estaba sentada en la oscuridad del salón, mirando la ventana.

—No puedes dormir —dijo sin volverse.

—Tú tampoco —repliqué, encendiendo la lámpara.

Parpadeó ante la luz, sin molestarse.

—Es que aquí cada cosa tiene un recuerdo. Tengo que acordarme de todos.

Me senté frente a ella, a una distancia prudente.

—¿Cuánto tiempo estuviste en el centro? —pregunté—. ¿Tienes hermanos?

Sofía clavó la vista en mis manos. Tenía la sensación de que podía ver más allá de la piel.

—Tuve uno —dijo—. Era muy pesado, pero lo quería. Me llamaba “bicho”. Me hacía cosquillas hasta que lloraba de risa.

Mi estómago se contrajo. Yo solía llamar así a… alguien.

—¿Cómo se llamaba tu hermano? —pregunté, casi en un susurro.

Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste.

—Marcos —respondió—. Igual que tú.

El corazón me dio un vuelco.

—Eso es casualidad —intenté bromear—. Marcos es un nombre muy común.

Sofía me miró como si hubiera dicho una tontería monumental.

—No es casualidad. Tú lo sabes.

Y, por primera vez, sentí verdadero miedo.

Al día siguiente, mi madre estaba extrañamente callada. Movía las tazas de desayuno como si estuviera en piloto automático. Daniel jugaba con un cochecito en el suelo. Sofía bebía cacao, seria, como una señora mayor en cuerpo de niña.

—¿Dormiste bien, Sofía? —preguntó mi madre, esforzándose por sonar normal.

—Sí, mamá —respondió, sin dudar.

La palabra flotó entre nosotras como una piedra lanzada a un lago seco.

Mi madre apretó la taza con fuerza.

—No me llames así —dijo, con voz suave, pero tensa.

Sofía ladeó la cabeza.

—¿Por qué? Siempre te he llamado así.

—Nos conocimos ayer —insistí, metiéndome donde no me llamaban, pero incapaz de callar—. Ayer fue la primera vez que nos vimos, Sofía. Antes estabas en el centro, ¿recuerdas?

La niña frunció el ceño, como si tuviera un dolor de cabeza.

—Yo… —se llevó la mano a la frente—. Estaba en otro sitio. Era como un sitio sin ventanas. Pero no era un centro. Olía a hospital. Olía a metal.

El silencio se hizo cuchillo.

Mi padre, que doblaba un periódico sin leerlo, lo dejó sobre la mesa.

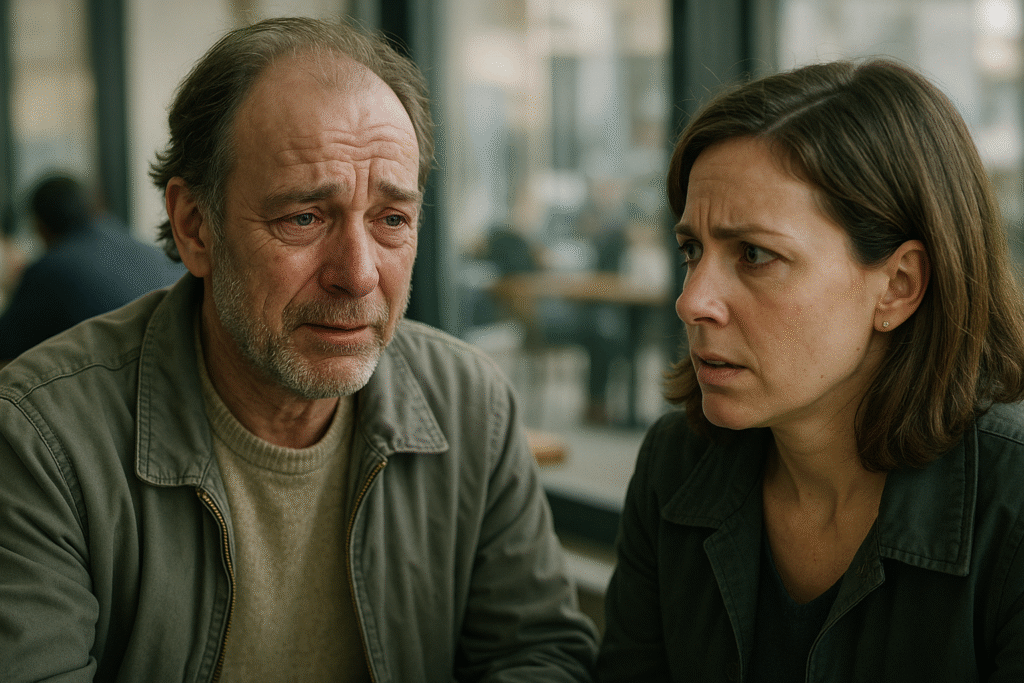

—Deberíamos llamar a la trabajadora social —dijo—. Revisar lo de los expedientes.

Lo hizo ese mismo día, pero nadie respondió. Llamó, dejó mensajes, envió correos. Pasaron horas.

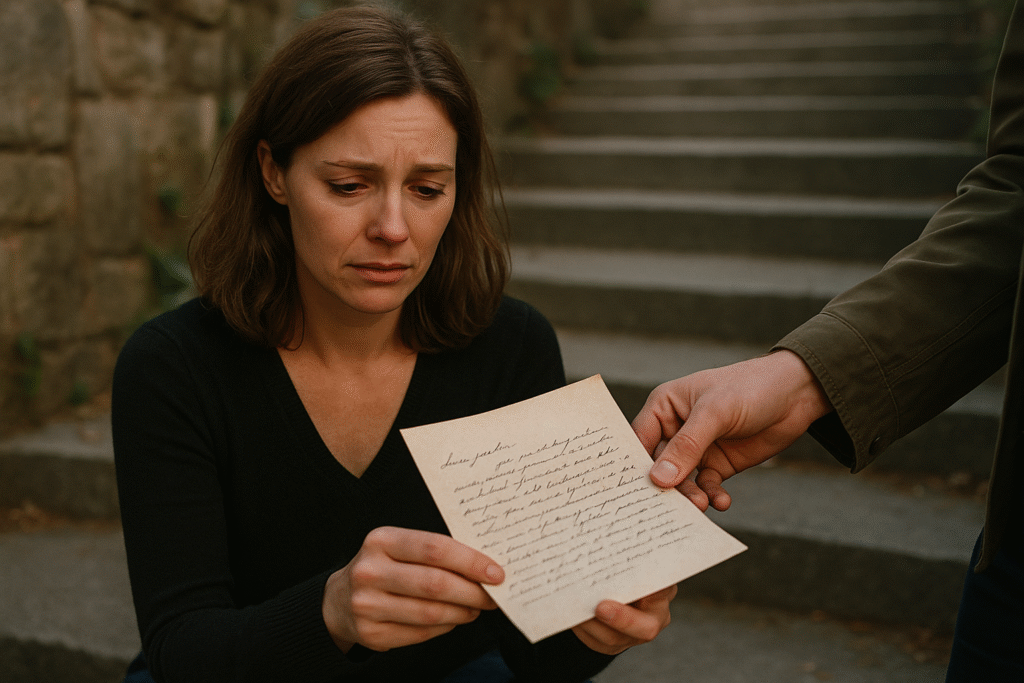

Por la tarde, lo llamaron de vuelta. Otra voz, otro tono.

—Disculpe —dijo el hombre al teléfono—, pero en nuestros registros no aparece ninguna Sofía asociada a su expediente. Solo un menor, Daniel Herrera.

Mi padre me miró fijo mientras hablaba.

—La trabajadora que nos entregó a los niños ayer nos dijo…

—Señor —lo interrumpieron—. Ayer no hubo entregas en esa oficina. De hecho, la trabajadora a la que menciona… lleva de baja desde hace una semana.

El color le abandonó el rostro.

—Pero yo la vi —susurró—. Ella vino. Estaba aquí. Tenía a los dos niños.

—Tal vez confunda las fechas —propuso el hombre, en tono burocrático—. Puedo enviarles una copia del expediente por correo electrónico.

Cuando colgó, la casa parecía más pequeña.

—¿Qué te dijeron? —preguntó mi madre, sin atreverse a alzar la voz.

—Dicen que Sofía no existe en sus papeles —respondió mi padre—. Para ellos solo tenemos a Daniel.

Mi mirada se fue sola hacia el corredor. Sofía estaba asomada, abrazando su mochilita azul, escuchándolo todo. Pero no parecía sorprendida. Solo… resignada.

—Eso ya ha pasado antes —dijo, despacio—. A veces me olvidan en los papeles.

Me acerqué a ella.

—¿Qué quieres decir con eso?

—Que un día estoy, y al siguiente no —explicó—. En las listas, en las fotos, en las conversaciones. Se les borra mi nombre. Pero aquí… —se tocó el pecho—. Aquí sigo.

Su frase me atravesó más de lo que quise admitir. Yo también tenía nombres borrados en mi mente. Caras difuminadas a la fuerza.

Esa noche, soñé con la panadería de la esquina que ya no existía, y con una niña de trenzas corriendo por delante de mí.

En el sueño la llamaba por un nombre que no conseguía recordar al despertar.

Los días siguientes se organizaron en torno a pequeñas rarezas. Sofía sabía dónde estaban las cosas que incluso yo había olvidado: los platos de Navidad, las fotos antiguas, el muñeco que mi madre me dijo que se había perdido en una mudanza. Ella lo sacó de una caja en el trastero.

—Lo escondiste aquí cuando te peleaste con papá —me dijo.

Yo no recordaba haberlo hecho. Hasta que, de pronto, sí.

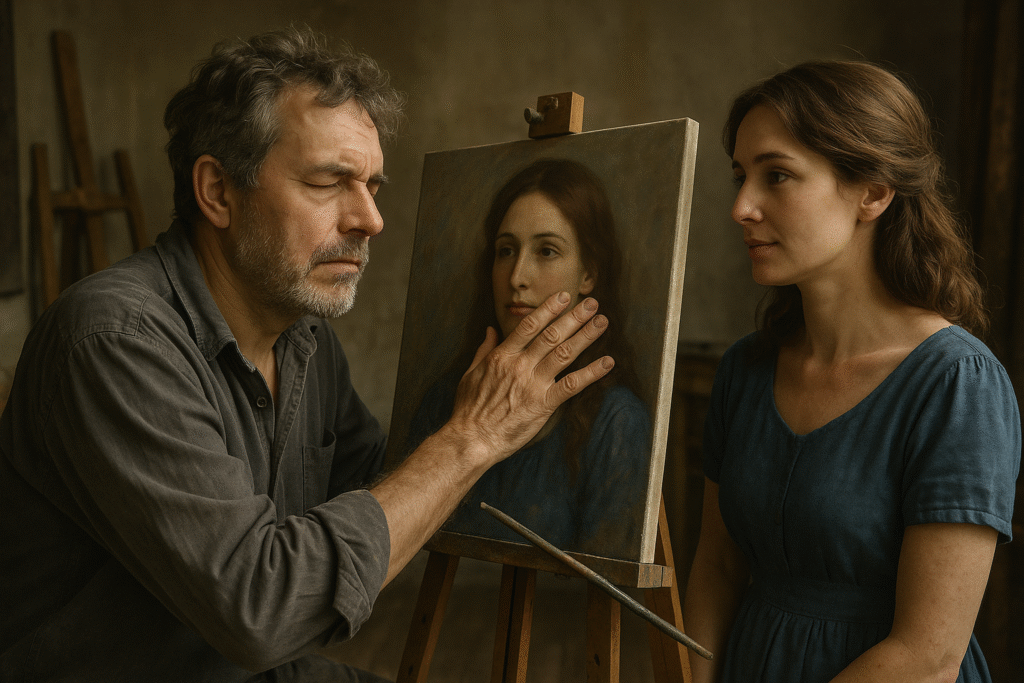

Las fotos también empezaron a cambiar.

Al principio pensé que era cosa mía, que mi mente me jugaba trucos. Pero una tarde, ordenando el álbum del salón, algo me detuvo. En una foto de mi séptimo cumpleaños, donde siempre me había visto solo frente a la torta, ahora había dos niños. Yo, con la camiseta de dinosaurio, y a mi lado una niña con vestido rosa, soplando velas conmigo.

—Mamá —llamé, con la voz quebrada—. Ven un segundo.

Ella llegó secándose las manos en el delantal. Miró la foto. La vi palidecer poco a poco.

—Esa foto… —susurró.

—¿La recuerdas así? —pregunté—. ¿Éramos dos?

Sus ojos se llenaron de algo que no supe si era miedo o alivio.

—La tiré —murmuró—. Esa foto la tiré. No quería verla más.

Su mano tembló cuando la pasó por encima del plástico.

—¿Cómo ha vuelto?

Detrás de nosotros, Sofía se acercó despacio.

—Nunca te fuiste —le dijo mi madre sin darse cuenta, mirando la imagen—. Fui yo la que te borró.

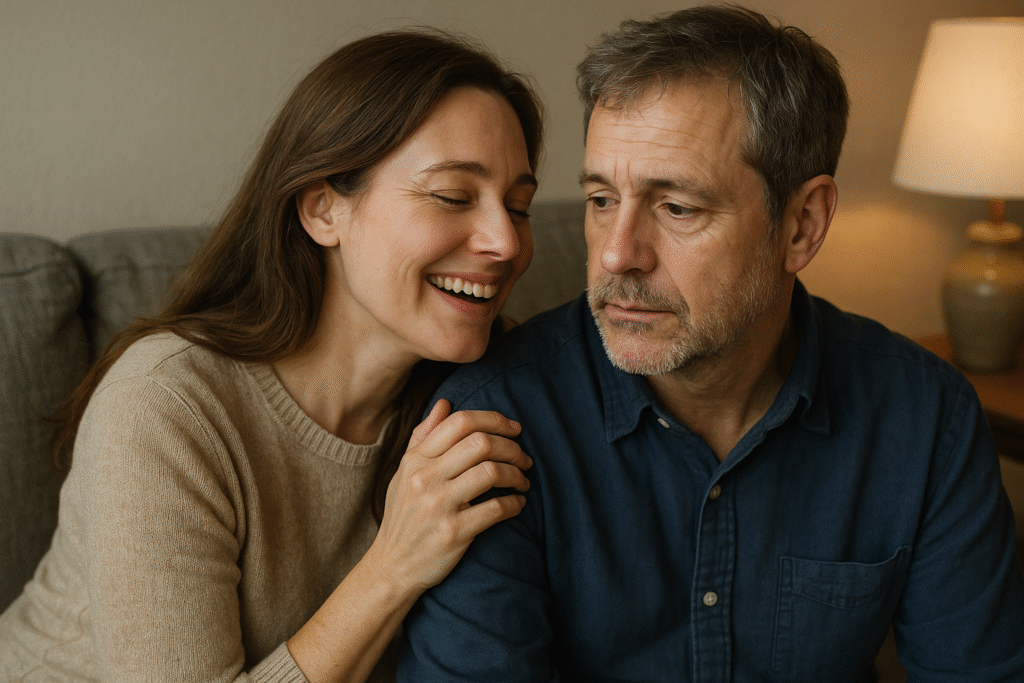

Al darse cuenta de lo que había dicho, se tapó la boca. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse en el sofá.

—¿Quién? —pregunté, casi gritando—. ¿A quién borraste, mamá?

Ella rompió a llorar. Mi padre vino corriendo desde la cocina.

—Lucía, tranquila…

—Se llamaba… —ella buscó el nombre como quien palpa a oscuras—. Se llamaba…

Sofía se sentó a sus pies, apoyando la mejilla en su rodilla.

—Dilo, mamá —susurró—. Por favor.

Mi madre se apartó como si la hubiera quemado.

—No me llames así —sollozó—. No eres ella. No puedes serlo.

Se levantó, huyendo hacia el baño. La escuchamos vomitar, llorar, abrir la ducha.

Mi padre la siguió.

Yo me quedé en el salón, frente a Sofía y la foto imposible.

—¿Qué está pasando? —pregunté.

Sofía alzó la vista.

—Están recordando. Eso duele.

Esa noche, mi padre me llamó a su habitación. Mi madre estaba sentada en la cama, en bata, con los ojos hinchados.

—Tenemos que hablar contigo, Marcos —dijo él—. Sobre algo que debimos decirte hace mucho.

El corazón me latía fuerte. Sofía dormía, o eso creíamos, en la habitación azul. Era casi medianoche.

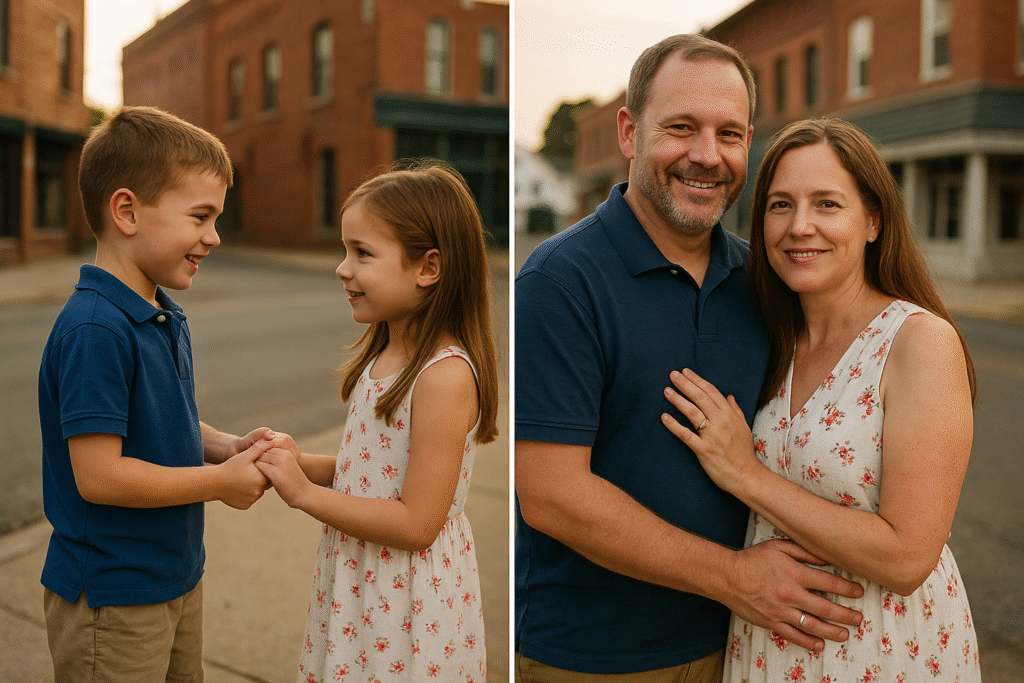

—Cuando tenías nueve años —empezó mi padre—, no era hijo único.

Lo sabía. Lo había sabido siempre, debajo del silencio. El accidente no solo había sido un accidente.

—Teníamos una hija más pequeña —continuó mi padre—. Tu hermana.

Mi madre apretó el borde de la sábana hasta que sus nudillos quedaron blancos.

—Se llamaba Sofía —dijo ella por fin, y el nombre llenó la habitación como un grito reprimido durante años—. Tenía cinco años cuando… cuando…”

Tragó saliva. Mi padre siguió.

—Íbamos en el coche —relató—. Llovía. Tú y ella discutían por un juguete. Yo me giré un segundo para pediros que paraseis, y…

No hizo falta que terminara.

Recordé el impacto como un trueno cortado, las luces, el metal retorcido. Recordé la sirena a lo lejos. Recordé mi mano buscando a ciegas en la oscuridad del coche, tocando algo caliente y pegajoso. Un nombre que repetía sin parar y que, en algún momento, alguien decidió arrancarme de cuajo.

Sentí náuseas.

—No… —susurré—. Eso no pasó. Yo…

—La psicóloga dijo que tu mente podría… protegerse —añadió mi madre—. Y nosotros… nosotros fuimos cobardes. Guardamos todas sus cosas. Quitamos las fotos. Dejamos de decir su nombre. Como si así… —se tapó el rostro—. Como si así doliera menos.

Yo me levanté de golpe.

—¿Y ahora aparece una niña con su nombre, con su cara, con sus recuerdos, y ustedes actúan como si fuera… qué? ¿Un fantasma?

La palabra sonó ridícula y verdadera al mismo tiempo.

Mi padre me sostuvo la mirada.

—No sé qué es —admitió—. Solo sé que cuando la miro siento que estoy viendo algo que la vida no debería permitirme ver.

En ese momento, la puerta se entreabrió.

Sofía estaba en el marco, con el pelo pegado a la cara, como si hubiera llorado.

—Yo tampoco sé qué soy —dijo—. Solo sé que no quería que me olvidaran.

Mi madre lanzó un sollozo ahogado.

—No te olvidé —negó—. Te escondí. Es distinto.

—Para mí fue lo mismo —respondió Sofía, dando un paso dentro—. Estaba en un sitio muy frío, muy blanco. Nadie decía mi nombre. Todo el rato escuchaba cómo decían el suyo —señaló hacia mí—. “Marcos, Marcos, pobrecito, cómo habrá quedado”. Yo también había quedado. Pero nadie lo preguntaba.

Mis piernas temblaron.

—Eso no es culpa tuya —dije, sintiendo un peso antiguo aplastarme el pecho—. Si alguien tuvo la culpa fui yo. Estaba peleando contigo por ese juguete.

—Eras un niño —respondió Sofía—. Como yo. Los niños se pelean. Nadie tiene la culpa de la lluvia, ni de los coches que vienen deprisa.

Sus palabras eran demasiado maduras para su cara de ocho años.

—Entonces… —mi padre se dio la vuelta, desesperado—. ¿Qué hacemos?

Sofía se encogió de hombros con una naturalidad escalofriante.

—Vivir —respondió—. Vivir sabiendo que yo existí. Ya es mucho más de lo que tenía antes.

En los días que siguieron, la casa se llenó de su nombre.

Mi madre abrió cajas enterradas, sacó fotos, peluches, vestidos pequeños. Lloró por cada objeto. Mi padre, que siempre había sido el fuerte, se quebró mientras colocaba de nuevo las estrellas del techo.

Yo pasaba horas con Sofía: jugábamos, hablábamos, recordábamos cosas que no sabía que estaban aún dentro de mí.

Era feliz y doloroso a la vez, como cuando se te duerme una pierna y empieza a despertar.

Pero el mundo alrededor no parecía compartir nuestra nueva realidad.

En el colegio, cuando le enseñaba a algunos amigos fotos donde Sofía aparecía a mi lado, ellos pestañeaban.

—¿Qué haces tú solo con dos tortas? —preguntó uno, confundido.

Yo veía a Sofía clara, sosteniendo una vela. Ellos solo me veían a mí.

Mi estómago se hundió.

Un día, Daniel llegó del cole con un dibujo.

Era nuestra familia.

Papá y mamá, él, yo… y una figura borrosa, como si la hubiera intentado dibujar y luego borrado con el dedo.

—¿Y esta? —le pregunté, señalando el lugar borroso.

Daniel frunció el ceño.

—No sé —dijo—. Iba a poner a alguien más, pero se me olvidó quién era.

Sofía miró el dibujo en silencio. Sus ojos se llenaron de agua.

—Está pasando otra vez —susurró esa noche, sentada en su cama—. Empiezan a olvidarme.

—Nosotros no —le aseguré—. Papá, mamá y yo te recordamos.

Ella apretó la almohada contra el pecho.

—No es suficiente, Marcos. No esta vez. Cuando el mundo me olvida, yo me voy.

Un miedo irracional se apoderó de mí.

—No te vas a ir —dije—. No lo permitiré.

Sofía me miró con una ternura que dolía.

—No puedes controlar eso.

Pocos días después, Servicios Sociales nos llamó para “una revisión de rutina”.

La nueva trabajadora social, una mujer joven con gafas, recorrió la casa con su carpeta. Tomaba notas, miraba a Daniel, sonreía a mi madre. Cuando pasaba junto a Sofía, no siempre se apartaba. Era como si no calculara el espacio que ocupaba.

—¿Podrías anotar también a Sofía? —pidió mi padre, con voz tensa.

La mujer levantó la vista del papel.

—¿Perdón?

—Nuestra hija —insistió—. Sofía. La adoptamos al mismo tiempo que a Daniel. Hubo un error en el sistema… creemos.

La trabajadora social frunció el ceño, incrédula.

—En el expediente solo figura un menor —dijo—. Si conocen a otra niña en situación de vulnerabilidad, podemos abrir un nuevo caso, pero…

Mi madre se levantó, indignada.

—¡Está aquí mismo! —exclamó, señalando a Sofía, que nos miraba en silencio—. ¡Es esta niña! ¡La hemos tenido en casa todo este tiempo!

La trabajadora social siguió la dirección de su dedo.

Sus ojos pasaron por encima de Sofía, por delante, por detrás… como si ella fuera humo.

—Allí no hay nadie, señora —dijo, con voz extrañamente suave—. Quizá deberíamos hablar de esto en otra cita. Con calma.

Mi madre se desplomó en la silla.

Sofía cerró los ojos.

Yo sentí un frío que no venía de ningún lugar físico.

Aquella noche, la casa entera parecía contener la respiración. Ni los muebles crujían. Ni los perros del barrio ladraban.

Sofía vino a mi habitación sin hacer ruido. Llevaba puesta la misma camiseta de dibujos que había usado el día del accidente, la recuerdo ahora con una claridad dolorosa.

—Vine para esto —dijo, sentándose a los pies de mi cama—. Para que me miraran. Para que me lloraran de verdad. Ya lo hicieron.

Me dolía el pecho.

—No nos dejes —murmuré.

—No los dejo —corrigió—. Me voy, que es distinto.

Se quedó callada un momento.

—¿Sabes qué es lo peor de que te olviden? —preguntó al fin—. Que tú también empiezas a olvidarte. De tu propia voz, de tu risa, de cómo te gustaba el helado. Yo solo sabía que me dolía algo. Ahora… ahora tengo recuerdos. Ya no estoy vacía.

Yo lloraba abiertamente.

—Te voy a recordar —prometí—. Te lo juro. Aunque el mundo entero diga que estás loco, yo voy a recordarte.

Ella sonrió, esa sonrisa chueca que había visto en las fotos resucitadas.

—Con uno que me recuerde de verdad basta —dijo—. No quiero ser una sombra pegada a sus culpas. Quiero ser una parte de su historia, no su castigo.

Dejó la mochilita azul a un lado y la empujó hacia mí.

—Quédate con esto —pidió—. Está vacía. Pero tú sabrás llenarla.

—¿Y tú? —pregunté.

—Yo ya no la necesito.

Se levantó. Hubiera querido agarrarla, pero mis manos no se movieron. Algo dentro de mí sabía que no debía.

—Diles que no fue su culpa —agregó, desde la puerta—. Y que tampoco fue la tuya. Diles que, cuando cierro los ojos, el recuerdo que me llevo no es el del coche. Es el de nosotros tres riendo por tonterías.

A la mañana siguiente, Sofía ya no estaba.

No fue como cuando alguien se muda, y quedan huecos, sábanas arrugadas, objetos fuera de lugar. Fue como si el mundo hubiera decidido reajustarse. La habitación azul volvió a estar llena de cajas. Las fotos del álbum mostraban de nuevo a un solo niño soplando velas. La trabajadora social llamó para confirmar “el único menor en acogida”.

Solo quedábamos nosotros.

Solo que no.

En la mesilla, junto a mi cama, seguía la mochilita azul. Nadie parecía reparar en ella. Ni mi madre cuando ordenaba, ni mi padre cuando pasaba la aspiradora. Yo la tomaba en las manos algunas noches, la abría. Olía a pan viejo, a lluvia en asfalto, a hospital y a colonia barata de niña.

—Sigue aquí —susurraba, y me agarraba a eso.

Mis padres cambiaron después de aquel “episodio”, como ellos lo llamaron, aunque nunca lo nombraron del todo.

Compraron un pequeño marco y, por primera vez en años, pusieron una foto de ella en el salón. Una foto que, juraría, no habíamos tenido nunca antes: Sofía y yo, sentados en la acera, comiendo helado, con las rodillas raspadas.

Invitaban a Daniel a decir su nombre, a preguntar por ella. Ya no era tabú. Era ausencia. Que no es lo mismo.

Yo empecé terapia.

Hablé del accidente, del coche, de la voz de mi hermana diciéndome “bicho” entre risas. Hablé de la otra Sofía, la que vino a través de un expediente que nadie recordaba haber firmado.

La psicóloga no intentó convencerme de que fuera un sueño.

—A veces el dolor se inventa caminos raros para ser mirado —dijo—. Sea como sea que vino, te ayudó a recordar. Y a llorar. Eso la hace real de la única forma que importa.

Con el tiempo, ya no necesité mirar el álbum para ver su cara.

Me bastaba cerrar los ojos y recordar cómo inflaba los mofletes antes de soplar las velas, cómo fruncía la nariz cuando algo no le gustaba, cómo se le enredaba el pelo en las trenzas mal hechas.

Daniel creció sabiendo que tuvo una hermana que se fue antes de que él llegara. A veces le habla a la foto, contándole cosas del cole. Dice que así tiene “dos hermanos”.

Y yo sonrío, porque en su boca eso suena lógico.

Años después, cuando empecé a hacer las prácticas en un centro de menores, tuve que revisar listas.

Nombres, fechas de nacimiento, historias clínicas. Un día, en una hoja cualquiera, mi vista se detuvo en un renglón.

Había un espacio en blanco. Como si el sistema esperara que alguien escribiera un nombre allí.

Llené mi pecho de aire, sostuve el bolígrafo… y no escribí nada.

No porque no existiera un nombre, sino porque esa vez no venía de ahí.

Lo que encontré en el teléfono de mi madre, en las fotos que cambiaban, en los silencios que se rompían, en la niña que nadie recordaba haber puesto en la lista, lo cambió todo.

Entendí que el olvido no cura. Solo esconde. Y que a veces el amor, aunque llegue envuelto en horror y misterio, viene a exigir su lugar en la historia.

Sofía fue ese amor.

Y yo, por fin, pude hacerle sitio.